矢田部吉彦(元TIFFプログラミング・ディレクター)さんに、若手クリエーターの国際進出について聞く

川和田恵真さんがベルリンに行って、早川千絵さんがカンヌに行って、日本映画の注目度は上がったが、各映画祭が競って日本映画を奪い合っているという状況にはなってはいない。

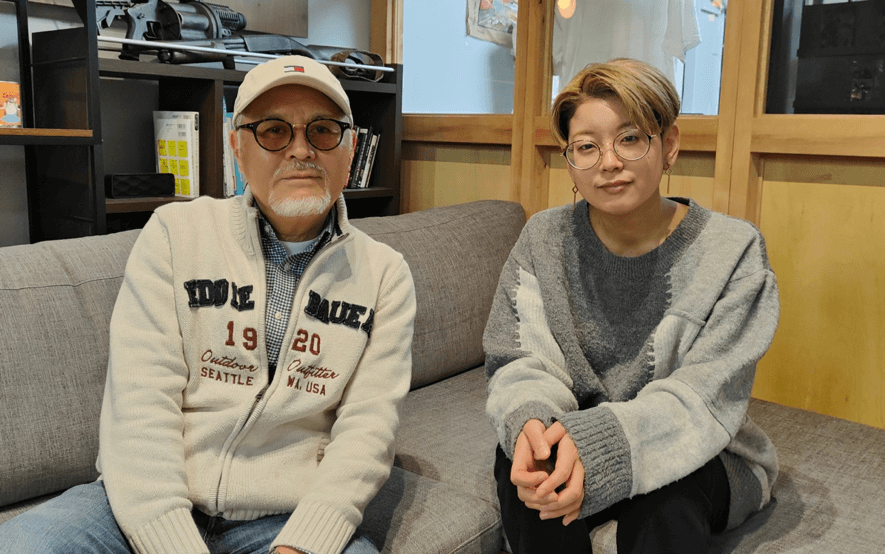

掛尾氏:今日は、一昨年までTIFF(東京国際映画祭)でプログラミング・ディレクターを務めていた矢田部吉彦さんをお招きして、①国際映画祭で日本のインディー映画はどのように評価されているのか、②海外市場で受け入れられる映画の企画とは(日本映画は、監督の身近な問題を描くものが多く、また、製作予算が少ないことから、どうしてもヒューマン・ドラマがおおくなっているが、そういった作品は海外ではどう見られているのか)、③海外に進出する方法、手段について(映画祭に出品するにしても、どういうやり方がいいのか、海外からの資金を調達するにはどのような方法があるのかなど)、についてお話しをお聞きしたいと思います。

フィルミネーションが積極的にアプローチしているのは、若いインディペンデント映画の監督であり、プロデューサーなんですね。彼らの多くは現在、日本国内で活動しているのですが、現実を見ると、日本国内の実写映画の市場はどんどん厳しくなっています。そこで、企画の段階から、もう少し意図的に海外を目指したほうがいいのではというのがフィルミネーションの提案でもあるわけで。

そこで、このインタビューは、今までフィルミネーションをとおして海外の配信会社に作品が売れたことのある監督たちや、それからゆうばりファンタスティック映画祭のプログラミング・ディレクターの塩田時敏さん、大阪アジアン映画祭の暉峻創三さんなど、国際感覚のある方々に、現在の日本映画は海外でどのように見られているかを聞いてきました。

今回は、矢田部さんにも聞いてみようということなんですね。インディー系の映画といっても、この20年くらいでずいぶんと状況が変わってきたと思います。WOWOWからサンセントシネマワークを設立した仙頭武則プロデューサーは、青山真治監督「EUREKA」(2000)、緒方明監督「独立少年合唱団」(2000)、石井聰亙(岳龍)監督「五条霊戦記 GOJOE」(2000)など、多くの作品を海外の映画祭に送り込みましたが、それから20年が経ち、状況はかなり変わりました。

矢田部氏:20世紀の初頭に、仙頭さんが青山真治さん、黒沢清さん、塩田明彦さんとかと、やっていた時代とだいぶ変わりましたね。彼らが海外に出て話題になったときから久しく、日本から新しい名前が出ていかないなとは言われていましたけれども、数年前の深田晃司監督と濱口竜介監督がツートップですかね、2人が新しい世代でようやく切り開きつつあると。

濱口さんの場合は去年大爆発しましたが、ようやく新しい世代が台頭してきたっていう捉え方はしていますよね。今年は川和田恵真さんがベルリンに行って、特にそのあと早川千絵さんがカンヌの「ある視点」に行って、あの2人が出たことで相当注目度は上がって、それに加えて深田晃司監督がベネチアコンペ、石川慶監督がオリゾンティ部門に選出されて、再び上がってきたという感触はありますが、全体的な平均点としては低いですね。各映画祭が競って日本映画を奪い合っているという状況にはなってはいないですし、日本映画のエントリーが決して国際映画祭で多いとはまだ言えないですし。だから注目を回復しつつあるというところは、ここ数年、いい傾向かなというふうには思いますけれども。システマティックなことではなくて、深田さんも濱口さんの個人の努力によるところが大きいので、どこまで波となりえるのかなっていうのは、楽観的にはなれないですけど。

掛尾氏:私が特に感じたことなんですが、川和田監督の「マイスモールランド」は川口で暮らすクルド人というマイノリティーを描き、早川さんの「PLAN75」は高齢化社会という現代の問題をテーマにしています。私は田辺・弁慶映画祭のプログラミング・ディレクターも務めているのですが、応募作品の多くが、自身の周辺、友人や家族、会社や学校での身近な人間関係の微妙な違いを掘り下げ、生きづらさを描いています。確かに自身と周囲の関係に向き合い、そこから発せられる誠実で切実な感情には共感を感じるのですが、一方で、あまりにも個人的な問題で、それが世界的な普遍性をもたない。香港で民主化運動が弾圧され、ロシアがウクライナに侵攻する時代に、多くの日本映画は時代や社会との接続力が希薄ではないか。そこで、川和田監督、早川監督の作品がベルリンやカンヌで評価された、もっと言えば、濱口監督、是枝監督の作品にも同じものを感じます。

矢田部氏:完全におっしゃる通りで、社会的接点というのは、もう国際映画祭では、今では欠かせないといいうか、絶対に必要ですよね。まさに、「Plan75」と「マイスモールランド」は象徴的で、他の受賞作品や他の国からのエントリー作品見ていても、どこどこかで人権ですとか、セクシャリティですとか、女性の権利ですとかっていうことにも触れた作品、あるいは貧富の差とかね、もう圧倒的に多いですよね。今、海外に出るためのひとつのステップとして国際映画祭に出品しようと思うなら、国際映画祭を研究するとしたら、やっぱり社会的なテーマに触れることは決定的に必要だと思いますね。映画祭がそればっかりなっちゃっていいのかっていう視点はまた別途あるとは思いますけれども、今はもう完全にそういう作品が主流なので、そこは大きなポイントとしてあると思いますよね。一方で、日本でそういう作品が少ないっていうのはもう決定的にありますし、社会派の映画を作ったとしても欧米の基準、価値基準からすると、2周遅れくらいのもので、「これ今見せても恥ずかしいわ」くらいのものがようやく今作られている。作られないよりいいですけれども、相当厳しいと思いますよね。

掛尾氏:次のことは、このインタビューのシリーズで以前にも語ったことですが、カンヌのパルムドールを受賞した、ケン・ローチの「わたしは、ダニエル・ブレイク」(2016)は、イギリスという先進国のロンドンの独居老人とシングルマザーの格差社会の物語。そして是枝裕和監督の「万引き家族」(2018)も東京の片隅で暮らす独居老人と、そこに巣食う疑似家族が描かれます。さらにポン・ジュノの「パラサイト 半地下の家族」(2019)が続きました。2010年代前半に矢田部さんと話したとき、その頃は中東戦争に影響を受けた難民映画が多いと聞きました。その後、リーマンショックが起こると、先進国で所得格差、格差社会が広がりました。今の3人の監督はこの問題に対して切り込んだわけですね。ロンドン、東京、ソウルという大都市を舞台に、3人はそれぞれの視点でこのテーマに挑み、とても高い完成度の作品を作り上げました。しかし、若い監督が作る多くの作品は、作者の周辺の個人的なテーマに偏っている傾向が感じられます。

矢田部氏:そうですね。日本は作りたいものを作れて、しかも低予算で作れちゃう。あるいは、作っちゃう人が多くて、それが小規模とはいえ劇場公開されることも多くて、一種の達成感が得られる環境があるんですよね、それ良くも悪くも。それで満足することはいけないと思わないですけども、もし海外に出ようと思ったら、今、掛尾さんがおっしゃったことは間違いなく意識した方がいいと思いますし、企画開発の段階からそういう視点は絶対入れていかなければ、なかなか太刀打ちできないと思います。先進国における格差社会っていう意味で言うと、今年カンヌのリューベン・オストルンド監督の新作は(「逆転のトライアングル」)は、まさにそのそれがテーマでしたし、もう一つ大きな潮流として来ているのはやっぱり女性監督で、ベネチアは今年で3年連続女性監督が一等賞なので。今年もベルリンとベネチア両方とも女性監督でしたし、その女性のWoman’s rightsと女性監督の存在感っていうことで、今、主要な映画祭は、ものすごく気を遣っていますし、そこでうねりを作って盛り上げていこうっていう、いい意味での誘導というのがあるので、そこも意識した方がいいと思いますね。だからそれは、男性監督にとっては「そう言われてもしょうがないよ」って思うかもしれませんけれども、その中で今やってかなきゃいけないってことは知っていた方がいい。

掛尾氏:弁慶映画祭もここ数年、ファイナルに残る女性監督は増えてきましたね。弁慶映画祭からというか、他の映画祭にも出品していますが、天野千尋監督、安川有果監督、岨手由貴子監督などが商業作品デビューしていますし、昨年のグランプリを受賞した浅尾望監督も期待されています。ただ、国際映画祭に出る時、もうひとつ感じていることは、男性監督、女性監督問わず、社会との接続力の不足につながることでもあるのですが、扱う題材が幼児的だということです。

矢田部氏:そうですね。そこが社会に受け入れられてしまうというか、ニーズだと思われてしまっているというところがあって、少しテーマが狭いのと、少し幼稚ですね。成熟度が足りない。日本文化全体がそうですけど、根本にロリコン文化なので、そこにすり寄った映画作りだと、海外進出は無理だなと、本当にそう思います。

海外に出ると言っても、どうしたらいいか、分からない。

はい、そうですよね。でも、これは、近道はない・・・

掛尾氏:もう一つ、若い人から多くある質問についてなんですけど、海外に出たいけど、どうやって出ていいかわからなないというのが多いですね。

矢田部氏:はい、そうですよね。でも、これは、近道はない・・・・・・、いろいろありますけど、まずは、自分の作品に英語字幕付けること、そこから始めて、海外の映画祭に片っ端から応募すると。まず、そこから始めるっていうことですよね。今Google翻訳も発達しているので。あらすじとかその他の情報は、パソコンの翻訳でも通用すると思うので。そこで片端から応募して引っかかったところから出していくっていうことが一番正面玄関ですよね。それをやった上で、もうひとつは、国際展開についてのノウハウがある人、プロデューサーを見つけて組む。ただ日本は海外とのパイプがあってノウハウを知っている、英語に堪能プロデューサーというのが、多分、片手で足りるくらいしかいないんですね。

でも、その海外進出が出来るプロデューサーを育てようというのが、日本映画業界の、もう何年来の課題なんですね。VIPO(映像産業振興機構)とかも、そこに力を入れようとしているので、インディペンデントでも問題意識を持って海外進出を目指している若いプロデューサーがいるので、そういう人たちと組んで、海外のマーケットに参加して、作品が選ばれなくても、マーケットに参加して、そこでコネクションを作って、売り込んで行くようなことはできるので、そこにトライする。

矢田部氏:映画祭やマーケットで、対面で海外のプロデューサーやセールス担当者に会って、そのつながりから作品を扱ってもらうということも重要なので、日本映画を扱っているような、セールス会社にコンタクトをして、自分の作品を扱ってもらえるような道を探すとか。亀山睦美さんっていう若い監督さんがいて、あの人はもう海外の共同製作の重要性を自覚して、片端から海外のプロデューサーに自分で連絡したら、1人興味を示してくれた人がいてアイルランドの人でしたっけ?イギリス人かな?プロデューサーと組むことができて、そこで企画を開発していると、そういうガッツのある人の話って、ぜひ参考にしてもらったらいいと思いますけれども。やり方はいろいろあると思いますけれども。そうですね個人でできることはたくさんあるのかなと思います。(亀山監督のインタビュー記事はこちら)

掛尾氏:亀山監督の意欲はすごいですね。また、英語も流暢に話すことが出来なくても大丈夫で、映画祭への応募、それから上映関係など、使われる言葉は限られているので、慣れればそれほど難しいことではないのですが、英語というだけで、過剰な拒否反応を示す人も少なくないですね。

矢田部氏:亀山監督の英語のガッツはすごいですよね。

掛尾氏:金子雅和は、FilmFreewayという映画祭のサイトを見て、自分の映画と映画祭の相性を考えながら、応募料の安い映画祭から応募してという、すごくシステムチックなやり方で、いろいろな映画祭に応募して、インドとロシアの映画祭から招待を受けて、さらに受賞して賞金までもらいました。(金子監督のインタビュー記事はこちら)

矢田部氏:金子監督の場合は、本当にインテリジェンスと人柄の良さですね。本当に金子さんは、そこは長けてます。

掛尾氏:金子監督、亀山監督は、日本だとかなり特殊な部類に入るんですね。私は弁慶映画祭に15年も関わって来て、それからゆうばりファンタをはじめ、いろいろな映画祭にも参加して、この人の作風は海外でも受け入れられるのではと思うこともあって、海外映画祭に出すことを促すのですが、なかなか腰が重くて行動に出ない。そういう人をサポートする体制ができていないんですね。

矢田部氏:それができないですし、さっきも言いましたが、それができるプロデューサーの数が絶対的に不足しているのと、それができるプロデューサーと出会いの場というのもないでしょうし。僕も日頃、何とかしたいなというところでもあって、実際に、やってくれませんかって具体的に話が来ることもありますけど。ちょっと今のところ手が回らないということでお手伝いできていないですが、なんかそういったことをビジネスとしてやっている会社がほとんど日本にないので、逆にそこに参入の余地があるのかなとちょっと思ったりもしていますが、ちょっと日本の機能として欠けている部分っていうのは、すごいですね。

掛尾氏:システムとして、そういう機能を持っているのはギャガですね。是枝裕和監督の作品を、カンヌをはじめ、多くの国際映画祭に出品してきた実績、昨年の川和田恵真監督の「マイスモールランド」をベルリン国際映画祭に出品してスペシャルメンションを受けました。今年(2023年)のベルリンに熊切和嘉監督作「#マンホール」が招待されています。ギャガの場合は外国映画の買付から海外とのネットワークを構築し、その後、日本映画の製作もするようになって、そのネットワークが活用されるようになった。英語に堪能なスタッフも揃っていることもありますが、買付と映画祭への出品は、ビジネスとアートと分野が違い、反射神経も異なるので大変と思いますが、それを乗り越えて機能するようになりました。

矢田部氏:まぁ、ギャガさんぐらいになれば本当に、各映画祭のプログラマーとのコネクションも強いですからね。優先的に検討してもらえるっていうところはありますけれども。それより規模の小さい、本当にインディペンデントだと、そういう仕組みっていうのはないですし、現状、そういう状況ですよね。

日本映画のクリエーターのレベルは、韓国映画の監督と比べても遜色ないが、プロモーション力が弱いので注目度が上がっていない

掛尾氏:さきほど話した、企画の成熟度については、川和田監督の「マイスモールランド」、早川監督の「PLAN75」が海外映画祭で評価されたことで注目されていますが、インディペンデント系の作品には、野心的な企画に挑戦した素晴らしい作品が多くあります。日本映画のクリエーターのレベルは、ここ数年、注目を集めている韓国映画の監督と比べても遜色ないと思いますが、海外展開にむけたプロモーション力が弱いので、日本映画、日本のコンテンツの注目度が上がっていません。

矢田部氏:プロモーションっていうのは、個々の作品のプロモーションと日本映画全体の作品のプロモーションと両方ですよね。その両方が、されてないのかなと思うんですけれども、だから、そこはもったいないなと思います。例えば、国際交流基金が日本映画のリアル上映会やオンライン上映会を世界各地でやっていると。文化庁は文化庁で日本映画の上映会を各地でやっていると。VIPOは経産省の依頼事業でやっている。点では、結構いろいろやっているんですけど・・・・・・。よくオールジャパンって言い方されますけど、全然オールジャパンになってない。そこでのばらつきが残念ですね。

掛尾氏:日本映画全体の特性ですが、作品数が多く、さまざまなテーマが扱われていることがあり、多様性が担保され、ある意味、多くの若い監督がチャンスを掴むことが出来るので、これはいいことだと言えるかもしれませんが、一方で、どれもが低予算で、公開も小規模、宣伝・プロモーションの余力もない。そして、さきほど矢田部さんがおっしゃった、国やいろいろな機関がプロモーションするとき、特定の作品に力を注ぐのではなく、ある程度、公平に均等に扱うのでメリハリがない。その前の段階の、製作サイドの民間企業に海外展開する資金、人材が不足しているから国の支援が必要なのですが、その支援は、国のお金ということで、公平に分配され、メリハリがなくなってしまう。

その点、韓国は、まず民間企業が頑張り、さらに国が後押しする。CJエンタテインメントはずっとポン・ジュノ監督を支えて来ました。「グエムル-漢江の怪物-」、「母なる証明」、「スノーピアサー」が必ずしも期待通りならなくても、支え続け、それが「パラサイト 半地下の家族」につながりました。また「イカゲーム」が世界的に大ヒットし、K-POPではBTSがビルボードのチャートで1位になったり、韓国コンテンツは面白いという先入観が世界的に定着し、まず、韓国映画、OTTなら見てみようという反応が生まれました。そこで、昨年のアメリカ・アカデミー賞ではユン・ヨジョン(「ミナリ」)が助演女優賞を、そして今年のカンヌではソン・ガンホが「ベイビー・ブローカー」で主演男優賞、パク・チャヌクが「別れる決心」で監督賞をそれぞれ受賞しました。それぞれ悪くはありませんが、それほど傑出しているかと。やはり韓国の勢いがあったのでは。日本映画は製作委員会で製作され、その構成メンバーは変わることもあるので、特定の監督を推し続けることはあまりないですね。

矢田部氏:そうですね、掛尾さんが言う、日本の映画産業の問題ですが、やっぱり日本の大手製作・配給会社が海外展開に今まで興味を示して来なかったっていうのは、相当、功罪の罪の部分として大きいと思いますね。国内市場を前提にした作品で、海外マーケットに合わない作品が多いこともありますが、たまに、海外の映画人に見せたら面白そうな作品があって、映画祭で上映したいと思っても、けっこう高額な上映料を求められて断念することもありました。配給作品を国際映画祭で上映して、作品や監督、俳優はじめスタッフの評価を上げることより、映画から利益をあげることを優先するからでしょうが、そこをCJとの比較で言ってしまうと、とても大きいと思いますね。CJにしても、やっぱり当初は国内のマーケットが小さかったと思うんですよね、韓国映画の。だから、収益をあげるためには海外で通用する映画を作らなきゃいけなかったというのがある。その結果が、今の状況になったと思うんですけれども。日本は国内市場で採算がとれたことから、海外に目を向ける必要がなかった。全体的は傾向として、国内で受けていればいいし、自分たちが好きな世界をエンタメとして楽しめているのだからいいじゃないかっていうのは、我々観客の中にもすごくあると思うんですよね。海外で通用する映画を作らなければいけないとうのを求める空気というのは、さほどないですよね。

クリエーターの意識の問題

掛尾氏:日本映画の海外進出については、作品を海外に送り出すプロデユーサーの育成が急務ではということだと思いますが、もうひとつ、先ほど私が触れた日本映画の作品数の多いことの功罪ですね。私は田辺・弁慶映画祭のプログラミング・ディレクターを務めているのですが、応募作品は、大学の卒業制作だと、30分くらいのショート・フィルムで50万円から150万円くらい、自主映画では高額な作品で600〜700万円くらいのもありますが、だいたい200〜300万円くらいの作品が多いのではと思います。そこで、受賞した監督たちのその後に期待しているのですが、同規模の、つまり300万円くらいの作品を作り続ける監督もいるのですね。それでも、東京のミニシアターで公開されたりするのですが、私は、次はしっかりとした企画、脚本を用意して、プロデューサーと組んで、自分でお金を集めるのではなく、外部からの出資で製作できる体制で臨んでほしいと考えているのですが。片山慎三監督は「岬の兄妹」で、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭の国内コンペティション長編部門で優秀作品賞と観客賞を受賞し、次回作はアスミック・エースの配給で「さがす」を作りましたが、映画祭に出品し、つぎは商業映画という理想的な歩みだったと思います。

矢田部氏:僕も完璧に同感なんですけれども。数百万円で作られる映画が多すぎて、作れちゃったり、それが公開されちゃったりすることは悪いことばかりではないし・・・・・・。韓国の監督とか、日本のミニシアター文化を羨ましいというふうにも言われているものなので、完全否定するものではないんですけれども。

商業映画への足がかりを、短編なり、最初の低予算映画で作ったとしたら、掛尾さんのおっしゃることは、僕もしょっちゅう考えていますけれども、次は、数年かけて、本当に1億ぐらいの予算を集めて取り組むぐらいの企画を開発して、2年3年かけて作っていくっていうことをして欲しいし。結局、映画祭に出す目的ってそこだと思うんですよね、映画祭に出て、海外で話題になってよかったじゃなくて。海外の映画祭になんで出すかっていうと、国際共同製作がその後につながっていって、日本で集まらないお金が海外で集まるかもしれない。日本で通らなかった企画が通るかもしれない。海外のプロデューサーに読んでもらうことによって脚本がブラッシュアップされるかもしれない。そういう効果を期待して映画祭に出すべきだと思うんですよね。で、アジアの若い監督たちはそれをやっているわけですよ。何年もかけて1億円なり最低集めて、海外と共同製作することによって、海外ともコネクションができて、それなりの部門で上映されて話題になっていくと。日本のインディペンデントで良い作品あるかもしれませんけれども、やっぱり1000万円、数百万円の作品って、もうルックで劣っちゃう。どんなに素晴らしい物語でも、見た目でもう劣ってしまうので、それはもう如何ともし難い。

掛尾氏:昨年、弁慶映画祭で受賞したファンタ系2作品を韓国のプチョン国際ファンタスティック映画祭に応募して、知り合いでもあるプログラマーの人に聞くと、それぞれ才能を感じるところはあるが、作品そのものルックが劣っていると。まあ、その2作は大学の卒業制作と、個人の自主制作作品で、150~ 200万円くらいで作っている。韓国だと、卒業制作でも3000万円くらいの予算で、そこに無料の機材使用や人材があるので、実質5000万円近い製作費になるそうです。プチョンだと、そのレベルの作品が集まるので、日本の作品はどうしても見劣りしてしまう。まあ、韓国の場合は、平等に支援するのではなく、優秀な企画に集中的に支援を投下するようなシステムですから。

矢田部氏:そうですね、日本の助成金制度って、1本あたりの上限が決まっていたりするので、例えば総額1億円の予算があったとして、対象作品が10作品だとすると、10本の作品に1000万ずつ渡すんですよね。でも、企画を読むと、残り9本助成しなくていいからこの作品だけに1億渡せって言う脚本が出てくるときもあるんですよね。その時は、絶対にそうした方がいいと思うんですけど、そうはなってない仕組み。

掛尾氏:やっぱり日本では、国の助成金は、公平性、平等ということが前提になってしまう。

この低予算でも作ってしまうということは、低賃金、長時間労働にもつながることで、そこで、ここ数年、映像系の大学を卒業しても映画界には就職しない学生が増えてきている。

最近は映画の現場でのセクハラ、パワハラについて監督たちが声をあげるようになって、それは良いことだと思うのですが、低予算による低賃金、長時間労働については触れていません。韓国では年間の自国の映画の公開本数は250作品前後ですが、日本は500作品以上あります。私も映画祭をやっていて、低予算であっても、作りたいものを作って、それが劇場公開出されるなら作りたいという気持ちは分かるのですが。

矢田部氏:僕も、何年も前からそれを感じています。ずっと思っています。だから映画や映画支援する、そもそも母体があるとしたら、その母体が、作られて良い作品と、作られなくてもいいかもしれない作品を選別していく機能というのが求められているのかなという気がします。

掛尾氏:韓国は国と映画産業が一体となって世界に向けて発信していく姿勢があるのですが、日本の場合は、さきほど出た川和田監督、早川監督も個人や製作会社、配給会社が孤軍奮闘している感じで、また、国は国でいろいろな制約のなかで効果的な支援ができていないように思えます。映画大手はアニメを除けば、実写映画は基本的に国内市場を前提にしており、インディペンデントも、どんどん縮小均衡のスパイラルに入り込んで、国際映画祭のレベルから遅れをとるようになっています。

矢田部氏:そうですね。作りたいという意欲を、もう300万円なら300万円でも、とにかく短編を作る方に向ける。長編作っちゃうと、海外の映画祭では、長編何本以内だと新人部門に入れるっていう映画祭が多いんですけれども、長編を何本も作っちゃうと、その規約に引っかかってしまうので、とにかく短編でキャリア形成をする。企画をブラッシュアップして、英語字幕作って、短編映画祭に片っ端から出品する。そういうことを10年やってる人もいるて、満を持して1本目の長編を10年選手が作っていくっていうところが結構、カンヌの評価に入ってくるので。もっともっと短編で修行してほしいですね。

掛尾氏:日本では、なかなかショートフィルムって需要の場がないっていうところがありますから。

矢田部氏:劇場公開されたっていう満足感は得られないかもしれませんね。それと、短編を作っているだけでは生活できないという問題も勿論ありますけど。でもインディーズの作品を劇場公開しても生活できるかといったら、できないので。

掛尾氏:弁慶映画祭は30分以上が条件なのですが、30分の作品が受賞するときもあり、その後、弁慶セレクションとして劇場で有料公開する場合、他の作品と組み合わせて上映します。最近は30分くらいのショート・フィルムは、けっこうフレキシブルに劇場公開されることもありますね。そこで、彼らの才能を国際舞台、国際市場に導くプロデューサーがいないんですね。で、逆に、ちょっと意地悪な言い方になるのですが、劇場が彼らの作品を上映するので、そこで完結してしまう。みなさん、それぞれ自身の方針で作っているので、私がいろいろ言っても、余計なお世話なんですけど。

矢田部氏:そうなんですよね、それを言う資格もないし。だから例えば、東京のミニシアターでレートショー公開されて、監督は頑張って毎日ブッキングして、トークショーが毎日行われて、それなりに盛り上がって、賑わっているっていうものも、それはそれでいいじゃないですか、それはそれで楽しいし、盛り上がっているから否定できないんですよね。日本の独特の文化かもしれないし、ただそれを続けていてもう海外には出られないし、ブレークスルーはないよっていうことを、どれだけの人が意識できるかという。

掛尾氏:そうなってしまうんですね。キム・ボラ監督は2011年にアメリカの大学での卒業制作が、全米監督協会の東地区の最優秀学生映画賞を受賞し、韓国に帰国して、長編デビュー作「はちどり」(2018)を作るのに何年もかけて、それが世界的な評価を受けた。ああいうことを日本の若手監督も目指せば、何人か出てくるのではと思うんですが。

矢田部氏:そうですね、何年かじっくり企画を育てていく監督っていうのは出てくると思うんですけどね。

掛尾氏:若い人は気持ちが逸りすぎるでしょうね、次から次へと作りたがる。とりあえず現場の仕事をしながら、企画を練り上げて、機会を待つことも必要と思います。川和田監督、早川監督も映画製作に仕事に関わってからデビューしています。それから、ちょっと前になりますが、中野量太監督は「チチを撮りに」(2013)がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭で国際長編コンペティション部門にてSKIPシティアワードを受賞し、次の「湯を沸かすほどの熱い愛」(2016)はクロックワークスの配給で大ブレークしました。また片山慎三監督も前述したように「岬の兄妹」(2018)が同じくSKIPシティ国際Dシネマ映画祭の国内コンペティション長編部門で優秀作品賞と観客賞を受賞、次の「さがす」(2022)はアスミックエースの配給でした。このふたりは、デビューもそう早くなく、映画祭で評価され、次回作は外部の資金と配給会社がつきました。それから、昨年「こちらあみ子」で長編デビューした森井勇佑監督は、長年、大森立嗣監督の助監督をつとめ、満を持してのデビューで、アークエンタテインメントが配給しました。何が言いたいかと言うと、まず、これらの作品は、製作、配給はプロのかたちになっている。

CMや映画製作のAOI proが弁慶映画祭で受賞した石橋夕帆監督、中川奈月監督をはじめ、若手監督を集め、同社のプロデュース力で、クリエイターの才能が発揮できるクリエイターのマネジメントを行うAOI topeというチームを作ったというニュースが昨年ありました。AOIのような会社が若いクリエーターの体系的に育成して、海外進出をうまくやってくれるといいのですが。

矢田部氏:そうですね。クリエイターの質は決して悪くないって掛尾さんおっしゃいますけれども、やっぱり世界とつなげられるプロデューサーの絶対数が少ない。海外と結び付けられるプロデューサー的な業務ができる人が何人いるか、ノウハウがある人がどのくらいいるかって言ったら、ほとんどいないでしょうし。その必要性を意識できているかというと、疑問ですよね。僕も映画祭について、色んなところで話してくれって言われますけれども、やっぱり驚くほどみんながそういうことを知らないし。映画系の大学でも、作ること以外、映画祭に出品して、どのように海外のプロデューサーとコネクションをつくるか、そういうことは教えないだろうし。

でも例えば、今度公募しているのかなVIPOが若手の日本の監督集めて、公募してベルリンのマーケットのビジターで連れて行くとか、プロデューサー共同制作を目指すプロデューサーをベルリンに連れてくるとか、そういう試みは、本気になってやっているので、ちょっとそういう動きを僕も少し協力はしていますけれども。大きな何かにしたいですよね。

掛尾氏:そのときに、さっき言った社会的接続力のある企画と、場当たり的に行くのではなくて作戦立てて行ってほしいですね。

矢田部氏:最初の企画で、海外のプロデューサーが組んでもらえるとしたら、もうあとはもうそれからと一緒に脚本を海外でも通用するようなものにどんどん作り込んでいけばいいし、そういうのは簡単ですけど。やっぱりそういう場がないと、国内だけで変えていってもなかなからちがあかない。

掛尾氏:まあ、今日の話しを聞くと、海外進出したいと思うクリエーターは、企画について考えた方がいい、そして、彼らを世界に導くプロデューサーの育成が急務であるということですね。しかし、この問題は、ユニジャパンが経産省と15年くらい前から、ジャパン・ピッチという人材育成事業をやっていたのですが、克服できない問題ですね。

Latest columns

- Interview