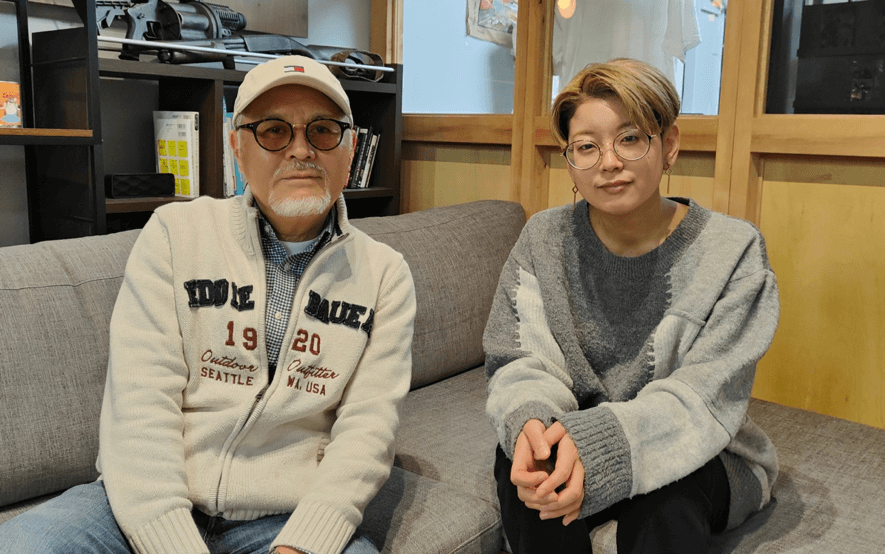

「ドライブ・マイ・カー」韓国プロデューサー イ・ウンギョン氏インタビュー -「日本と韓国、映画製作における環境の違いとは?」

掛尾氏:今日は私の古い友人である韓国の映画プロデューサー、イ・ウンギョンさんに、日本と韓国の若い監督たちの環境の違いをはじめ、さまざまな問題について訊いてみたいと思います。ちょっと長くなりますが、私とウンギョンさんの出会いと、彼女の紹介をしたいと思います。

私がウンギョンさんと出会ったのは、1990年代後半、たしか韓国で日本映画が解禁となった直後、お台場のビッグサイトでKOFIC(Korean Film Council/韓国映画振興委員会)による韓国映画のイベントがあり、そのメンバーとして来日したときです。ウンギョンさんは、そのとき既に日本語がとても上手でした。ウンギョンさんと親しくなったのは共通の友人がいたこともありました。現在、ソウルにある東国大学映画学科長のチョン・スーワンさんという方が、そのころ早稲田大学に日本映画の研究のために来ていて、私が情報を提供していました。そのスーワンさんが、ウンギョンさんの大学院の先輩だった。スーワンさんは、2000年から始まったチョンジュ国際映画祭の日本映画のプログラマーとなり、私は毎年、チョンジュに行くようになり、同時に私が編集長を務めていた『キネマ旬報』が韓国の映画雑誌『シネ21』と提携したことで、韓国には1年に何回も行くことになりました。そのとき、私が韓国に行くたびにウンギョンさんにはお世話になっていたということです。

その後ウンギョンさんは、2005年から3年間、東京の角川映画の国際関係の部署で働き、帰国後、自身の会社ZOAフィルムを設立しました。ここでは、吉本ばななの小説を映画化した「デッドエンドの思い出」(2019)、チョン・ジェウン監督、中山美穂とキム・ジェウクが主演の「蝶の眠り」(2018)といった韓日共同製作映画をプロデュースし、そして昨年、濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」(2021)の韓国側のプロデューサーとして参加しました。

このたびは、新しい会社、ミステリー・ピクチャーズを設立し、その企画開発のために来日したわけで、今日はその合間にお話しを聞くことになりました。

ということで、おそらくウンギョンさんは日本と韓国の映画産業の状況を最もよく知る人ではないかと思います。

(吉本ばなな原作「デッドエンドの思い出」)

(左:濱口竜介監督「ドライブマイカー」、右:チョン・ジェウン監督「蝶の眠り」)

掛尾氏:日本で映画監督を目指す若い人がデビューする場合は、日本映画大学、日大芸術学部映画学科、大阪芸大、東京芸大大学院はじめ、映画学科のある大学で映画を制作したり、または普通の大学で自主映画を撮って、それらの作品を映画祭に出品し、評価を受けた作品が東京の映画館で公開されたりします。

また、最近の傾向では、大学を卒業して5〜6年くらい社会人やって、そんな生活に飽きたらなくなって、夜間の映画美学校やENBUゼミナールなどに通いはじめて映画を作り、映画祭に出品して評価を受けてデビューという人も増えています。

映画祭に出品するのは、卒業製作であったり、自分たちの仲間で作る自主映画で、製作費は100万円くらいから高い作品で600万円くらい。PFF(ぴあフィルムフェスティバル)、川口のSKIPシティ国際Dシネマ映画祭、田辺・弁慶映画祭、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭などに出品し、そこで賞を取ったりすると劇場公開され、さらに注目されると、幸運なら、プロデューサーや製作会社から、最初の商業映画の声がかかる。長くなりましたが、韓国ではどうですか。

イ・ウンギョン氏:韓国は基本的では、大学を卒業しても入れる国立の専門学校である韓国映画アカデミー(注1)と映像院(韓国芸術総合大学/ Korea National University of Arts/注2)、ここは大学ですが、この二つの学校出身の人が長編デビューしやすいですね。というのは国立であることから機材も良く、製作費も補助されます。それも1500万円くらいで、撮影日数も30日くらい、学生の仲間で作るのでスタッフの人件費がかからないぶん、見たらそれなりのクオリティがあります。映画アカデミーは、ポン・ジュノが延世大学を出てから入ったように、ソウル大とか、それなりの大学を卒業してから入る人が多いですね。

イ・ウンギョン氏:映画祭だとミジャンセン短編映画祭(注3)というのがあって、コメディ部門とホラー部門とドラマ部門があり、ここで大賞を取った人は、その後、面白い映画を作るので、この映画祭の受賞者は注目されます。結構有名な製作会社からすぐ話がきて、みんな契約するんですよ。するとそこから2、3年くらいでちゃんと商業映画としてデビューするということで、気になる監督がいて私が連絡すると、みんな契約しましたっていうことが多いですね。そして、ミジャンセン短編映画祭で受賞した人の多くは韓国映画アカデミーか映像院出身なんですね。ミジャンセン短編映画祭はポン・ジュノやパク・チャヌクなど、監督たちが作った映画祭なので、審査員もチョン・ウソンやイ・ジョンジェのような有名な俳優や監督が審査をしていて、話題作りをしやすい映画祭。ここの出身が商業映画としてはデビューする確率が高い。

それ以外はソウル独立映画祭(注4)というのがあるんですけど、ここはインディーズの映画を発掘して、選ばれた人たちはすぐ商業映画にいくよりは自分が作りたい作品を作り続けるパターンもあって、結構海外の映画祭でも賞を取ったりします。映画祭で短編だとミジャンセン短編映画祭で、長編はソウル独立映画祭。

国の助成金では、KOFICが毎年、上半期と下半期に短編と長編の製作費を支援するプログラムがあって、長編は製作費が1億円以下の作品だけが申請できる。多い時には、上半期20本くらい選ばれているんですけど、マックス4000万円で1500万円から4000万円の間で、自分たちが申請した金額を審査してもらえます。

掛尾氏:エーッ!1500万円から4000万円の助成を半年で20作品も?

イ・ウンギョン氏:下半期はちょっと少なくて10本くらい。

掛尾氏:そうすると1作品、平均3000万円として、年間30作品で9億円!!

イ・ウンギョン氏:短編もあって短編は200万円から300万円もらえるんですよ。短編作るには足りない金額ではないので、結構競争率高くて、多分20本選ぶのに、400本とか集まります。一次審査は名前や経歴を伏せて審査するブラインドです。ブラインドで選ばれた50本くらいから、その応募者の前作も見るし、製作予算も見ます

掛尾氏:一次審査では映像院やアカデミー出身かどうかわからない?

イ・ウンギョン氏:そうです。なのに選ばれた作品の半分以上が映像院なんですよ。映像院に有利にならないようにブラインドにしたのに半分以上が映像院です。教育システムがいいのでしょうね。

掛尾氏:日本は、前述したPFFや弁慶映画祭をはじめとする映画祭に応募するインディーの有望な人たちは重なっていて、大体同じ顔ぶれです。そこから商業映画にデビューする人もいれば、何年間も自主映画を作り続ける人もいます。

インディーの人に対する助成金的なことはPFFの受賞者のなかから選ばれるスカラシップ、それからVIPO(映像振興機構)がやっているndjc(若手映画作家育成プロジェクト/注5)では毎年4〜5人が選ばれて、応募シナリオを指導して30程度の短編を作ります。

普通の商業映画の助成金は、文化庁の管轄する芸術文化振興基金というのがありますが、金額も本数も韓国に比べて大きくはありません。

イ・ウンギョン氏:また良いのは、製作費だけではないんですよ。1000万円以下で作られた映画は配給も難しいのですね。韓国は大作が多いから小規模な作品の配給はかなり難しいです。

そこで、配給経費の助成もあるんです。毎年、上半期、下半期にあって、配給会社が申請するのと個人が申請するのがあるんですよ。配給会社は韓国映画を3本集めて申請すると2000万円くらいもらえる。また個人で申請できる配給の助成金もあります。助成金もらって作ったのに見せる方法がなく終わってしまうこともあるから、配給の助成金はそれを防ぐための助成金です。以前はポスプロの助成金もありましたが、それはなくなりました。

掛尾氏:ちょっと話しが戻りますが、先ほどのミジャンセン短編映画祭の受賞者の多くは、プロダクションから契約を求められると。それは、彼らに商業性のある作品を作る才能があると期待しているわけですね。

イ・ウンギョン氏:そうですね。ミジャンセン短編映画祭のホラー部門をチェックして、私が目をつけた監督に連絡したら、みんな既に契約していました。

掛尾氏:ウンギョンさんは日韓の事情をよくご存じですが、韓国の環境と比べて、日本の若い監督は大変だと思いますか。

イ・ウンギョン氏:そうですね、日本では自分でお金を集めて作らなければならない。韓国は作りたいという強い意思があれば、最近は配信系のドラマも映画監督が起用されたりするので、KOFIC以外でも、いろいろな助成金や支援があるから、お金がなくてどうしようっていう個人や会社には助成金は役立ちます。

掛尾氏:韓国の映画館は、CGV、ロッテをはじめ大手のシネコンばかりのような印象があります。東京だとテアトル新宿、ユーロスペース、アップリンクなどミニ・シアターが多くあり、公開は日本の方が簡単に感じるんですが。

イ・ウンギョン氏:韓国も全部が大手の興行会社、配給会社というわけではないんですね。最近は小さい映画を配給する会社の数は増えているんですよ。韓国は配信マーケットがあるので別に劇場にかけなくても配信でも見てもらえるし、いろんなチャンネルがあって見てもらえます。映画館で製作費を回収するというのは難しいんですが、小さい映画は国の助成金でうまく公開できれば、CGVとかロッテにも小さいスクリーンあるので、そこをうまく利用することが可能です。また、個人の劇場とかミニ・シアターも東京ほどではないけどソウルにはあって、国の助成金があるんですよ。数としては、東京はミニ・シアターが多いというイメージがあるんですけど、韓国は老舗っていうところだとシネキューブとアートナインがあって、国が運営する上映館があって、地方にも国の助成金半分で運営できるところもあって、合わせると、シネコンを除いて20館くらいは全国公開できるような規模です。お客さんは、ある日は10人以下とか、そんなに入らないんですが、劇場公開をして、配信になると結構多くの人が見たり、映画祭で賞をとると、それを見に来る人もいるので、そこで認めてもらって商業デビューするというのは日本と変わらないところがあります。日本の方がインディー系の映画のための劇場の数が多いので公開しやすいとは思うんですが、韓国ならではのスタイルで国の助成金で公開はできます。ただ助成金がないと成り立たないと思います。

掛尾氏:もうひとつは、映画を作る監督の意識として、先ほど出たミジャンセン短編映画祭に出品するような人たちは、プロの映画監督を目指しているわけですね。つまり、大作が中心の韓国の映画産業のなかに入って行く覚悟を持っている。自国映画の年間公開本数も、韓国は日本の500〜600本の半分以下です。一方で日本は、エンターテインメントだけでなく、多様な映画が製作、公開されています。

イ・ウンギョン氏:パク・チャヌクだってエンターテインメントじゃないですよね。作家性のある作品を作る監督もいるんですよ。ポン・ジュノもエンターテインメントなんですけど社会性が入っているし、イ・チャンドン監督もそうですね。パク・チャヌクは、今年のカンヌ映画祭で「Decision to Leave」という作品で監督賞を受賞しましたが、彼はそういった作家性を活かしてロバート・ダウニー・Jrが製作するHBOのドラマ「The Sympathizer」の監督を務めることになりました。「10人の泥棒たち」で1000万人を動員したチェ・ドンフン監督も、娯楽性を保ちながら社会性も入っています。「怪しい彼女」や「トガニ」のファン・ドンヒョク監督も「イカゲーム」で世界的な成功をしました。みな自分の個性をもっていながら、商業的にも成功することを目指す監督が多いとは言えますね。

韓国にも多くはありませんが、ホン・サンスのようにアート系の小さい作品を作り続ける監督はいます。東京国際映画祭のコンペ部門に選出された「オマージュ」(2021)のシン・スウォン監督もそうですけど、ここを目指す監督は多くはないでしょう。

掛尾氏:日本では、コロナ以前、日本映画は年間500〜600本の映画が公開され、アニメを除いても400〜500本の実写映画が公開されていました。そのうち大手の映画100本程度を除けば、300本くらいのインディペンデント系の実写映画が公開されています。こういった状況には、日本の映画産業のいい部分と悪い部分があると思います。作りたい映画を作って公開できる多様性がある一方で、多くは製作費1億円以下のロウバジェット作品で公開規模も小さく、大きなヒットにはつながらず、制作現場の環境は良いとは言えません。

イ・ウンギョン氏:まず韓国の観客が映画館で見る映画はインディーズじゃなくエンタテインメントです。韓国はエンタメの作品は日本より多いと思います。例えば、製作費10億円以上の大作の本数は韓国の方が多くて、それを若者が見るから、映画館で映画を見る人は多いんですけね。製作本数は200本から250本、そこは超えないと思うんですね。だから公開は日本がしやすいかもしれない。公開作品本数が多いというのは、韓国は個人で作ってもカウントされない作品もあると思うんですけど、カウントされて発表されるのは多いときに250本で少ない時には200本で、500スクリーン以上で公開されるそれなりの商業映画は80本、100本くらいだと思います。その中でヒットして回収できるのは20本弱くらいで、当たらない作品もあるんですよ。ヒットする作品が観客動員1500万人とかいっちゃうから、その勢いでトータルではそれほどのマイナスにならない。

例に出して申し訳ないのですが「ビースト」(2019)はベテラン俳優2人が出演したジャンルもので、直接製作費は8億円くらいでしたが不入りでした。一方、「犯罪都市」(2017)もジャンル映画で製作費はやはり7億円くらいでしたが、これはヒットしました。差がすごく激しいですね。最近はリスクヘッジのために、事前にマーケティングする傾向ですが。

掛尾氏:それから日本の監督は、若い人でも、国際映画祭に出品すること、さらに言えば、国際市場に出ていくことを考えない人が多いと思います。自分が映画を通して何を伝えたいかということが最優先されるのはいいと思いますが、同時に、それが時代と合っているか、国内だけでなく、世界で通用するものかを考えることも必要と思います。

イ・ウンギョン氏:韓国では、新人監督が短編や長編を作るとき、みな映画祭を目指してやっていると思いますよ。そこで認めてもらわないと商業映画にも行けません。有名な監督の助監督出身でデビューするケースもなくはないんですけど、映画祭である程度認められて、自分が作りたいものを作れる自由を与えてもらうには実績が大事です。私も小さい映画作るときは、映画祭の計画から始めます。ワールド・プレミアはどこにするとか、アジア・プレミアムはここにしてとか。企画している時から目指す映画祭をリストアップします。個人でできなくても、海外セールス専門会社にお願いしたり、英語できる人は自分で映画祭にエントリーします。韓国のマーケットは大きくないってみんな思っているので。海外市場を前提にしないと製作費を少なくしなければならない。人件費も上がってきて、また、その人件費は守らなければいけないので、製作費は1億円以上なるんですよ。1億円以下でも、スタッフに泣いてもらうことはできますが、若いスタッフは会社に対しては自分の権利を主張するようになっているので、別に守らなくて良いといってもスタッフがいないと映画作れないから、最近は3000万円〜5000万円の映画は作りにくくなって、いい企画でも諦めないといけないから、そこの対策も国では考えているようです。

人件費の話しになりますが、コロナで映画作りが困難になっていた時期に、KOFICから人件費の助成金が出ていました。製作会社が5人分で申請できて、ひとり18万円くらいの助成金がでます。1回目は6ヶ月間、2回目は4月間でした。私も国の助成金をよく使っているので、これがあってよかったと思います。私は日本によく来るので、比べてみると韓国の方が自分のお金の負担なしで作れる環境は良いと思うし、新人の監督が映画を作るときも才能さえあればデビューできる韓国の方が良いのかなと思います。新人監督の長編の商業映画デビューも全体の本数の三分の一くらいじゃないですか。

掛尾氏:その長編デビューというのは、CJエンタテインメント、ロッテとかのメジャーからデビューということですか。

イ・ウンギョン氏:メジャーって言われるのが、CJ、ショーボックス、メガボックス、ロッテ、エースメーカー、メリークリスマス、ニューの7社があって、これらの会社が大きい作品を製作し、そこで新人監督がデビューします。韓国では、インディ映画の長編撮って、いきなり製作費10億円の商業映画デビューも珍しくありません。才能があると判断されると、韓国の国民性もあると思うんですけど、どんどん行っちゃえっていうことで、大成功したり大コケしたりっていうのがあるんですね。

掛尾氏:先ほど話した、日本で製作される実写映画の300本ほどは1億円以下、そのうちの半分ほどは5000万円以下だと思うんですけど、韓国で5000万円以下の商業映画はそんなにないんですね。

イ・ウンギョン氏:5000万円以下の商業映画は10本以内だと思うんですよ。

掛尾氏:私は、今年、弁慶映画祭で受賞した作品、何作品かプチョン国際ファンタスティック映画祭にエントリーして、関係者にいろいろ意見を聞きました。弁慶映画祭の作品はほとんど自主映画や大学の卒業製作作品ですから、150万円から600万円くらいの製作費です。一方、韓国から出品される作品は、最低でも1500万円から3000万円くらいだと。日本映画からは、監督の才能の輝きは感じられるけど、作品的には見劣りしてしまうという意見も聞きました。

イ・ウンギョン氏:2000万円〜3000万円くらいの映画になると思うんです。私はこの前、映像院の今年の卒業作品の脚本読んだんですね。映像院は、2作品を選んで各作品に1500万円を提供します。スタッフの費用は含まれません。学校の機材も使えるんですよ。そうすると2000万円を超えちゃうので、学校のお金で作る作品も最低2000万円あります。プチョンはそういう映画も出品されるので、特別なセクションがない限りはクオリティを求められます。

掛尾氏:自主映画だけでなく、商業映画でも大作が多いという製作費に差があるのは製作システムの問題ですね。日本映画は、ほぼ100%製作委員会という組織が組成されて映画が作られていますが、韓国は製作会社と投資ファンドですね。

イ・ウンギョン氏:韓国の商業映画でファンドを使ってない映画は5本以内くらい。それは資産のある個人が出資する作品とかで、純粋な韓国の商業映画でファンドを使ってないというのはないと思うんですよ。ファンドの話しをすると、とても長くなるので省きますが、基本的には、国のファンドと民間のファンドがあります。CJなどの大手だけでなく私の会社でも、企画が決まりメインの出資が決まるとあとはファンドの資金を使います。CJなど、大手の出資で映画を作るときは、CJが企画に口を出すことはありますが、ファンドは口を出しません。また、ファンドは著作権を持たないので、著作権は製作会社が100%持つことができます。日本の製作委員会が出資比率に応じて著作権を共有するのと違います。こういった意味からも、日本より韓国の方が、クリエーターが自由に映画を作れるシステムではないかという気がしますね。

掛尾氏:私も何度か製作委員会で映画を製作した経験がありますが、定例の会議があり、何事もそこで決める。日本の製作委員会も、最初に合意した計画通りに進んでいれば口を出すことはないと思いますが、変更があったりすると、臨機応変に対応できず、定例会議で議論します。

イ・ウンギョン氏:私もある日韓共同製作の作品で日本側のパートナーと資金調達のために、いくつかの会社を回ったのですが、日本では、とにかく製作費を抑えることが優先されるような気がします。韓国だと、チケット・パワーのある俳優を起用するなら製作費は高くなってもいいのではという考え方があります。

掛尾氏:私がウンギョンさんと出会った1990年代後半から25年ほど経ちましたが、日本の実写映画の環境はほとんど変わっていません。映画の製作費は、ビデオ・レンタル市場の崩壊で減少しているかもしれません。一方、この間、韓国や、特に中国の映画の環境が大きく変わりました。

イ・ウンギョン氏:韓国もGDPも上がったし、映画館の平均入場料金も1000円以上です。週末だと1200円、1300円が普通で、特別なサウンドの良いスクリーンもいっぱいできて、そこはチケットも高いし、平日8000ウォンのとこもあるんですけど、基本9000ウォン、平均になると千円超えるので、日本とそこまで差がなくなっています。多くの若者たちが映画館で映画を見ているし、劇場の環境がよくなると、ミュージカルとか公演も前に比べると今拡大しているんですけど、前は日本に比べると映画しか娯楽がないってことで映画館に集中していたんですけど、今は1万円以上のミュージカルとかコンサートとかも売り切れて、チケット買えないくらいなんですよ。国民所得が上がることによって、文化を楽しめるレベルが高くなっている気がするんですよね。特に若者が映画を見ているっていうのは。

掛尾氏:いやな話ですね、日本は映画館で映画を見るのは高齢層が多い。

イ・ウンギョン氏:韓国は若者ばっかり。高齢者まで動くと1500万人入っちゃうってことになっちゃうから。若者だけでもすぐ500万人動員します。

掛尾氏:日本では、若い人が見るのは「東京リベンジャーズ」やアニメで、若い人が見る映画と、そうでない映画にはすごい偏りがありますね。

イ・ウンギョン氏:韓国は現在、映画、映像産業がとても盛んになっているっていう感じがあって、コンテンツもたくさん作られていて、Netflixコリアも作るたびに世界ランキング10位以内に入ったりするので、製作会社のスタジオ・ドラゴンはアジアではなく、世界1っていうプライドも持っているようで、3年くらいはこの勢いは続くだろうと思いながらも、一方では自分たちも酔わずにちゃんと良いものを作るべきだっていうのはあるんですね。

掛尾氏:「パラサイト 半地下の家族」のアカデミー賞の受賞があって、その後も純粋な韓国映画ではなくても、アメリカン・コリアンの「ミナリ」やアップルTVの配信ドラマ「パチンコ」かが続いて、韓国作品が世界から注目を集めるようになりました。「ミナリ」で韓国のベテラン女優、ユン・ヨジョンがアカデミー賞で助演女優賞を受賞しましたが、カンヌやベネチアではなく、アカデミー賞というのは、エンタテインメント市場での影響は大きいですね。

イ・ウンギョン氏:コリアのコンテンツのイメージを良くしているから、みんな見るんですよ

掛尾氏:日本映画も、韓国映画に比べてそれほど遜色ない作品が多くあるのですが、海外に向けたプロモーションをあまりやらないですね。アート系は別として、エンタテインメントは、日本の映画会社は最初から諦めているというか、国内を優先して、その延長上で、海外でうまくいけば儲け物みたいな感じですね。20世紀、日本では角川春樹事務所が「復活の日」(1980)で海外に挑戦したのですが、なかなかうまくいきませんでした。また、大映の社長だった徳間康快さんが日中合作で「敦煌」(1988)を製作しました。当時は、現在ほど地球はグローバル化しておらず、世界は多様な文化を受容する状況になかったのですね。まあ、早過ぎたとも言えます。また、リスクの高い海外を目指したのは、角川春樹さん、徳間康快さんという個人の情熱でもあり、大手映画会社のビジネス戦略ではありませんでした。日本はその後、アニメ産業が成長して、海外はアニメで進出という流れになりました。ポン・ジュノが「スノーピアサー」(2013)で、パク・チャヌクが「イノセント・ガーデン」(2013)で海外進出しましたが、期待したほどの結果にならなかったとき、日本の映画関係者から「実写映画はムリなんだよ」と聞いたのを覚えています。しかし、韓国は諦めずに挑戦を続けた結果、今日の隆盛につながりました。一方、日本は挑戦より、とにかくリスクの低い安全な方向ばかり向いていたので、明るい未来は描けなくなってしまいました。

イ・ウンギョン氏:是枝裕和監督は韓国で「ベイビー・ブローカー」を、三池崇史監督はディズニー・プラス・コリアで「コネクト」(スタジオ・ドラゴン製作、ウンギョンさんがプロデューサーとして参加/注6)というWEBTOONのコミックのドラマを監督し、日本にも海外で活躍できる監督は多くいると思います。

掛尾氏:ウンギョンさんが新しく設立した会社は日本の原作、日本人の監督で韓国コンテンツを作ることが目的ですね。

イ・ウンギョン氏:日韓がひとつになって実写で面白いものが出てくれば世界を広げられるんじゃないんですか。

掛尾氏:今日の話で、韓国の若い監督の多くはエンタテインメントを目指していると聞きました。 日本の若い監督は人を面白がらせる映画を作りたいのか、自分が作りたい映画を作りたいのか、そのへんが韓国の若い監督の意識と違うように思えます。

イ・ウンギョン氏:ポン・ジュノ、パク・チャヌク目指せば良いじゃないですか

掛尾氏:あの2人は自分が作りたいものを作って、見る人が面白がるから一番良い。

イ・ウンギョン氏:そのパターンをどうするのかを今から悩めば良い。だって自分が作りたいものを作っても、人を面白がらせられないなら個人の趣味ですよ、産業じゃなくて。個人の趣味は個人の趣味でやれば良いんですよ。

掛尾氏:それを監督に聞くと、みんな、自分は人を面白がらせるために映画を作っていると答える。

イ・ウンギョン氏:厳しいプロデューサーがいないかもしれない。私結構監督と喧嘩するから。

掛尾氏:そうですね、ウンギョンさんが設立する会社は東京にも事務所を作り、私も手伝うことになりますが、ここから新しい日韓の実写映画の流れが生まほればと思います。

今日はありがとうございました。

インタビューを終えて

今日のウンギョンさんの話しを聞くと、つくづく日韓の実写映画の環境が変わってしまったことを痛感させられる。私は2000年に開催された第1回チョンジュ国際映画祭でポン・ジュノ監督「ほえる犬は噛まない」(2000)、ホン・サンス監督「オー!スジョン」(2000)、リュウ・スンワン監督「ダイ・バッド 死ぬか、もしくは悪(ワル)になるか」(2000)を見た。今から思えば、すごい3本で、この3人の監督が現在も韓国映画界で、それぞれの立場で活躍している。特に、ほぼ自主映画でデビューのリュウ・スンワン監督が2021年韓国映画興行収入1位となった「モガディシュ 脱出までの14日間」(2021)を監督したことだ。本作は製作費約24億円の超大作で、インディ出身の監督がエンタテインメントの頂点を極めることは日本ではあまり例がない。そして、この20年間のあいだに、韓国映画産業は大きく変わった。世界的評価では、日本映画も世界の映画祭で数々の受賞を得ているが、大きく差がついたのは、韓国映画の製作費のアップと、同時に現場スタッフの人件費もアップしたことだ。これは言い方が逆で、人件費がアップしたことで製作費もアップしたということだ。

一方、この20年間、日本の実写映画の現場はほとんど変わらなかった。むしろ,以前はDVDレンタルのMGを資金調達の柱にしていたが、レンタル市場の崩壊で、製作費は減少傾向にあり、現場の環境は以前よりも悪化しているのではないか。こうしたななかで、コロナの感染拡大の影響を受けて、長年、実写映画(テレビの製作現場も含めて)が抱えていた問題が顕在化してきた。低賃金、長時間労働、雇用契約書ナシ、パワハラ、セクハラなどである。

この劣悪な現場の環境は、インディーに限らず、大手の製作する作品でも、程度の差はあれ同様と言われている。製作委員会から受注した製作費は高額になっても、企画が大きくなった分、キャスト費やCGなどのポスプロの費用も高額になり、現場のスタッフには製作規模ほどには反映されていないと言われている。こうした現場スタッフの労働環境については「やりがい搾取」と言われるようになった。

そこで、2021年7月に独立系の映画人が集まり、一般社団法人JFP(Japanese Film Project)が設立された。日本の映画業界における様々なハラスメントや低賃金・長時間労働について、若手人材・女性・現場スタッフの声が反映されるよう、映画製作者や監督、業界団体など意思決定層の人々が主体となって調査を行うことが目的である。JFPは2022年5月27日にオンライン・シンポジウムを開催し、アンケート結果を発表、ユーチューブで配信した。

この活動に連携するかのように、映画監督有志の会(是枝裕和、諏訪敦彦、内山拓也、岨手由貴子、西川美和、深田晃司、船橋淳)は、「日本版CNCの設立を求める会」を立ち上げ、2022年6月14日に日本外国特派員協会で会見を行った。CNCはフランスの映画界で行われている共助システムで、映画の入場料金から一定額を徴収し、それを財源として映画の製作、配給、上映のサポートにあてるもので、韓国はこのシステムを参考に支援策を導入している。有志が声を上げただけでは業界は動かないことから、映画製作者連盟(映連)に「賛同してほしい」と事前に呼びかけていた。

これを受けて、6月16日に開催された映連の臨時総会で議題に上がったが、「(映画監督有志の会から)5月24日付けで映連に『賛同してほしい』旨の依頼があり、映連は業界を良くするための活動内容に賛同の意を持つ。しかし有志の会からの『映連が賛同と会見で言っていいか』との話に、映連は『活動の賛同は、急ぎすぎではないか。活動を始めた後に賛同を示し、一緒にやっていくというのが本来の流れ』との考えから難色を示した」(文化通信)

映連は日本映画産業のさまざまな活動で主導的な役割を果たしているが、映連に加盟しているのは松竹、東宝、東映、KADOKAWAの4社である。「映画監督有志の会」が、日本映画産業全体の問題を、4社で構成される映連の賛同を求めるところに、日本映画界の問題が潜んでいるのではないか。つまり、この問題の対処できる他の組織は存在せず、まず映連が動かなければ、全体が前に進まないほど強い影響力を持っているからだ。

フランスのシステムを導入した韓国の映画産業はどうなのだろうか。このシステムの支援や、文在寅政権のすべての労働者の最低賃金を上げる政策の結果、韓国映画の現場スタッフの賃金も上昇し、同時に製作費はここ数年で大幅に上昇している。

例えば、2022年のカンヌ国際映画祭のコンペ部門に出品された是枝裕和監督の韓国映画「ベイビー・ブローカー」の製作費は関係者によると約90億ウォン(約10億円)と言われている。この作品は派手なアクションもないロードムービーで、是枝監督の日本での過去作「海よりもまだ深く」(2016)、「三度目の殺人」(2017) 、「万引き家族」(2018)と同様の規模と思われるが、日本での製作費は三分の一程度であろう。「ベイビー・ブローカー」の製作費の30%ほどがキャスト費と言われているが、現場スタッフの賃金も上がっている。そして製作会社は大手のCJエンタテインメントである。CJはポン・ジュノ監督の「パラサイト 半地下の家族」(製作費135億ウォン/約15億円)を製作した会社でもある。大手の映画会社は、是枝裕和、ポン・ジュノといった監督の作品を支え、国際映画祭に送り出している。このような韓国映画の躍進はKOFICと大手映画会社の両輪による支援の成果である。

韓国映画の製作費は、この10年で大幅にアップしたが、それによって映画会社が経営不振になったことはなく、逆に館客動員もアップし、韓国映画の国際映画祭での評価と存在感も上がった。さらに「イカゲーム」などの配信ドラマは世界的なヒットとなっている。

しかし、今日の韓国映画産業の成功は、たんにフランスのシステムを導入したから成功したとは私は考えられない。

前記したように私は2000年から毎年、4月下旬〜5月上旬に開催されるチョンジュ国際映画祭に参加してきたが、ちょうどその時期はメイデーと重なり、韓国では各地で労働者のデモが行われていた。韓国は国民の力で軍事独裁政権を倒した実績があり、あらゆる産業で労働者、市民は戦って権利を獲得してきた歴史がある。

ハリウッドでも2007〜2008年に全米脚本家組合が、インターネット配信や他の新たな媒体によってもたらされる利益配当の大幅増及び映画製作での正当な報酬を受け取る権利を求めて大規模なストライキを行なった。ハリウッドでも、映画スタッフの権利は戦いによって得られてきた。

日本ではコロナ禍の2020年4月、映画監督の是枝裕和、塚本晋也、深田晃司、濱口竜介、俳優の井浦新、柄本明をはじめとする多くの映画人が呼びかけ人となってSAVE the CINEMA「ミニシアターを救え!」プロジェクトをスタートさせた。4月15日、集まった署名とともに内閣府、経済産業省、厚生労働省、文化庁に緊急支援を求める要望書を提出した。同時にクラウドファンディングでミニシアター・エイド(Mini-Theater AID)基金が募られた。最終的には3億3000万円以上の支援金が集まり、参加劇場に配分された。しかし、この基金は映画ファンによるもで、国の助成金ではない。

また、同じ4月、日本映像職能連合(日本映画監督協会、撮影監督協会をはじめ、照明、録音、美術監督、編集、スクリプター、シナリオの8団体が加盟、2.500人余の会員がいる)が、当時の安倍首相、新型コロナウイルス対策担当の西村康稔経済再生担当相、宮田亮平文化庁長官に要望書を提出した。しかし、これは具体的な成果にはつながらなかった。

現代の日本でストライキは馴染まないであろうが、今までの微温的なやり方では変化も起きないのではないか。また、低賃金、長時間労働を改善すれば、コストアップにつながり、製作本数は減少するであろう。長時間労働、低賃金などの現場の状況を改善するには、一方で、今までの製作本数が減少すること、つまり、ある程度の本数の企画は諦めなければならないことを受け入れなければならい。しかし、そこで選別された企画が強い映画になることも期待できる。現状を変えるには強いハレーションを浴びる覚悟が必要であろう。

(注1)韓国映画アカデミー

https://www.kafa.ac/main.do

韓国映画アカデミー(国立の各種学校)

1984年、映画振興公社(のちの映画振興委員会)の付設で設立された。映画(製作、監督、撮影など)やアニメーションの教育を行っている。

【教育方針】

卒業後にプロの映画製作現場ですぐに活躍できるような人材の養成を目標に掲げている。

【卒業生】

『殺人の追憶』のポン・ジュノ監督…11期

『八月のクリスマス』のホ・ジノ監督…9期

『スキャンダル』のイ・ジェヨン(朝鮮語版)監督

『ユゴ 大統領有故』のイム・サンス監督…5期

【その他】

現在までに、約500人の映画人を輩出している。

(注2)韓国芸術総合大学

Korea National University of Arts

https://www.karts.ac.kr/main/index.do?menuId=040100000000

文化体育観光部が設立した、韓国初の4年制国立芸術大学。

文化部で運営する4年制特殊大学として、1990年12月25日に文化部発展計画によって専門化された芸術学校の設立が計画され、1993年の音楽院を皮切りに韓国芸術総合学校が開設された。以後も演劇院、映像院、舞踊院、美術院、伝統芸術院が開院され、1999年の学則改訂によって、卒業後は芸術社(学部課程)において芸術学士の学位取得が認められ、専門社(修士課程)では文化観光部が認める修士に準ずる専門査証書が授与されるようになった。

イ・ジェフン(中退、俳優)

イ・ソヨン(中退、俳優)

キム・ゴウン(俳優)[3]

キム・ジュンミョン(中退、EXOメンバー)[4]

キム・ジョンヒョン(俳優)

キム・ソンチョル(俳優)

チャン・ドンゴン(中退、俳優)

チャン・ヘジン(俳優)

パク・ジョンミン(俳優)

(注3)ミジャンセン・ショート・フィルム映画祭

https://siff.kr/

(注4)ソウル独立映画祭

http://msff.or.kr/

(注5)若手映画作家育成プロジェクト

https://www.vipo-ndjc.jp/

(注6)三池崇史監督が韓国ドラマを演出

https://news.yahoo.co.jp/articles/aef5c23450afa920518d6cd228694d0ca6ca2549

Latest columns

- Interview