「アルビノの木」(2016)、「リング・ワンダリング」(2021)で世界の映画祭で高い評価を受けている金子雅和監督インタビュー

骨董屋で8ミリカメラを手に入れて映画にのめり込んだ

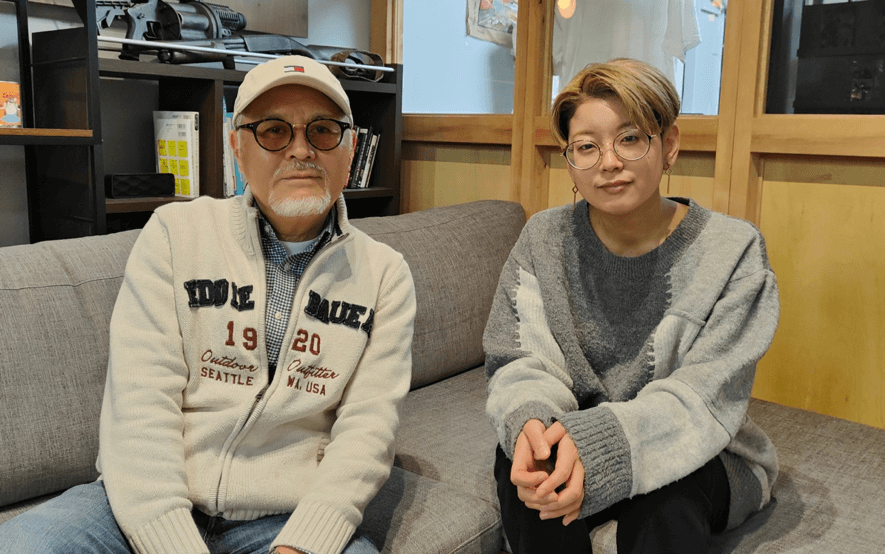

掛尾氏:今日は「アルビノの木」(2016)、「リング・ワンダリング」(2021)などで世界の映画祭で高い評価を受けている金子雅和監督に、どのように世界の映画祭に挑戦したかについて聞いてみたいと思います。ご存じと思いますが、フィルミネーションは海外の配信会社に日本映画を紹介するプラットフォームということで、特に日本の若い監督とその作品を積極的に推しています。そこで、金子監督の経歴は、いわゆる自主映画からスタートして、インディペンデント系の商業映画へ進んでいるということで、その道程は若い監督たちにはとても参考になると思います。

まずは、金子監督の簡単なプロフィールを聞いてみたいと思います。一般的に、映画監督は映画系の大学を出ることが多いんですけど、金子監督は青山学院大学を出て、骨董屋で8ミリカメラを手に入れて映画にのめり込んだという、他の監督とは違いますね。私の世代の、森田芳光監督、大森一樹監督、石井岳龍監督たちは8ミリから入りましたが、金子さんの世代はすでにデジタル・ビデオ・カメラが出回っていました。中学時代に強く映画に接していたということがあったのですか。

金子氏:中学時代は、たまに映画を観にいっていた程度です。洋画が特に好きだったので、「マルコムX」とか「ツインピークス/ローラ・パーマー最後の7日間」とか1人で観にいったりしたのを覚えていますが、めちゃくちゃ映画に詳しかったわけじゃなくて、小説とか絵画とか音楽とか色々好きなもののうちのひとつでした。もともと、子供の頃から絵を描くことが一番好きで、絵で表現をしたい、例えば漫画家とかイラストレーターとかそういう職業になりたいと思っていました。それが大学生の頃に絵筆がカメラに変わって、のめりこんでいきました。

掛尾氏:普通、絵を描きたかったら美大の方に行くと思いますが。

金子氏:なかなか美術とか映画とかの世界に入っていく、進学することに、今よりも風当りが強かったですね。

掛尾氏:普通の大学生は、まあ、映画サークルにいても、卒業すれば普通にサラリーマンになったりしますね。

金子氏:自分の親族関係もクリエイティブの世界の人がほぼいませんでした。

掛尾氏:高校も東京ですよね。

金子氏:そうですね。

掛尾氏:それでは、映画の環境も良かったですね。

金子氏:そうですね。観やすかったです。

掛尾氏:映画を好きになるのはわかるのですが、そこから8ミリにいくのは当時としては珍しい。

金子氏:美大とか映画に興味があったんですけど、一般の大学に行ってしまったので、なんとかしてその道に入れないかと、いろいろ調べて。そこで、イメージフォーラム映像研究所というのが四谷三丁目にあるのを知って(※2000年に渋谷へ移転)。毎週土曜日だけ授業があって、年会費25万円くらいだったので、これなら行けると思って、アルバイトしてお金を貯めて通い始めました。

掛尾氏:だけど、90年代には8ミリってフィルムは誰も使ってない。

金子氏:本当にもう最後ですね。ただその頃、特に自分が映画を意識して見始めた90年代後半、まだ撮影も映画館の上映もフィルムだったんですよね。最初はソニーの安いハンディカムを買って撮ってみたけど、やっぱり映画じゃないなと。それで雑誌の『ぴあ』を見てたら、ぴあフィルムフェスティバルの入選作は当時も8ミリフィルムが中心で、僕が撮っているのは8ミリビデオで、それと8ミリフィルムはなんか違うんだ?と知りました。本当に何も知らなかったんです。そこからフィルムで撮ることで映画的なルックが出来上がるんだ、フィルムで撮ってみたい、と思い始めました。ただおっしゃる通り、本当に8ミリのカメラも新品で売ってないし、どうやって撮れば良いか分からないので、それでイメージフォーラム映像研究所が8ミリの撮り方を教えてくれるということで行きました。

掛尾氏:8ミリは、お金がかかりますよね。

金子氏:そうですね、ビデオに比べると。8ミリは18コマで撮って3分20秒で1997年当時、フィルムが1本九百円で現像代が七百円くらい。3分20秒で千六百円くらいですもんね。

掛尾氏:失敗できないもんね。

金子氏:失敗できないというところからスタートしたということで、絵作りにこだわるようになった、というのはあると思います。

掛尾氏:そうですね。金子監督と同じ、世代的に40代前半くらいの監督たち、沖田修一さんとか、彼らは大学でフィルムの映画作りを学んだ最後の世代。

金子氏:水戸短編映像祭っていう、今でもやっている映画祭、あそこで自分が監督じゃなくて撮影で参加した自主映画(※「人さらいが来ればいいのに」2003/小沢和史監督)が準グランプリに選ばれた年のグランプリが沖田監督でした。

掛尾氏:沖田監督は「鍋と友達」(2002)でグランプリを受賞しましたね。あの時の準グランプリですか。イメージフォーラムの後、映画美学校へ行きましたが。

金子氏:大学のときは、イメージフォーラムに通いながら、そこで授業の助手や映写のバイトをしていたんですけど、卒業した後は古本屋で働きながら映画美学校にいきました。

掛尾氏:全然、大学入学前と違う人生ですね。なんか今泉力哉監督の「街の上で」の主人公みたいな話ですね。本人は大真面目かもしれないが、側から見れば、適当に生きている(笑)。

金子氏:そんなことないですよ(笑)。文学好きが高じて神保町の老舗古本屋で働いていましたが、下働きなので仕事はもちろん楽なものではなく、市場から本を運ぶ力仕事が多いので腰痛に悩みましたし、日々売上にピリピリする店長に戦々恐々としていました。映画みたいにはいかないんだな、とよく分かりました(笑)。

構想から完成まで8年を要した「アルビノの木」

(「アルビノの木」(2016)

掛尾氏:そうやって自主映画を撮っていたのですが、「アルビノの木」はどういうきっかけで作ることになりましたか?

金子氏:「アルビノの木」の前の話になるんですけど、僕が通っていた頃の映画美学校では、毎年修了制作として1本か2本の企画が選ばれて学校の予算で撮れたんです。それで「すみれ人形」(2008)という実質上の初監督作を作りました。2008年に今はなきアップリンク渋谷で劇場公開され、それが終わってから次の映画を作ろうと思って、「アルビノの木」の企画を考えました。白鹿と猟師の物語なんですけど、人間と自然の関係を描くスケールの大きな構想だったので、なかなか着地しないというか、想定予算も大きくなってしまい、形にならず時間が過ぎていきました。その間は企業VPやCMの現場など、いろいろな映像の仕事に携わりながら、短編を6本作りました。企業の予算がついたものが2作、きりゅう映画祭の助成製作1作、自主映画3作です。そうやって作った短編がノミネートされて国内の映画祭に行く機会が増え、次第に人脈も広がっていきました。

「アルビノの木」は長谷川初範さんに出ていただいているんですけど、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭で自分の「水の足跡」(2013)という短編をご覧くださり次回作に出たいと言って頂いて、そんな経緯も「アルビノの木」実現の原動力になりました。ただ、「アルビノの木」に関しては別の映画祭での「水の足跡」受賞でスカラシップを得て予算がつく話もあったものの、やりたいこととそのスカラシップの条件がうまく折り合いがつかず、結局それを蹴って100%自主映画になってしまったので、2008年に構想を立ててから8年後の2016年に公開されるまで、非常に長い年月を要してしまいました。

掛尾氏:8年もかかってしまった。その間に、いつ作れるんだろうっていう不安はなかったですか。

金子氏:知り合ったプロデューサーに、企画やシナリオを読んでもらったりとか、色々動いたのですが形にならなかったので、不安というか、精神的には一番迷っていた時ですね。短編は小回りがきき、すぐ撮れるので、それで間を埋めてはいたんですけど、結局短編は短編で、なかなか映画の作り手としては評価されにくい、あくまで実写フィクションの場合はですけど。なので映画監督になるには長編を作るしかない、と覚悟して撮ったのが「アルビノの木」でした。

掛尾氏:自主製作の資金調達は自分たちでやったのですか?

金子氏:「アルビノの木」は終わるまでで400万円くらい、構想期間の貯金すべてを費やして撮りました。二度は出来ません。その後、英語字幕などの費用がかかりました。それは助成金や協賛金などのソフトマネーも得ています。

掛尾氏:偶然ですけど、金子監督は奇妙な縁でつながっていますね。金子さんとは一昨年(2020年)の京都映画企画市で、僕が審査員で、金子さんが応募して優秀映画企画に選ばれたっていう出会いがあり、たまたま去年(2021年)長野の須坂市で講演の依頼を受けて行ったら、そこが「アルビの木」のロケ現場だったという、奇妙な縁が続いたということですね。

金子氏:「アルビノの木」の物語の中で鉱山跡が出てくるんですが、2011年くらいから、小串鉱山跡というところでどうしても撮りたいと思っていたのですね。ですが僻地で周囲には何もなくて、宿泊する場所も一切ない、テント張って泊まるくらいしか出来ないので、その周辺でベースになる街がないかなって考えていたところ、たまたま2013年に須坂市で映画祭が開催されるとになり、知り合いの須坂出身の監督が僕にも作品を出さないかって言ってくれて、まさにロケしたい場所の近くだから、これは巡り合わせだなと思いました。映画祭を主宰している須坂市の商工会議所の方は町おこしとして、須坂市内で映画を撮ってほしいと物凄い強い思いを持っていらっしゃって、ただ自分が須坂の近くで撮りたいのは山の奥。でも話していくと病院や役場とか、いわゆる箱もの、都内で撮ろうとしたらそれなりにお金がかかっちゃう物語内に必要なシーン、そういうところのロケ地を提供できるって言ってくださって、あれよあれよと須坂市のロケが6割になっていきました。撮影は2014年秋です。

掛尾氏:映画の撮影がうまくいくというのは、そういう幸運に巡り合うことだと思います。そして、映画が完成すると、いろいろな映画祭に出品し、それが次回作の「リング・ワンダリング」につながったということもあると思います。

(「リング・ワンダリング」(2021)

掛尾氏:「アルビノの木」は国内の映画祭はもとより、北京、ポルトガル、スウェーデン、スペイン、メキシコなど多くの海外の映画祭に出品しています(資料1参照)。今の若い監督たちは、海外映画祭に出品するとき、どうしたらいいのか分からないとよく聞きます。金子さんはどうしたんですか?

金子氏:2016年頃は、ちょうど映画祭の応募のやり方に大きな変化があった時で、それまでは紙に書いてD V DをE M Sで送るというのが普通でした。「アルビノの木」はいちばん最初の海外が北京国際映画祭だったんですけど、北京は普通にエントリー用紙に書いてDVDを送ったんです。でもそのあと、2016年の夏くらいから、FilmFreewayなどのオンラインサイトで応募する方法が盛んになってきました。オンラインで出せるっていうのは便利ですし、例えばFilmFreewayであれば、エントリー費0円の映画祭だけとか、2000円以下とか、条件を設定して検索できる。

掛尾氏:エントリーの時にね。

金子氏:それで、予算もなかったので、エントリー費が安いか0の映画祭に絞って、FilmFreeway上の紹介文、国、会場、ホームページなどを見て、この作品とマッチしそうな映画祭を探して応募していきました。

掛尾氏:それは、誰かに聞いたりとかじゃなくて、ぜんぶ自分でやったんですか。

金子氏:そうですね。「アルビノの木」は、最初の段階では川喜多記念映画財団の坂野さんに相談して、どこに出していくのが良いとか、坂野さんからも推薦してもらいました。ただ結局大きいところ、いわゆる誰でも知っているカンヌとかベルリンとかのA級と言われる映画祭はぜんぶ落ちて、それでもこの作品を海外に展開していきたかったタイミングで、オンラインで応募できる映画祭が増えてきたので、自分でどんどん調べて応募しました。今は逆にそのやり方が主流だし、あまりにも映画祭が増え過ぎて、ビジネス目的の映画祭も多く混沌としているな、と思うんですけど、当時はそうやって応募していくことの走りだったので、未踏の地を進んでいくようで結構面白かったです。

掛尾氏:「アルビノの木」は、規模は小さいけど本当に多くの海外の映画祭に出品され、高い評価を受けました。そうした海外戦略が一段落して、その後、なんか変わったことありましたか?

金子氏:「アルビノの木」を経て変わったことは、僕は、実は企業VPなどの撮影仕事がメインで食べていた時期がけっこうあったんですけど、監督作が出たことで、撮影の仕事を頼まれなくなったというか、仕事が減ってしまいました(笑)。

掛尾氏:なるほど、金子さんは、フィルムでカメラ回していて、そこから撮影監督になっていたという・・・。

金子氏:そうですね、初期の8ミリから、自分で撮って同時に監督もするというスタイルだったので。全部が全部ではないんですけど、「アルビノの木」も自分が撮影していますから。

掛尾氏:プロの撮影監督でも、意外に普通の大学を出ている人がいますよね。私のよく知る人でも、渡部眞さん、上野彰吾さんとか。

金子氏:僕は撮影に関しては、師匠がいるわけでもなく、独学でした。知り合いの小説家が監督デビューする(※「シライサン」2020/乙一=安達寛高監督)ということで撮影監督をやったことがあるんですけど、撮影の仕事として大きいのはそれが最後ですね。

「アルビノの木」が公開されてから、俳優ワークショップの講師して欲しいとか、そういう仕事は増えました。それから、劇場公開された後に、池袋シネマ・ロサで過去作含めて特集上映をやって頂いたんですけども、そこで観た方が、次回作の「リング・ワンダリング」では出資一社になってくれました。ほかにも上映してくれた地方の映画館の経営者がやはり出資してくれたり、作品を通じて出会った方たちによって次回作が成立したんです。映画というのは、そういうふうにつながるんですね。

多くの人たちの応援で次回作に進めた

掛尾氏:「アルビノの木」は2008年から構想があったということなんですけど、「リング・ワンダリング」はいつぐらいから始めたのですか?

金子氏:2017年の春ぐらいから最初のアイデア考え始めました。

掛尾氏:「アルビノの木」が終わってから。

金子氏:「アルビノの木」は2018年の初夏まで、2年にわたりゆっくりと劇場公開されていたんです。東京が終わって、関西で公開されている頃に、そろそろ次の企画を考えようと思って、最初は短編企画からスタートして、2018年2月に地方主催の企画コンペに出しました。審査員を元東京国際映画祭のプログラム・ディレクターの矢田部吉彦さんがやられていたんですけど大賞に選んで頂き、制作準備金というのをもらって、それがこの映画のシードマネーですね。矢田部さんからは、すでに「アルビノの木」を撮っている人だから、短編を作るよりも長編にしたほうがいいんじゃないかと助言を頂いて、自分の周りの人たちからも、無理してでも長編にしないとなかなか観てもらえない、という意見が多く、長編にしようと。それからは「アルビノの木」を観ていたプロデューサーが応援したいと声をかけてくれたりと、「アルビノの木」の上映や海外受賞のおかげで力を貸してくださる方が増えていき、2020年の1月にクランクインしました。「アルビノの木」に比べれば構想から撮影までは早かったですね。それでもスタートから3年弱。公開まででいうと5年弱くらいですね。

掛尾氏:準備期間はそう長くなかったのですが、脚本はスムーズに進んだのですか。

金子氏:そうですね、「アルビノの木」にくらべれば、スムーズでした。2017年春に短編企画として始めて、2018年の夏に長編シナリオになって、その時点で完成した映画と大きくは違わない内容が出来上がっていたのですが、そこからお金を集めるというところで時間がかかりました。

掛尾氏:「リング・ワンダリング」は企画考えて、今度は自主じゃないから、プロデューサーがついた企画になったのですね。

金子氏:この映画は微妙なところで、自主と商業の中間というか、出資はあるのですが、プロデューサーの方々は、エグゼクティブ・プロデューサー的な立ち位置で、内容に関しては100%任されていたので、製作全部を統括して見るという意味でのプロデューサーは、自分になるでしょうか。

掛尾氏:構想から完成まで、比較的短い時間でしたが、資金調達などはスムーズにいったのですか。

金子氏:過去作を気に入って企画当初から一緒に動いて下さった芸能事務所の方が、企画書を持っていろんな会社に当たってくれたんですけど、今の常で、誰が出るの?とか、原作物じゃないとか、監督が有名じゃない、などを理由に断れ続けて、なかなかうまくいかない時に、さきほど話したように「アルビノの木」を観たことをきっかけに出資したい、という方が現れて、一社決まると他にも手を挙げて下さる会社が出て。結果として5社による製作委員会方式で作りました。

掛尾氏:片岡礼子、品川徹、安田顕、田中要次、長谷川初範と、キャストは豪華ですね。また、笠松将さんは私がプログラミング・ディレクターを務める田辺・弁慶映画祭で、2015年に石橋夕帆監督が出品した「ぼくらのさいご」に出演していたのですが、当時はまだ自主映画に出る新人で、とても懐かしかったです。

ところで、金子監督の作品に一貫して流れているのは、「アルビノの木」では白い鹿だったり「リング・ワンダリング」では絶滅した日本オオカミという、動物と自然にいつもつながってくるんですけど、そういうこだわりっていうのはあるんですか。京都の映画企画市で出した「水虎」もそうですね。

金子氏:10代終わりにイメージフォーラム映像研究所に行っていた時、夏休みの課題が自分の好きなものを撮る、というお題で、何をいちばん撮りたいんだろうって掘り下げて考えた時に、子供の頃から川や水辺に惹かれていた自分に気付いて、ひたすら川を撮りまくる映像作品を作ったのです。それは東京生まれ東京育ちで、どこかで自然というものを渇望していたからなんだろうと思います。

そういうスタートがありつつ、イメージフォーラム映像研究所は実験映画を学ぶところなので、ストーリーのあるものを作りたいと思って、その後、映画美学校に行ってシナリオを勉強しました。でも、自分はもともと絵画が好きだったので、ワンカット撮るにしても、人間が佇んでいる周囲に、木があって石があって鳥がいて、というように人間以外を含めた画面内のいろいろなものが気になる。それら画面に映っている全てのものの総体のエネルギーによって映画ができているんじゃないかって、今でも考えているんですよね。だから、もちろん劇映画は人間を描くものなんですけど、日本の映画教育としてある、人間だけを描くっていうのに窮屈さ、反発心を感じてしまった面がありました。世界は、人間以外の存在のほうが圧倒的に多いのに、と。

掛尾氏:それって逆に言うと、イメージフォーラムで実験映画をやった経験が生きている。

金子氏:かもしれないですね。それによって映画は人間ドラマだけではないっていう考えが、根底に出来上がっていた。そして絵画の影響から、一枚の絵で伝えられるものの力を信じていた、ということでしょうか。

掛尾氏:確かに、「リングワンダリング」も風景画みたいな感じがしますね。映画系の大学では、“人間が描かれていない”って常に言っています(笑)。そして、低予算なので、狭い空間の人間ドラマが多くなってしまう。

金子氏:そうですね(笑)。おっしゃる通り、低予算だと部屋の中で会話しているだけとか、これはただの好みですけど、僕はあんまりそういうものを面白いと思わなくて、もともと圧倒されるような大きなランドスケープを映画館で見たい、それを映画に求めている、という気持ちが強いですね。

掛尾氏:今の話しや作品を通じて、金子監督がこだわっているところは、今で言うSDGsとつながるとことろが多いと思うんですが、金子さん自身は海外の映画祭で受け入れられるのは、そういうところと関係していると思いますか。

金子氏:おそらくそれは、あるとは思いますね。海外だと、絶大な人気があるジブリ作品の影響からか、日本の自然観に興味ある人が多いと感じます。ただ、これが海外で受けるからやろうっていうよりも、僕自身が心の底から興味があるからやっているだけなので、その点では海外受けのためにこのテーマでやろうっていうふうには、僕はまったく考えていないですね。

掛尾氏:ただ、金子監督の、自然と動物たちのなかに人間がいるという絵画的な映像が、結果としてはSDGsという今日的なテーマとつながっているように感じますね。

金子氏:そこに興味を持って頂いている部分は確かにあると思います。「アルビノの木」の場合は害獣駆除をモチーフに、ある人間にとって害のある獣が、別の人間にとってはとても大切なものである。それを殺すことと守ることのどちらが正しいのか、ということを寓話として描いているんですけど、そういう人間が生きていく中で避けることの出来ない社会的なテーマや思索性のある内容を、海外の人たちは好むっていうのは間違いなくありますね。日本では、監督が作品を通じて、こういうことを言いたいと前面に出すのはあまり好まれない傾向がありますが、海外だと監督が何を言いたいのか、明確じゃないと相手にされないように感じます。お前は世界に対してどういうメッセージがあるんだ、と常に問われているように思いますね。

掛尾氏:それはとてもよく分かりますね。弁慶映画祭で若い監督たちと、観客を想定してウケ狙いで最初から企画を考える必要はないけど、今という時代のなかで、何をテーマにするか、そして、そのテーマをどういう視点で捉えるかというような話しをします。それは、応募してくる作品に似ているものが多いからでもあります。まあ、それが時代の傾向と言えるかもしれませんが。多くの作品が、日本国内の、日本人にとって何となく安全な世の中で自分の居場所が見つからないというようなテーマで、それは作家自身にとっては切実な問題かもしれませんが、海外に出て行くと、映画祭のディレクターや映画プロデューサーから、分かりにくいと指摘される。

金子氏:問題が小さすぎるっていうのはありますよね。日本人は良い意味でも悪い意味でも際立って繊細というか、自分じゃない身近な他者との微妙な違いを掘り下げて、人間関係のすれ違いを描くっていうのが好きだし、得意なのかなって思うんですけど、もっと明確な差別や、難民など大きな問題を目の当たりにしながら生きている違う国や地域の人にとっては、いったい何が物語の問題なのか分からない、と思われてしまうことはあるのかも知れません。

掛尾氏:くり返すけど、金子監督は自然や絶滅した動物、架空の動物を絵画的構図で描くという独特な世界観、映像の力があり、それが世界の映画祭からは受け入れられている。

金子氏:自然と人の間で起きる問題は大昔から今まで、世界中どこでもあることですよね、動物の種類や環境が違ってもそれぞれの国で起こっていることが。そしておっしゃるように、映像の力は言葉以上に強い、それが言葉を超えて外国の人にも伝わるっていうのはあると思います。あと、僕は子供の頃から民話とか神話とかが好きだったのですが、民話や神話って世界中で似たお話、類型がいっぱいあるんですよね。それは人間が生きる上で本質的に抱えている問題が、どこの地域でも人種でも、古今東西そこまで違わない、ということなのかな、と思っています。そういう普遍性あるものに興味があって、自分が物語を作る時には、日本人だからどうこうっていうよりは、人間という存在が普遍的に抱えている悩みや想いを描きたいなって思っています。

掛尾氏:民話、寓話というのも、世界につながるとき、重要なテーマですね。ところで、金子監督には、影響を受けたり、好きな監督や作品はありますか。

金子氏:いっぱいありますね。黒澤明監督の「デルスウザーラ」を「アルビノの木」の撮影のちょっと前に見たんですけど、すごく感動して、ものすごく感銘を受けて、自分の作風が明確になっていくきっかけになりました。あの作品も自然の中に生きる人間の姿を描いているので、大好きな映画です。あと10代終わり、映画を作り始めた当初は、とにかくアンドレイ・タルコフスキーに心酔していたんですよね、映像美によって、絵画的な感動を映画でも表現出来るんだ、と教えられて。自分が創作したいフィールドを、絵画から映画に変えた最大の原因です。あとは同じロシアのセルゲイ・パラジャーノフ監督が好きです。民話世界をそのまま映画にしていながら、権力への反骨精神があって。他にもいっぱいいますけれども。

掛尾氏:ところで、次回作ですが、ひとつは京都の映画企画市で受賞した「水虎」がありますが、他にも準備しているものはあるますか。

金子氏:いま同時にふたつの企画を動かしています。「水虎」ですが、時代劇って大変じゃないですか。バジェットからして。シナリオを改稿しながら、一緒にやっているプロデューサーと進めているんですけど、この企画は自分にとって本当に重要な、賭けている作品なので、中途半端にやるよりも、頑張ってしっかり予算を集めて撮るべきだと思っています。もうひとつは、内容についてはまだ言えませんが、もっと可愛らしいサイズの映画です。

「水虎」は、今までの作品以上にファンタジックな時代ロマンなのですが、明治初期から次第にのちの戦争へ向かっていく当時の日本の空気感が根底に描かれています。そういった社会性のある内容だからこそ、より多くの人に見てもらわないと意味がないと僕は考えていて、そのためにはこれまでよりもエンターテインメント性を強くしたいと思っています。黒澤明監督の「七人の侍」でも、骨太なテーマがありつつ、とにかくエンタメとして面白いからこそ、世界中で愛されていますよね。そういう意味でも予算感ももう少し欲しいっていうところがあります。同時に、僕は8ミリフィルムで自分の手でカメラを回して撮り始めたので、小さなアートハウス系の作品も撮り続けたいと思っています。それこそ濱口竜介監督が「偶然と想像」と「ドライブ・マイ・カー」を撮ったみたいな、規模感と製作体制が全然違う2作。ああいう形でできたら一番理想的なのかなって思いますね。

掛尾氏:原作物とかはどうですか。

金子氏:内容に興味があればやりたいですね。自分が描きたいものと通じるものがあれば全然。あと、完全に自分の企画だけをやっていると視野が狭くなるので、短編を撮っていた頃から、原作物は何作もやっています。他の監督のスタッフをやったりとか、違う作品に参加することで視野が開かれる経験をしてきたので、自分の企画だけと、こだわっているわけではありません。

掛尾氏:他の人の脚本というのも。

金子氏:脚本家とのコラボレーションにはすごく興味がありますね。

海外戦略は企画の段階からスタートしたほうがいい

金子氏:海外に進出するには、今までの少ないながらも自分の経験から言うと、企画の段階から動かなければということがあります。「アルビノの木」の時は、海外映画祭に出したいなと思って、出来上がってから動き始めました。右も左も分からない、初めてのチャレンジばかりだったので、その時はとにかく海外で選ばれて嬉しい、というところまでだったのですが、映画祭で選ばれたり賞を獲っても、そのことがちゃんと作品をセールスしていく上でのPR材料にならないと、意味がないと思います。なので「リング・ワンダリング」ではより狙いを定めて映画祭へ出品していきました。でも、まだまだですね、反省点も多いです。この2作で、手探りしながらいろいろ経験して分かったことは、やっぱり製作の早い段階で海外とコミットしていかないと、誰もが知っているいわゆるA級映画祭に入り込むのは難しい、ということです。具体的に言うと、企画の段階でこういう映画を作ろうとしている、と海外映画祭のプログラマーやエージェントなどに存在をアピールすることですね。彼らはあまりにもたくさんの映画を観なければいけないので、完成してから知られるのではタイミングとして遅い。そしてどこの映画祭がプレミア(※初出上映)なのか、これが本当に大事だな、と。映画祭参加の最大の目的は賞賛を受けることではなく、如何に作品を海外で売っていくか、展開していくかで、その結果が次の映画を作れるかどうかに大きく関わってくるので、戦略は必要ですよね。僕が去年から今年にかけて、プチョン国際ファンタスティック映画祭マーケット部門のNAFF It Projectや、文化庁主催の日本映画海外展開支援事業、ユニジャパン推薦でベルリン国際映画祭のマーケットに参加したのは、国際共同製作の仕組みや、より世界に向けて発信できる映画を作り続ける方法を学ぶためでした。

掛尾氏:カンヌに出品した監督は、河瀬直美監督、深田晃司監督など、その後の作品はフランスの出資の入った共同製作になっていますね。

金子氏:最初の一歩に入りこむのがトップの映画祭はハードルが高いんですけどね。

掛尾氏:そうですね。そこは難しいところですね。単純に作品力、評価だけでなく、プロデューサーの人間関係、海外セールスなどの力学も大きいですね。ごく稀に、まったく知られていない監督の作品が選出される幸運もありますが。

金子氏:そうですね。あとワールドセールスのことを考えると、トップクラスの映画祭じゃないと、残念ながらエージェントや海外配給会社の人たちは、ほぼ相手にしてくれませんね。でもいきなりトップには入るのは難しい。だから階段を登るように、一歩一歩地道にステップを上がっていくことが大事だと思っています。なので次の作品も、国内展開はもちろんですけど、海外にチャレンジして行くっていうのは引き続きやっていきます。でも、答えはひとつじゃないですし、必ずしもトップの映画祭に入ることがゴールや正解なわけではなく、作品毎のやり方がありますし、状況は日々変わっていると実感しています。

掛尾氏:ここ2年ほど、オンライン映画祭が多かったのですが、リアル映画祭では、どこへ行きましたか。

金子氏:「アルビノの木」と「リング・ワンダリング」でフィジカル参加した映画祭は、中国、ドイツ、インド、台湾、モロッコ、ポーランド、韓国です。

掛尾氏:日本の映画祭との違いはありましたか。

金子氏:海外の観客の方が映画に対して熱いですよね、あとスクリーンが大きくて上映環境が良い。海外の映画祭で日本に先駆けて上映されるときに一番良い環境で観ちゃうから、国内の劇場だとちょっと物足りなく感じてしまう面はあります。日本のお客さんにも、あの大画面と音響で観てもらいたいんだけどなあ、と。あと、大きな映画祭はお客さんもたくさん来ますし、上映後の反響も本当に強いですね。自分の作品に関して具体的な反応を言うと、ヨーロッパは狩猟文化があるのと宗教・信条的対立を描いていたからか「アルビノの木」はヨーロッパ人の反応が強かった感じがして、「リング・ワンダリング」はアジア人の反応が強い感じがします。「リング・ワンダリング」が金孔雀賞(グランプリ)を受賞したインド国際映画祭では、違う時代を生きる者たちが交感する不思議な物語内容が、あとあと考えてみるとですが輪廻転生の生命観があるインドの人にとっては、自然に受け入れやすかったのかも知れません。すごく素直に楽しんでもらえた感触がありましたね。

掛尾氏:ところで、海外の映画祭はひとりで行くのですか。

金子氏:そうですね、1人が多いですね。この一年間だとポーランドのワルシャワ国際映画祭、インド国際映画祭、韓国のプチョン国際ファンタスティック映画祭は完全に映画祭からの招待だったのですが、監督1名に対して往復のフライト、空港からホテルの送迎、4泊程度の宿泊、というパターンが多いですね。でもワルシャワは交渉の結果、7日間泊めてくれました。インドは2名招待だったので、プロデューサーの1人と一緒に行きました。僕は1人でいって現地の通訳さんと仲良くなって情報を得るのが好きで、海外に行って日本人と誰も会わない、周りの言葉がぜんぜん分からない感覚もけっこう好きなんです。そんなに英語が堪能なわけでもないのに、ちょっと変わっているのかも、ですが。

掛尾氏:苦痛にならないですか

金子氏:苦痛じゃないです。むしろ楽しいというか。ポーランドは英語ができる人もいますけど、まったく通じないことも多くて、でもあんまり気になりません。厚かましい迷惑な外国人なのかも知れませんが(笑)。滞在中にクラクフなどへ小旅行も出来て、次回作のインスピレーションも得られました。インドはインドで色々大変なんですけど、学生の時に3週間旅行で行ってたので、慣れていたし、好きな国ですね。

掛尾氏:そこも問題で、若い監督のなかには一人では海外に出たがらない人もいたり、複数の人たちで行くと、みんな一緒に行動して、現地の映画人、プロデューサー、ジャーナリストと交流しなかったり。

今日、金子監督の話しを聞いていると、今、インディペンデントで映画を作るということは、単に作品を監督するだけでなく、企画の段階から映画祭の戦略を考え、自分で動かなければならないということです。実写映画では、国内の映画市場がますます厳しくなっていくなかで、若い監督、プロデューサーにはとても参考になったと思います。今日は、どうもありがとうございました。

「アルビノの木」予告編

https://www.youtube.com/watch?v=wzmPnYM4bYQ

「リング・ワンダリング」予告編

https://www.youtube.com/watch?v=NtPirdvVE2I

「水虎」予告編

「水虎」(2021)

https://vimeo.com/660877832

金子 雅和(1978年1月24日生まれ)

東京都出身。青山学院大学国際政治経済学部卒業。大学在学中に古道具屋で8mmフィルムカメラを手に入れたことで映画制作に関心を持ち、イメージフォーラム映像研究所の研究生、及び助手として習作的な映像制作を始める。

大学卒業後の2003年に映画美学校に入学し、フィクション・コース第7期高等科修了。同校で瀬々敬久監督の指導を受ける。修了制作「すみれ人形」(2008)を監督し、2007年の第5回うえだ城下町映画祭 自主制作映画コンテストで審査員賞に当たる大林千茱萸賞を受賞、同作が劇場デビュー作となった。 2010年にはWEB配信用企画やMV、自主制作で監督した短編5作を「辺境幻想~金子雅和短編映画集」公開。

2016年、初長編監督作「アルビノの木」が第6回北京国際映画祭 FORWARD FUTURE(新人監督)部門、第26回ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 フォアキャスト部門に正式出品され、テアトル新宿ほかで劇場公開。また、海外の多くの映画祭に出品、高い評価を得た。2018年4月には池袋シネマ・ロサで「アルビノの木」以前の短編などを紹介する『金子雅和監督特集』が開催された。

2018年に企画コンペで大賞に選ばれた「花火の夜」を長編化し2021年、第二回長編監督作「リング・ワンダリング」を完成させる。 第37回ワルシャワ国際映画祭 コンペティション部門に正式出品が決まり世界初上映、キリスト教関連団体の選考委員が選ぶエキュメニカル賞スペシャルメンションを授与された。第22回東京フィルメックスのメイド・イン・ジャパン部門で日本初上映。第52回インド国際映画祭(ゴア)コンペティション部門に正式出品され、最高賞である金孔雀賞を受賞。日本人監督による同賞受賞は今井正監督『あにいもうと』(1976年)、降旗康男監督『鉄道員(ぽっぽや)』(1999年)に続き史上3人目。

新作長編企画「水虎」が、大友啓史監督などが審査員を務めた第12回京都映画企画市の優秀企画となり、第25回プチョン国際ファンタスティック映画祭の企画部門であるNAFF It Projectに選ばれ、ポスプロ支援権が得られるMocha Chai Awardを受賞。 京都映画企画市で得た権利により「水虎」のパイロット版を監督、松竹京都撮影所が制作を担当。同パイロット版は第34回東京国際映画祭 Amazon Prime Video テイクワン賞のファイナリスト作品として世界初上映、第13回京都ヒストリカ国際映画祭で京都凱旋上映された。

「アルビノの木」The Albino's Trees

公開=2016年7月16日、上映時間=86分

監督=金子雅和、脚本=金子雅和、金子美由紀、製作=金子雅和、金子美由紀

音楽=石橋英子、撮影=金子雅和、製作会社=kinone、

出演=松岡龍平、東加奈子、福地祐介、山田キヌヲ、長谷川初範、

害獣駆除会社に勤めるユク(松田龍平)に高額報酬の仕事の話しが舞い込んだ。かつて鉱山として栄えた山中の僻村で“白鹿様”と呼ばれる鹿を秘密裏に撃つことだった。ユクは普通の鹿と外見が異なるというだけでその白鹿を殺すことに疑問を感じる。集落で暮らす人びととの出会い、山々や木々など圧倒的な自然に触れるユクの前に白い鹿が現れる。「すみれ人形」に続き金子作品に松岡龍平が出演、東加奈子、現代美術家の松蔭浩之、山田キヌヲ、長谷川初範らが脇を固める。

映画祭

●第6回北京国際映画祭 FORWARD FUTURE部門(中国)正式上映

●ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 2016(日本)フォアキャスト部門 正式上映

●広島国際映画祭 2016(日本)若手監督特集 正式上映/ヒロシマ平和映画賞 最終ノミネート

●うえだ城下町映画祭 2017(日本)招待上映

●フィゲイラ・フィルム・アート 2017(ポルトガル)最優秀長編劇映画賞 ※グランプリ/最優秀監督賞/最優秀撮影賞

●ヴェステロース映画祭 2017(スウェーデン)最優秀撮影賞

●シネルファマ・リスボン国際映画賞 -November 2017 Edition-(ポルトガル) 10-11月期 最優秀音楽賞

●福爾摩沙國際電影獎 2017(台湾)最優秀アジア映画賞/審査員特別長編劇映画賞/審査員特別監督賞

●クラフト映画祭 2018(スペイン)観客賞

●マルベーリャ映画祭 2018(スペイン)最優秀映画賞 ※グランプリ/批評家賞

●Festival CINEMISTICA 2018(スペイン)一般映画部門 最優秀賞

●FIC AUTOR 2018(メキシコ)最優秀賞 ※製作費5万ドル以下の長編劇映画部門

●第58回アジア太平洋映画祭(台湾)亞太主題巡迴影展 招待上映

●日本セルビア映画祭 2020(セルビア)審査員特別賞

「リング・ワンダリング」Ring Wandering

公開=2022年2月19日、上映時間=103分

監督=金子雅和、脚本=金子雅和、吉村元希、エグゼクティブプロデューサー=松本光司、プロデューサー=塩月隆史、鴻池和彦、音楽=富山優子、撮影=古屋幸一

製作=リング・ワンダリング製作委員会

出演=笠松将、阿部純子、片岡礼子、品川徹、安田顕、田中要次、長谷川初範

東京の下町を舞台に、漫画家を目指しながら工事現場で働く若者が、不思議な女性との出会い、命の重みを知る姿を幻想的に描く。漫画家志望の青年・草介は絶滅したニホンオオカミを題材にしたのだが、見たこともないオオカミをうまく形にできずにいた。そんなある日、彼はバイト先の工事現場で、逃げ出した犬を探す女性ミドリと出会う。草介は転倒して怪我を負ったミドリを彼女の家族が営む写真館まで送り届けるが、そこはいつも目にする東京の風景とは違っていた。草介はミドリやその家族との出会いを通し、この土地で過去に起きたことを知る。

映画祭

●第37回ワルシャワ国際映画祭 国際コンペティション部門(ポーランド・ワルシャワ)エキュメニカル賞・スペシャルメンション

●第22回東京フィルメックス メイド・イン・ジャパン部門(日本・東京)

●第52回インド国際映画祭 国際コンペティション部門(インド・ゴア)金孔雀賞(GOLDEN PEACOCK AWARD=最高賞)

●第13回バンガロール国際映画祭 批評家週間 部門(インド・ベンガルール)

●第22回ニッポン・コネクション NIPPON VISION部門(ドイツ・フランクフルト)

●第26回プチョン国際ファンタスティック映画祭 Merry-Go-Round部門(韓国・富川)

●第43回ダーバン国際映画祭 コンペティション部門(南アフリカ・ダーバン)最優秀脚本賞

●第26回ファンタジア国際映画祭 Selection2022部門(カナダ・モントリオール)

Latest columns

- Interview