フィルミネーションでは海外の配信会社から多数の引き合いがあった

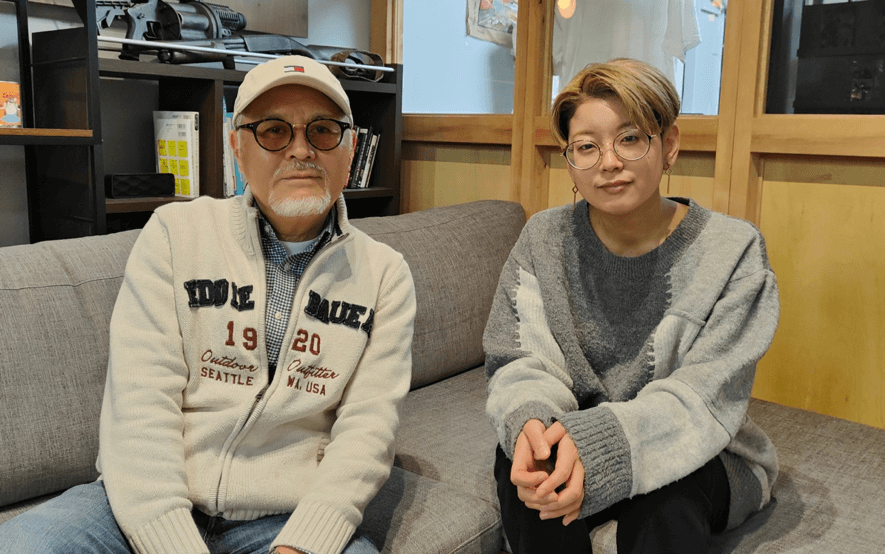

「オーファンズ・ブルース」の工藤梨穂監督インタビュー

工藤梨穂 Riho Kudo(脚本・監督)プロフィール

1995年生まれ。福岡県出身。西加奈子著書「さくら」を読んだことがきっかけで映画の道に進む。京都造形芸術大学映画学科の卒業制作「オーファンズ・ブルース」が第40回ぴあフィルムフェスティバルでグランプリを受賞、また、なら国際映画祭など数々の国内映画祭で受賞を果たした。PFFのスカラシップを得て、2021年に「裸足で鳴らしてみせろ」を完成、同年のPFFで上映、今夏、ユーロスペースほか全国順次ロードショー。

もしかしたら本当にこれが人生の最後の作品になるかもしれないっていう想いもあった

掛尾氏:工藤監督は京都造形芸術大学(現京都芸術大学)の卒業制作で「オーファンズ・ブルース」(2018)の脚本、監督をして、2018年のぴあフィルムフェスティバル(PFF)でグランプリを受賞したのですが、大学卒業後は東京にいるのですか?

工藤氏:そうですね。もう4年くらいになります。

掛尾氏:私が工藤さんのことを知ったのは、プログラム・ディレクターを務めている田辺・弁慶映画祭に、2018年に応募された時ですね。

工藤氏:ありがとうございます。でも落選してしまったんですよね。

掛尾氏:送られてきた作品、見たんですね。

工藤氏:ありがとうございます。

掛尾氏:弁慶映画祭は毎年11月に開催するのですが、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭、ぴあフィルムフェスティバルが先行して、弁慶映画祭は最後になってしまうのですね。

工藤氏:そうなんですか。

掛尾氏:そこで、監督たちは、複数の映画祭に応募するわけです。そのために、目ぼしい作品は先行する映画祭に招待されてしまいます。その結果、弁慶映画祭では、ある程度、先行する映画祭で招待されていても、ファイナルに選ぶことにしています。そして、弁慶映画祭の最終選考を決める直前にPFFのファイナリストの発表があります。2018年は、その中に「オーファンズ・ブルース」がありました。私や他の弁慶の選考委員は、「オーファンズ〜」を見て、素晴らしい作品で、これはPFFのグランプリの有力候補になるだろうと話し合いました。そこで、敢えて招待するか、見送るかの議論になって、申し訳ないのですが、見送ろうということになりました。

工藤氏:そうだったのですか。

掛尾氏:もうひとつは、PFFらしさって,我々が勝手に考えているのですが、それは、どっちかっと言うとアート系の作品が多いと。

工藤氏:そうかもしれないですね。色んな作風の映画がありますよね。

掛尾氏:我々は翌年に弁慶セレクションとして、テアトル新宿で上映することもあって、選考の時にエンターテイメント性の強いものを意識するのですが、「オーファンズ〜」はアート系でもありました。

工藤氏:今思うと、確かにだいぶアート寄りの作品ではあると思います。

観客を選ぶというか。でも、最終選考に残っていたということですね。

掛尾氏:もちろん。

工藤氏:ありがとうございます。

掛尾氏:今日は、作品については、既に多くのインタビューや批評も出ているので、もう今更感があり、また、フィルミネーションが日本映画を海外の配信会社に紹介するという目的で設立されたことから、工藤監督には、海外進出について聞いていきたいと思います。と、言いながら別の話しになりますが、映画好きの音楽プロデューサーと話した時に彼は「音楽とか小説と映画比べると、傑作が生まれる確率は映画が一番低い」と。最高の脚本に、最高の俳優に、最高の監督が組んでも、上手くいかない場合があると。

工藤氏:やっぱり、人が関わるから。

掛尾氏:そう、色々なバランスがあり、多くの人が関わるから、それぞれの主張があって最高の人材が集まっても上手くいかない場合があるし、またどこかに欠落があってもそれが逆にむしろ映画にはプラスになる場合もある。

工藤氏:どうなるか分からないのがありますよね。

掛尾氏:それだけ映画って、傑作が生まれる確率が低い中で、「オーファンズ〜」は、まだアマチュアが多いところで、それぞれのピースが上手く嵌って、尚且つ完璧感のあるような息苦しさは無く、さっき言ったどこかに欠落があることで、微妙なバランスを保ち、計算されたような感じのない本当に良くできた映画だと思いました。

工藤氏:ありがとうございます。嬉しいです、そんな風に言ってもらえると。

でも先日、「オーファンズ〜」を観て頂く機会があったんですけれど、一年ぶりくらいに私自身も改めて作品を見返すと、「観客にすごい不親切だなあ」と反省する部分もかなり多くて。

掛尾氏:そこが、良かったんだよね。あそこで説明過剰になると、見る側の想像力を狭めてしまう。だから、今、観客を選ぶ映画と言ったけど、観客を選ばない映画になってしまう。

工藤氏:なるほど。じゃあ、説明を削いだことはもしかしたら良かったのかもしれませんね。

掛尾氏:ここで、また寄り道になりますが、工藤監督の経歴を簡単に聞いてみたいと思います。高校2年の時に西加奈子さんの『さくら』を読んで映画を志したということですね。映画監督になる人って、かつては、子供のころから映画館に通いつめていたとかいう人が多かったのですが、最近は多様な環境から映画監督を目指す人が増えてきたとはいえ、高校2年で映画監督を目指すというのは遅い方じゃないですか。

工藤氏:そうですね。

掛尾氏:で、なんかその蓄積が少ないってことに対する不安とか、そういうことを感じたことはありますか。

工藤氏:もちろんあります。というか、映画を志した時から今もずっと焦りというか、まだまだ映画を観れていないという負い目は感じています。映画に目覚めた歳も遅かったし。そういう焦りや不安はずっとありますね。「この作品観てないの?」と言われることもたくさんありますし。

掛尾氏:最近の傾向は、日々の日常を送っている中で、何かやりたいなと思った時に、映画を作りたいということで、大学入ってから映画やる人とか、大学卒業して社会人になって、それから映画美学校やENBUゼミ行って映画を学んでからデビューするという人が、すごく増えてきましたよね。弁慶映画祭でも最近多いのは、特に女性ですが、大学に入ってから映画を始める人が多くいます。

工藤氏:そうなんですか。

掛尾氏:2019年の弁慶映画祭でファイナルに選出された「もぐら」の山浦未陽監督は、慶應義塾大学環境情報学部の学生だったのですが、早稲田大学の是枝裕和監督のゼミに潜り込んで作ったのがこの作品です。また、2021年に「浮かぶ」でファイナルに残った吉田奈津美監督も東京女子大に在学中に是枝ゼミで処女作を作り、卒業後に自主制作で「浮かぶ」を作りました。みなさん、中学からのコテコテのシネフィルというタイプではありません。

工藤氏:そうなんですね、是枝ゼミで。

掛尾氏:まあ、単位にはならないし、授業料も必要ないらしいですが、これは公にしてはまずい話しかもしれません。それから、だいぶ前、2011年の弁慶映画祭で「チョッキン堪忍袋」という作品でグランプリを受賞した天野千尋監督は大学を出て5年間OLをやりながらENBUゼミで映画を学んだという、レイト・スタートながら、2019年の東京国際映画祭、日本映画日本映画スプラッシュ部門に「ミセス・ノイズィ」が選出されました。

工藤氏:社会人経験を経てキャリアをスタートする方もいらっしゃるんですね。

掛尾氏:中学、高校とあまり映画に接してなかった、そういう人が増えてきたということはあるのではと思いますね。やはり映画というのは、日常の色んな観察力がある人が作れるものだと。数多く見ていて、映画に詳しくても、作れるものではない。技術は学べるけど、日常的な観察力やセンスは本人次第だから。ただ、同時に、蓄積を増やして行くことも重要ですが。センスがあれば、一本二本作れても、蓄積が少ないと、引用する映画的な記憶の埋蔵量が少ないと続かない。

工藤氏:そうですね。やはり私自身も、映画を観てインスピレーションを受けることが一番多いような気がします。当たり前ですけど、たくさん映画を観て絶対に損はないというか、多くの作品に触れれば触れるほど自分の創作の蓄積になると思います。

掛尾氏:ところで、「オーファンズ〜」は大学の卒業制作で撮ったってことなんですけど、結構大掛かりな作品ですよね。

工藤氏:そうですね。四国と福井と関西圏で撮ったんですけど。撮影前のロケハンも、四国は最低人数で船に乗って見に行って、福井や関西圏の場所はみんなと車で行ったりして。撮影しにいろんな場所をあちこち行きましたね。

掛尾氏:学生映画でそこまで大掛かりにやるの、そうそうないでしょう。

工藤氏:でも、前の年の先輩が撮影で二人で台湾に行っていて。その台湾パートは映画の中の一部なんですけど。その影響もあって、撮ろうと思えば海外でもどこでも行けるんだっていう思いはありました。

掛尾氏:それはつまり、企画してから、ロケハンやり、仕上げまで含めて、どのくらいの日数だったのですか。

工藤氏:大体1年ですかね。1年かかっていますね。

掛尾氏:実際の撮影日数はどれくらいかかりました。

工藤氏:実際は一ヶ月から一ヶ月半くらいですね。

掛尾氏:しかし、撮影期間が長くなれば製作費だって、かなりの金額になるんじゃないですか?

工藤氏:そうですね、100万いかないくらいですね。

掛尾氏:えっ、そんな低コストで撮れたんですか!

工藤氏:学生だったということもあり、それくらいの予算で撮れました。予算は助監督の子が管理してくれたんですけど、やりくりが本当に上手くて。

掛尾氏:1年半という周到な準備期間を経て、卒制作るにあたって、なんか目的はあったのですか。

工藤氏:この作品をPFFに出して賞を獲って、スカラシップで次回作を撮るっていうのは目標にしていたんですけど。「オーファンズ〜」が何かしらのきっかけにならなければ、自分は次の作品を撮ることは不可能だろうと思っていました。だからこそ、もし何にも引っ掛からなければ、この作品が自分の人生最後の作品になるかもしれないという想いもあったりして。その想いの方が強かったかな、最後かもしれないという。なので、本当に悔いが残らないようにっていうのは考えていたんですけど。でも、掲げていた目標通りになって本当に良かったなと思いますね。

掛尾氏:ちょうど、確か弁慶の最終セレクションの時に、この人はこの後いわゆるプロの監督として原作ものだとか、そういうものを器用にこなすタイプなのかどうかなっていうのは、作品を見て感じました。自分の想いをここまで注いで、この後どうなのかなっていうのはちょっと感じましたね。

工藤氏:ああ、本当ですか。すごい、やっぱり伝わっているんですね。

掛尾氏:伝わるという以上に、切実な想いがドーンと詰め込まれていたと感じました。僕はそういうことは重要だと思っていますが、今度はプロ監督としてのバランス感覚のようなものがあるのかなと。妙に器用であることはないなと思うのですが、まあなかなかアーティスティックなので。

工藤氏:そうですね、自分でも、今後どうなるか分からないですけど、いわゆる職業監督になるのは難しいんじゃないかというのは、自分自身には感じていますね。

これだけは絶対にやるって思ったのがスカラシップの「裸足で鳴らしてみせろ」だった

掛尾氏:計画通り、PFFのグランプリを受賞して、スカラシップを得て、「裸足で鳴らしてみせろ」という作品を監督しました。この前のPFF(2021年)で上映したんですよね。

工藤氏:はい、そうです。

掛尾氏:この作品はいつ頃企画したのですか。

工藤氏:2018年に受賞して、その後一番最初に企画を出したのはその年の冬ですね。でも、私の場合そこからストーリーが二転三転して、今の話の原型になったのは翌年の夏頃だったと思います。

掛尾氏:プロデューサーは誰がやるんですか。

工藤氏:天野さんという方が。

掛尾氏:天野真弓さんですね。

工藤氏:そうです。脚本は自分が書いてもいいし、誰か他の人が書いてもいいと最初は言われましたが、やっぱり自分で書きたいなと思ったので、自分で書きますと伝えました。

掛尾氏:ところで、今日の本題の日本映画の海外進出についてですが、「オーファンズ・ブルーズ」はPFFでグランプリ取った後、国内でもさまざまな映画祭で上映されましたが、海外での映画祭出品や上映もありました?

工藤氏:海外はスペインのフィルマドリッドという映画祭と、韓国のソウル国際女性映画祭の二つ、あとはニューヨークのジャパン・カッツに行きました。

掛尾氏:海外での上映に立ち会って、国内の反応と違いってありました?

工藤氏:そうですね、でもやっぱり国内と同じように、ちょっと分からなかった、どういうことだろうという様な反応はありましたね。でも、やっぱりその中でも分かってくれる人は分かってくれた。そこに国内外での差異はあまりないんだなというのは感じましたね。日本映画に対する海外での反応の違いは結構ありますか?

掛尾氏:作品によってですね。工藤さんの作品は、記憶を失っていく若い女性の彷徨を、説明的な描写を排除した抽象度の高いドラマでしたが、ある種、感性を共有できる人たちならグローバルに受け入れられるものだと思います。その点が、あまり差異がなかったということなのかと。一方、1980年代、1990年代の日本映画には、女性に対する暴力を描いた映画が多くありましたが、そういった作品には、その暴力に必然性があっても、映画祭での観客の反応はまったく受け入れられませんでした。これは、時代や文化の違いで、作品の理解とは違いますが。

工藤氏:そうなんですね!ソウルの国際女性映画祭で女優のキム・コッピさんが見て下さって、ちょっと話すタイミングがありました。コッピさんは「すごい良かったよ」と伝えてくれましたね。

掛尾氏:「息もできない」のキム・コッピさん、すごいですね。韓国の観客から、分かりづらいって言われたところはありましたか?

工藤氏:映画全体の時間についてだと思うのですが、人物たちが何をしている時間なのかわからないという感想はありました。

掛尾氏:何をしている時間?

工藤氏:例えば、映されているシーンの中で、主人公が今何をしている時間なのかわからないという・・・なんて言ったら良いのかな。

掛尾氏:主人公が記憶を失っていきますね。そこで、今も友人を探しているというのが分からないと。

工藤氏:おそらくそうですね。記憶を失っていくことの描写や、人を探す描写などはわかりづらかったかもしれません。特にペンションシーンでは、何が起こっている時間なのかということを汲み取りにくい瞬間があったり。また、シーンに含めた謎を謎のまま受け取られた方にとっては、作品自体がよくわからないものになってしまっていた気がします。

掛尾氏:そこはね難しいでしょうね。多分ね、だから、まあ記憶を失っていくっていうことは自分と世界との関係が消えていくっていうことなんだけど。私は、彼女が周囲の記憶を失うっていうより、周囲から自分が忘れ去られるという、逆に見えたんですね。だから同じことなんだけど、どっち側から見るかっていうことで。世界から自分が消えていくっていう風に私は見てたんですけど、違うんですかね。多分そういうのが分かりにくいのかなと思って。

工藤氏:あーなるほど。それは初めて言ってもらったご感想で、今仰って頂いて私自身すごい発見です。嬉しいですね。

掛尾氏:ところで、今後の展開についてですが、一緒に組んでやっているようなプロデューサーはいるのですか。また、お金のやりとりをするための、かたちだけでも自分の会社があるとか。

工藤氏:それは、これからになるのですかね。自分自身フリーランスなので、自分の会社なども特になく。

掛尾氏:工藤さんはとても将来が期待できると思うのですが、しかし、なかなか思い通りに行かない場合もあります。映画祭でも、さまざまな力学が作用して、作品力があっても映画祭に通らないこともあり、力のあるプロデューサーや配給会社と上手く組んで行くことも重要だと思いますね。

工藤氏:そうですね。今、2作目を作ったところなので、この作品を通して何か良い出会いがあれば嬉しいなとは思っています。

掛尾氏:「オーファンズ・ブルース」が PFFで受賞して、その後、プロデューサーから声がかかったりしませんでした?

工藤氏:ありましたね。いくつかお話を頂いたりもしたんですけど。それで、その時は自分自身がどういう作り手なのか、どういうスタイルでやっていくべきなのかということをわかっていなかったり、悩んだりしていたので、とにかく頂いたお話は全部挑戦してみようと思って、何本か並行して企画を練ったりしていたんですど・・・。でもやっぱりそうなると、自分の熱量が分散してしまうというか、一つの作品に対して100%の力を注げず、全部中途半端な作品になってしまうことに気がついて。結果的に、無しになってしまった企画や自分から辞退した企画もありました。

それでも、何がなんでも絶対にこれは撮りたいと思って全力を注いだのが、PFFスカラシップの「裸足で鳴らしてみせろ」でした。

掛尾氏:それは良かったよね。逆にね。

工藤氏:そうですね。やっぱり自分は一本集中型だなというのはすごく感じて。

掛尾氏:まぁ、集中型なんでしょうね。私が思うのは、いろいろな企画を提案されて、請負しごとというか、こなしていくっていう感じになると、ひとつひとつの作品が、工藤さんが今、言ったように中途半端になってしまう危険がある。工藤さんの場合、一作ごとにステップ・アップしていくべきで、今の段階で、もらった仕事は全部挑戦ということはやるべきではないと思います。なんか、弁慶映画祭の先行で、プロを目指す条件とは逆のことを言っているようですが。

工藤氏:そうなんですよね。自分自身、器用ではないので、色々やって結果として中途半端な作品になってしまうことだけは絶対にダメだなと。

掛尾氏:だから「オーファンズ〜」見たとき、そういうの感じたんです。この人は器用に映画を撮るのは難しいんだろうなって。これ、褒めているんです。

工藤氏:ありがとうございます。いやあ、生きづらいですね・・・。

掛尾氏:実際、2021年、私が期待していた若いふたりの女性監督が、大手プロダクションの作品ですが、疑問に思う企画で、上手くいきませんでした。ふたりとも、とても若く、年長者の中で、自分のやりたいことを押し通すにはキャリアが足りず、周りは彼女たちを育てようというよりは、話題作りに起用したようにも思います。

今の日本は、現場の環境は厳しいのですが、超低予算で作った映画も、劇場公開はできるので、すごい量産体制でもあるのですね。でも、超低予算の映画を作り続けるのは、とても消耗していくので、ちょっと立ち止って考えた方がいい時期と考えています。これも、弁慶映画祭で若い人たちに、才能の発掘とか言って映画作り応援していることと逆のことなんですが。

ところで、工藤さんにとって、映画の仕事に、不満とか、思うところはありますか。

工藤氏:なんだろうな。やはり、大きな作品は原作モノを前提とする企画が多いのかなと。オリジナルの作品が世に出にくいのではというのは感じていて。スカラシップは完全オリジナルで作らせてもらったんですけど。

つい最近、前信介さんというプロデューサーさんがTwitterでオリジナル企画を募集していて、それで同世代くらいの若手の監督が企画をたくさん応募していたんです。やはり作り手の中にはオリジナルをやりたい人がこれだけいるんだなと感じたというか。だから、そういう企画に対しての窓口を広げられていけたら、オリジナルに対してもっと盛り上げることが出来たらいいなと思います。

掛尾氏:前信介さんは、弁慶映画祭のファイナルに選出された甲斐博和監督の「イノセント15」をプロデュースした人ですね。まぁ、たしかに、今や、ほとんどの商業映画は複数の出資者で構成されていて、そこで、出資を募ったメンバー企業に合意を得るとき、オリジナル企画を説得するのは難しい。まず、各出資会社にオリジナル脚本を評価する体制ができていない。各会社は、またそこで、取締役会で出資を決済することになることもあり、そのとき、全取締役が脚本を読むわけがない。そこで、有名な原作の方が話しが早い、また、オリジナルの場合は、有名な監督または俳優が出ているといったことが条件となる。こうしたことから、熱心なプロデューサーが小規模な企画を、少数の話しの通じる出資会社とやる場合しか、オリジナル企画は成立しにくいということですね。

工藤氏:やっぱりヒットした原作があるから投資するっていう? プロデューサーからしてみると、オリジナル作品がヒットするかどうかは賭けみたいなところがあるんでしょうか。

掛尾氏:確かに難しいところはあるけど、逆に、新人監督の場合は、オリジナルの場合もけっこう多いんじゃないかな。昨年でもふくだももこ監督「おいしい家族」、HIKARI監督「37セカンズ」、渡部亮平監督「哀愁しんでれら」なんかがある。ということで、さっきも言いましたが、1作、1作を大切に作った方がいいと思います。

工藤氏:確かにそうですね。一つ一つをいかに丁寧に作っていくか。

掛尾氏:ただ、オリジナルでなければダメとは私は考えていません。いい原作を選ぶのも監督のセンスだと思います。オリジナルでやってきた河瀬直美監督は、ドリアン助川さんの原作「あん」を監督して、シネフィルではない、一般の映画ファンからも広く受け入れられました。

まあだから、くり返しになりますが、オリジナルがすべていいというわけではないし。ただ、東野圭吾の原作で映画作りますというのは、なんていうかヒット映画の大きなシステムの中の企画だけど、自分がやりたいことがあったときに、それにあった原作を見つけてくるのもひとつのセンスだと思う。

工藤氏:創作への蓄積として本を読むことも、映画を観ることと同時に積極的にやっていかなくてはいけないなというのは、私自身日々感じていることですね。

一つ掛尾さんに聞いても良いですか?

掛尾氏:えっ、あらたまって、何ですか。

工藤氏:今の日本の若手の監督に思うことってありますか。

掛尾氏:うーん、工藤さんは「オーファンズ」から時間をかけて次回作を作ったわけですよね。

工藤氏:3年ですね。

掛尾氏:さっき話したことの繰り返しですが、今の若い人たちに言いたいのは、数を作るより一本作ることに時間と力を注いだ方が良いっていうことと、非常に難しいことかもしれないのですが、ある種の自己プロデュースですかね、自分のどういう将来像を目指すかっていう。

工藤氏:なるほど。セルフプロデュース的なこと。

掛尾氏:プロデュースといっても、映画を作るんじゃなくて、自分自身をどうプロデュースしていくか。目先のやりたいことやるというより、3年後はこういう、さっき工藤さんが言ったように、卒制でPFFでグランプリを受賞して、スカラシップを取るんだっていう目標立てたように、次は「裸足で鳴らしてみせろ」でカンヌのある視点か監督週間に行って、河瀬監督のようなカメラ・ドールを獲るんだとか。そして、次はインディペンデント系では最高のバジェットの映画を作るんだとか。来るもの拒まずではなく、一本、一本を大切に取り組んでいく姿勢が大事だと思います。

でも、工藤監督は、その点は大丈夫見たいですね。

工藤氏:ありがとうございます。今後また映画制作のチャンスが巡ってきた際も大切に取り組んでいこうと思います。

掛尾氏:後は、信頼できるいい仲間と出会うことだと思います。

Latest columns

- Interview