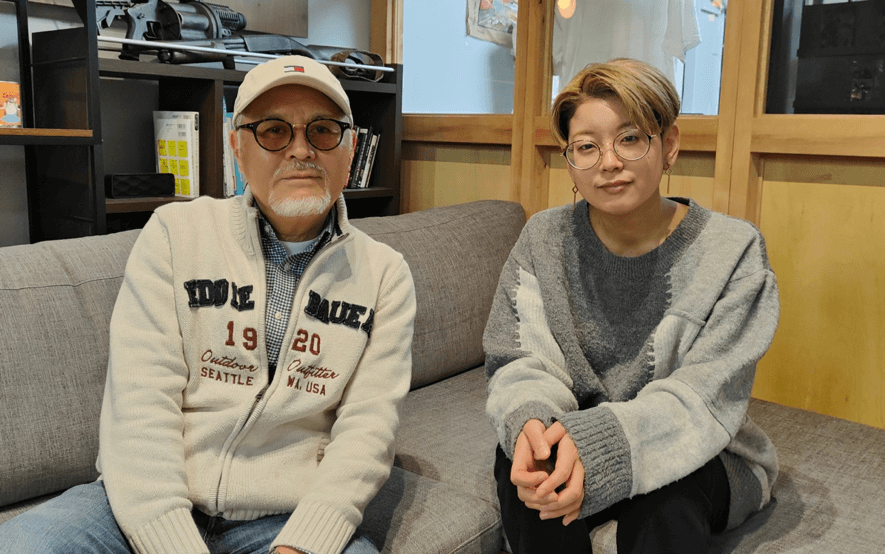

大阪アジアン映画祭・プログラムディレクター 暉峻創三氏 -

「日本映画の国際力について」

暉峻創三氏 プロフィール

映画評論家として、キネマ旬報、朝日新聞等に執筆。2002年に東京国際映画祭「アジアの風」部門の選定プロデューサーに任命される。そして2009年より大阪アジアン映画祭のプログラミング・ディレクターを務め本日に至る。

掛尾氏:フィルミネーションのゲスト・インタビュー、今回は大阪アジアン映画祭のプログラミング・ディレクターの暉峻創三さんにお越しいただき、日本映画の国際力についてお話しをお聞きしたいと思います。

暉峻氏:よろしくお願いします

掛尾氏:まず、大阪アジアン映画祭の歴史と目的について説明して頂きたいと思います。

暉峻氏:自分自身は実は第一回からやっている人間ではありませんで、第4回からですかね、関わったのは。その時からプログラミング・ディレクターとして関わっています。もちろん、私が呼ばれた1番の理由と言いますと、日本以外のアジアの映画を日本に紹介するというのが、映画祭自体も1番の目的にしていて、自分自身もそういう役割で呼ばれたと思うんですけど。ただ、そうではあったんですけど、自分自身がそこでやる中で、だんだんアジア映画と日本映画とに区別してカテゴリー分けするみたいなことをしたくないなと思い始め、実際の製作の状況をみても、積極的にアジアと日本とで合作しようと考えている人とかも出てきている感じもあったんで、単に日本以外のアジア映画を日本に持ってきて紹介するだけの映画祭にはしたくないなと思ったんですね。初期の頃は確かにアジア映画を日本に紹介するということでもっぱら知られている映画祭だったと思うんですけど、最近は割と日本映画を海外に向けて紹介するっていうことでも、そこそこ注目を頂くようになってきていて、結構海外の映画祭の人がこのアジアン映画祭のラインナップを毎年注目していて、人によっては直接見にきてくれる人もいますし、流石に見にまでは来れない人もメールで問い合わせしてきてくれたりとか、日本映画をアジアを中心にした海外に紹介するという機能もになってきている映画祭だと言えるかと思います。

掛尾氏:なるほど。4回目からっていうのは何年くらいからですか?

暉峻氏:何年ですかね。2008年、2009年。2021年で今年の3月が第16回なんですね。最初の3回までは、自分は関わっていなくて。第3回と第4回の間だけ、ちょっと間が空いているんですよ、1年半くらい。

ただアジア映画の紹介に関しても自分が関わってから大きく変えたことで言うと、それまでは多くは東京の配給会社からアジア映画を借りてきたり、東京国際映画祭で上映されたアジア映画を上映するとか、要するにジャパンプレミアでもないアジア映画の上映が中心だったんですけど、ここが自分が呼ばれた1番の理由だと思うんですけど、アジアから直接作品を持って来るってことですね。そう言うものも第4回以降から増えてきています。

掛尾氏:暉峻さんとは、釜山や香港の映画祭で毎年顔を合わせていました。アジアの映画祭に参加していると分かるのですが、中国なんかは、暉峻さんが大阪アジアに関わった2008年、2009年くらいから、映画産業の規模が急拡大して、インディーズも変わりましたね。

暉峻氏:ええ、すごく状況変わりましたね。もちろん大資本によるバリバリの商業映画もありますが、一方で、大資本でもインディーのような作りの映画にも関わっていたりするというのが最近増えてきていて、そこが一番大きく感じる変化ですかね。中国でも配信のシェアが大きくなり、企画としての商業性はそれほど無い映画でも、中国では結構商業的なお金が入って作れる状況にあるんじゃないかと今感じますけどね。

掛尾氏:韓国も、いまメジャーとインディペンデント映画の棲み分けがあって、KOFICの統計を見ると、公開にも2種類あって、いわゆる配信のための形式公開、昔の日本のDVD出すために1週間くらいの公開する、そういう映画があります。

暉峻氏:なるほどね。韓国はインディーズ系の小さな映画を上映した映画館には補助金が出たりとか、そういうのがあるんですよね。

掛尾氏:そうですね。ずいぶん前のことですが、CJエンターテインメントがやっているCGV 、TOHOシネマズみたいなシネコンですが、そのネットワークの中の20サイトの1スクリーンで上映していました。KOFICの支援で。

ちょっと余談ですが、僕が大阪アジアンで記憶に残っていることは、2011年の、確かオープニングの日だったと思うんですけが、東日本大震災、3.11だったんだですよね。

暉峻氏:あーそうですね、あれオープニングの日じゃないんですけど。

掛尾氏:えっ、夜、オープニングパーティをやっていました。

暉峻氏:あれはオープニングパーティじゃなくて、ウェルカムパーティです。いや、今から考えると、あれだけの地震が起きても、よくウェルカムパーティもやって、その後、映画祭もすべて続行したなと思いますね。

掛尾氏:ちょうど、私は午後からシンポジウムに参加していて、会場はかなり堅牢な建物でしたが、すごく揺れました。携帯で調べても、それほどの情報はなかったので、そのままシンポジウム続行して。夜に桃井かおりさんが主演した「雨夜 香港コンフィデンシャル」の上映があって、その後、劇場から移動してパーティー会場に行きました。そこで、桃井さんや、行定勲監督たちが、ロビーにあったテレビだったと思いますが、津波の映像が流れていて、たいへんな事になったと。

暉峻氏:最終日のクロージングの日は、もう地震から数日は過ぎていたのですが、受賞者の人はみんな心から喜びを表現するみたいなことができなくて、みんなすごく遠慮がちに、ちょっとだけ喜ばせてくださいみたいな受賞のスピーチをしていたのを覚えていますね。

それが2011年だとすると、そのころは大阪アジアンも、まだ日本映画を海外に紹介することに、それほど力点は入れてなかった頃ですね。まあ大きな変化としてはインディフォーラムというのを作りまして、これはインディーズ系の作品を集めた部門になるんですけど、そこに、その後ニューヨークに拠点があるジャパンソサイエティっていう、大昔からある日本とアメリカの文化交流を積極的に進めてきた団体があるんですけど、そこから一緒に何かやりたいっていうお話をいただきまして、ジャパンソサイエティはニューヨークでJAPAN CUTSっていう日本映画を紹介する映画祭を毎年開催しているんですけど、インディーフォーラムの作品を見て、自分たちにとっての最優秀作に賞を出すっていうようなことをしてくれるようになって、これは直接的な効果として大きかったんですよね。こちらでインディーフォーラムという部門に入れる作品は、ほんとにまだ海外では知名度が確立した監督ではない、これから海外に出て行くタイプの監督が多いので、有効に機能して海外の窓口に今なっていると思います。

掛尾氏:前々回、このインタビューに出てもらった松上元太監督の「JKエレジー」はJAPAN CUTSで上映されたと聞いています。

暉峻氏:いつも面白いなと思うのは、これは、ちょっと内輪の話になるんですが、大阪アジアンの内部で、主に日本人が予備選考しているんですね。そこでの作品の受け取り方と、海外の人の受け取り方って、結構違うことが多くて、そういう意味でも海外の人にも評価してもらうっていうのはやっている側にも面白いですね。

掛尾氏:そこが、いちばん重要なところだと思うんです。日本人の評価とちょっと違うところがあるというところに。実は先ほど出た「JKエレジー」は最近のインディー映画の中でいちばん海外の配信サイトから引き合いが多い映画なんですね。

暉峻氏:「JKエレジー」はJAPAN CUTSでもすごい評価高かったみたいですね。

掛尾氏:「JKエレジー」はクラッシュフィルムと言われている、女子高生が、空き缶や風船を踏み潰すような、一種のフェティな部分が受けたのか、日本の格差社会の中の底辺の女高生の今日性みたいなのが受けたのか、その両方があると思うんですけど。先進国でお金がありそうな日本でも映画で描かれたような貧しい女高生がいるというのも新鮮だったそうです。

暉峻氏:多分、どっちの角度からも、複数の角度から見て、すべてに対してフックのある映画になっているという、そこがあの映画の強さかなと思いますけどね。単にB級映画的なノリだけの映画でもないし、一方で完全にクソ真面目に格差社会とかを描いたっていうノリでもないし、複数的な視点から楽しめる作品、そこが大きいのかなって思います。

掛尾氏:ところで、私がプログラム・ディレクターを務める田辺・弁慶映画祭の作品選考が8月下旬なんですね。今年はゆうばり国際ファンタスティック映画祭の上映作品の発表が7月末、SKIPシティDシネマ映画祭、PFFと続きます。それぞれ微妙にカラーは異なりますが、毎年ファイナルに選ばれる作品は重なります。特に田辺・弁慶は最後なので、有力作品は先行する映画祭でもコンペに選出されていることが多く、どうしてもやりたい作品は重なっても選出します。その点、時期的に離れている大阪アジアンはどうしてますか。

暉峻氏:そうですね。被らないようにしているというか。募集するときに、提示している条件があってそれはコンペティション部門で検討するには大阪アジアン映画祭前にどっかで上映している映画はそれだけでもうアウトっていう、完全に書類オチになります、というのはまずはっきりしています。インディーフォーラムの方はそこまでは厳密にはその規則は適用してないんですけど。でも基本的にはここのところずっともう日本映画の場合はやっぱワールドプレミアかジャパンプレミアになるっていうことを、優先順位を高くしてセレクションしているっていうのは、応募者の側で映画祭についてちゃんと勉強している人であれば誰でも気がつく形でやっているので、そんなに他の映画祭との調整みたいなのは必要ないですね。ただ、もともとゆうばりファンタは2月ころに開催していましたよね。大阪アジアンの直前に夕張だったので、調整しなきゃいけないこともまあありましたが、カラーが違う映画祭なんでね。大阪と夕張、両方に応募している日本映画って滅多にないですね。夏に移ってきたのはこの2年ほど前から。

田邊・弁慶はジャパンプレミアじゃないとだめみたいなことは優先せずに?

掛尾氏:それはないですね。今言ったようにゆうばりファンタ、SKIP、PFFが先行して、最後に出て行くのでかなり不利なんですよね。また、応募者の立場からは、どこかに残ればと、すべてに応募する人も多いですから。

しかし、田辺・弁慶映画祭の意図は、いわゆる自主映画として完結するのではなくて、将来プロの映画監督を目指すという意思を持った監督を選ぼうということです。映画祭の期間中には、中野量太監督とか、我々やゲスト審査員が、商業デビューするためのアドヴァイス時間を設けています。また、映画祭で何らかの賞を受賞した作品は、翌年、テアトル新宿で、“弁慶セレクション”として商業公開します。ですから、映画祭が終わっても、それで終わりではなく、翌年の劇場公開まで、ポスター、チラシ、予告編の制作、前売り券の販売、宣伝活動などもケアします。その後の配給、配信、資金調達の方法などの相談にも乗ります。

PFFにもスカラシップがあって、製作を支援し、大きな実績を残していますが、我々も、これからは製作にも支援していきたいと考えています。

暉峻氏:映画祭そのものにテアトルが協賛してるんですか。

掛尾氏:まあ、そうですね。

暉峻氏:弁慶映画祭は、僕は外から見ているのですが、やっぱり東京の、テアトル新宿という映画館、そうそうインディーズ系の人にとって上映できない映画館じゃないですか、そこで上映できるって素晴らしい仕組みだなと思いますけどね。

掛尾氏:ただ、田辺・弁慶はいまだに小規模な映画祭で、賞金は他の映画祭に比べるとささやかなもので、よく応募してくれるなと、ありがたく思っています。ただ、地元・田辺の事務局はじめ市民の方々の“おもてなし”はとても熱くて、出品者だけでなく、県外からの観客も満足していただいています。まあ、どこもそうだと思いますが。

暉峻氏:大阪アジアンも、ほとんど賞金で応募者を引っ張って来れない映画祭ですね。コンペ部門のグランプリは、賞金はありますが、それでも確か50万円くらいなんで、コンペに関しては賞金を狙って応募してくる人はそんなにいないんじゃないですか。ある意味コンペの場合、それぞれの国で一応商業映画監督としてもう足場を固めている監督が多いってのもあるかもしれない。

掛尾氏:基本的にインディーフォーラムとコンペで言うと、コンペはメジャー作品が多いですよね。

暉峻氏:結果的にはそう。別にそう決めているわけではないんですけど、大阪アジアンの場合の特徴的なこととして、例えばコンペ部門の作品といっても、決して、いわゆるアート系の映画ばっかりになるような映画祭にはしないようにしているんですよ。例えばバリバリのメジャーな会社が作った商業映画であっても、それも十分に芸術になっていると思うんですよね。なので、コンペにそれぞれの国の超メジャー会社が作ったメインストリームの映画も入っ来ますが、別にインディペンデント映画を排除するっていう方針は全くないんですけど、結果的にはインディペンデント映画には狭き門になっていますよね。ただ、例えば今年だと日本映画で入った1本は、横浜聡子監督の「いとみち」。あれはワールドプレミアで上映できたし、もちろん横浜監督作品ということもあって、入選したんですけど、その前の年だとインド人の監督のアンシュル・チョウハンっていう、日本に住んでいるんですけど、彼が作った「コントラ」という映画が入選して、これはもうほんとに映画自体はすごく大きく見えるんですけどインディーな作りでしたね。

掛尾氏:そこで、今日の本題なんですけど、インディーフォーラムのレベルについてですね、日本と海外のインディー作品が混在しているのですが、その違いなどについて、どう考えますか。

暉峻氏:そうですね。内容に関しての違いはちょっと置いといて、世界中から応募を受け付ける立場の人間から言うと、日本のインディーズ系の監督って、映画を作って完成させるところまでは多分それなりのしっかりとしたプランがあると思うんですけど、そこから先のプランていうのは、どのくらい作る時点で持っているのかなと、ちょっと疑問に思うと言いますか、十分なプランニングが足りてないんじゃないかなと感じるんですよ。とりあえず作っちゃったけど、さぁどうしようみたいな感じになっている人が結構多いと。

例えば、映画祭に対する理解についても、アジアのインディーズ系の監督に比べると不十分なんですよね。それぞれの映画祭がどういうルールを持っているのか、どういう傾向の作品を取り上げる映画祭なのかとか、そういうことを深く考えないで、とにかく手当たり次第応募するみたいな傾向ですね。

それがさっき話しに出た映画祭同士の被りにも繋がっちゃてるんだと思うんですけど。

やはり作るときは、こういう映画を作るのなら、最初にまずワールドプレミアをするのはこの映画祭を優先する、この時期の映画祭に応募して、その後そこでもし受賞したら、こういう時期に日本で劇場公開しようとか、ある程度プランを作った方が良いし、作る以前に、映画祭に対する勉強をもうちょっとしたほうが良いなと思いますね。

掛尾氏:それは重要なことなんですけど、違う言い方をすると、今デジタルになって映画が非常に作りやすくなったことも関係すると思います。アルバイトして、それこそ30万円とか50万円くらい貯めて、インディーの監督や、映画学科の学生たちは30分くらいのショート・フィルムを作ったりします。そして、その作品が、あわよくば東京のミニシアターで、レイトショー上映されることも珍しくない。そういう状況があるので、暉峻さんがいうようなプランニングしなくてもまず作っちゃうっていうことなのかと思います。海外のインディー監督と日本のインディー監督が、1本の作品に注ぎ込む時間、労力が違いますね。すべてではありませんが、日本のインディー監督は多作で、毎年、応募する人もいます。暉峻さんの言う、プランニングをすると言うことは、プロの監督としての意識だと思うのですが、日本のインディーの監督の多くは、そこまでの意識を持っていない。

暉峻氏:そうですね。デジタル化は作るのも簡単になったし、ある意味YouTubeとかを使って世界に配信みたいな自己満足を感じられる時代にはなっちゃってますね。

掛尾氏:例えば企画はとても良くて、脚本を作り込めばもっとよくなるのに、そこまでねり込まないところで作ってしまう。韓国のキム・ボラ監督の「ハチドリ」は脚本から撮影まで6、7年かけてやるわけですよね。やはり、プランニングも含めてなんですけど、この一作でどうやって商業デビューのワンステップにするのかっていう、足掛かりにする覚悟で作るのかと、とりあえず、ちょっと作ってみようっていう、それの繰り返しで小さい映画を三本も四本も作っている監督が結構いると思います。

暉峻氏:そうですね。ある意味よくも悪くも気軽に映画を作れちゃう時代っていうのは感じますよね。弁慶は審査料はとっているのですか。

掛尾氏:一応とっています。1作品1000円ですけどね。

暉峻氏:ゆうばりファンタも審査料とっていますが、大阪アジアン映画祭の場合、敢えて審査料はとらないんですよ。無料で作品は受け付けるんです。ただし、上映に選ばれた際は、絶対に英語字幕付きの上映素材を用意しないといけないっていうことにしています。英語字幕って別に映画にとって本質的なことではないんですけど、でも英語字幕の用意をちゃんとしているのかっていうのは、ある種その映画の作り手が、その映画を世界にちゃんと見せる気でいるのかという意欲を、こっちから判断できる重要なポイントになっています。世界に見せるってことを考えている人は英語字幕もちゃんと用意してるんですよね。

掛尾氏:応募するときは字幕なしでもいいんですか。

暉峻氏:そうですね。ただ、最近は字幕入れてくる人が日本映画でも多いですけどね。

掛尾氏:長さは制限もないのですよね。

暉峻氏:長さの制限も何もないですね。コンペ部門は60分超、60分より長くないといけないんですけど、インディーフォーラムは長編も短編も区別せずにやっていて、短編部門というのはありません。

掛尾氏:先ほど、内容は置いておいてと言うことでしたが、今度は、その内容について、日本のインディーの監督たちと海外のインディーの監督たちの作るものの違いみたいなのってありますか。

暉峻氏:さっきの話しと被る部分が多いとて思うんですけど、まず当然、海外のインディーズの作品で大阪アジアンに応募してくる監督たちは、それぞれの国で、その国だけで終わるのではく、海外に見せようという意欲が高い人たちなんですね。もちろん応募時点から英語字幕はつけてきていますし。それ以前のところで、ままず製作背景とかを知らなければ、これがインディーズ映画なのか、商業映画なのか明確に区別し難い映画が日本映画より多い気がしますね。日本映画だとはっきりこれはインディーズ映画だとわかる映画がいっぱいあるんですけど。

掛尾氏:私も、田辺・弁慶の初期、2回目までは海外作品も選考に入れていたのですが、海外の選考を経て選ばれたものなので、ある意味、既に予選を勝ち抜いている作品で、レベル高いんですね。また、ほとんど全ての作品に、プロデューサーがいて、普通の映画製作の体制、つまり一般の商業映画ですが、そのような体制のもとに作られている。インディーという言葉でくくってしまうと同じですが、インディペンデント映画と自主映画、個人映画の違いがあると思います。

暉峻氏:そうですよね。これは制度面の違いもあって、海外の場合、インディーズ映画も制作補助金って入ったりしてるじゃないですか。日本はそれがなかなかないですよね。

掛尾氏:映画の助成金は、日本だと芸術文化振興基金がありますが、あの助成金を受けるのは、先ほど話しに出た横浜聡子監督のように、既にミニシアターなどで実績のある監督になるのですが、映画祭に応募してくる監督たちは、その前の段階にある人たちが多いですね。逆に、日本から海外の映画祭に出品される作品は、日本国内で選ばれたものが出て行くので、これは、ある部分、仕方ない面もありますね。

暉峻氏:そうですね。それと、周囲も本人も、インディーズ映画自体を、監督が将来商業映画界でやっていくための練習台のように考えているように感じます。インディー系の違いが大きく感じる例をあげると、日本の近隣のところだと、フィリピンなんですよ。フィリピンのインディーズ映画って俳優たちの意識も違っていて、日本だと、商業映画界での売れっ子、芸能界のいわゆるビッグスターがインディーズ映画に出るってことは基本的にはないわけですけど、フィリピンだとトップ級の俳優がインディーズ系の作品にも出るんですよ。向こうの人に聞いたら、フィリピンではある時期からインディーズ系の映画も盛り上がってきて、映画ファンの間で、インディーズ系の映画に関わるってことはかっこいいことというイメージも出てきているらしいんですよ。トップクラスの俳優も関わりたがるっていう。

掛尾氏:それは、黒沢清監督の「CURE」(1997)、青山真治監督の「EUREKA(ユリイカ)」(2001)に役所広司が、黒沢清の「アカルイミライ」(2003)にはオダギリジョーが出演していたというようなことですか。

暉峻氏:そうですね。あの頃の黒沢清はインディーズ映画というよりも・・・

掛尾氏:日本で、大手とインディペンデントと分ければインディーですが、自主映画ではない。

暉峻氏:役所広司とかオダギリジョーはある種、作家性の豊なものとか尖ったものに関しては、多少ギャラは度外視しても関わりたいという意志が強いという人だと思うんですけど、フィリピンの場合だと、なんていうんですか、日本で例えると、ちょっと大袈裟ですけど、例えば吉永小百合やSMAPの誰かがインディーズ映画に出たとか、そのくらいまでの例えを出せるくらいなんですね。

掛尾氏:それは、インディー映画に対する考え方の違いなのでしょうね。つまり、インディーでも普通の映画として捉えている。私がプロデューサーとして関わった韓国とフィリピンの合作映画「サンシャイン・ファミリー」は、日本映画「ひき逃げファミリー」(1992/水谷俊之監督)をリメイクしたもので、2019年の大阪アジアンでも上映されましたが、ロウバジェット映画にも関わらず、フィリピンの人気スターが出演していました。

私は、才能は国によって隔たりはないと思うんですけど、もったいないなと思うのは、さっき言ったように、前述した黒沢清監督たちの前の段階にある、自主映画の監督たちなのですが、出来る範囲の中で作っている(本人たちは真剣だと思いますが)ようにも感じます。日本の自主映画の環境の問題もあると思いますが、もっと大きな資金を集め、俳優もスタッフも、プロのレベルで臨むことも考えたらと思います。多くのインディー監督は、超低予算ですが多作なんですね。それだと、同じことの切り返しのように見えるんです。確かに気心知れた仲間と苦労して作り上げる楽しさ、美しさはわかりますが、先ほどから暉峻さんが言う、海外のインディーズのプロ意識とは階層が異なっている。

暉峻氏:これはインディーズの監督たちのせいでは全くないんだけど、例えば、今、多くの国際映画祭には企画マーケットが用意されていて、そういうところに積極的に参加して、英語で企画書を作って、海外のプロデューサーにプレゼンして、いろんな国からちょっとずつお金を集めて、割と立派な規模な作品にしていくっていう仕組みが結構出てきているわけじゃないですか。この辺なんかも日本はやっぱり最初の英語力っていうところで挫折していて、なかなかそういうところへの積極的な参加が見られないですよね。

掛尾氏:香港フィルマートマートのHAF「Hong Kong - Asia Film Financing Forum」や、プサン国際映画祭の「Asian Project Market(APM)」などですね。確か「東京ソナタ」(2007)で黒沢清監督がHAFに参加していました。若い映画人で参加している人もいるのですが、毎年、同じ顔ぶれで、どうしても海外対応になると人材が限られてしまう。

暉峻氏:そうですね。僕も一時期、セレクションの方を、委員というのかアドバイザーみたいな感じでやっていたんですけど、本当、日本からの応募って少ないんですよ。結局、英語で企画書を提出したり、英語でやりとりしたり、そこだけでまずバリアになっちゃっているんだと思うんですけど。

掛尾氏:私は、塚本晋也監督がサンダンス映画祭で「東京フィスト」(1995)を上映するとき、一緒に行ったことがあります。塚本監督は、サンダンス(1月中下旬)の後、オランダのロッテルダム映画祭(1月末)、ドイツのベルリン映画祭(2月上旬)、そしてアメリカ・ロサンゼルスのA F M(2月下旬)と3人くらいのスタッフと40日間くらいかけて回って、映画の上映とセールスをしたのですね。海外に出るという意欲が強かったですね。

暉峻氏:意識の持ちようの問題っていうのがあるでしょうね。日本のインディーズの監督は、英語ができるようになると世界が開けるという意識を持ってなくて、日本の中だけで考えてれば良いと、それ以上の外側のことを思っていないってことが問題としてあるかもしれないです。

掛尾氏:もうひとつは留学する人が少ないんですよね。また、留学から帰ってきても、学んだことが日本の映画界で、あまり役立たない環境がある。映画会社の国際部やセールスなどでは活躍している人がいますが、製作現場では少ないですね。韓国や中国では、監督、プロデューサーで留学した人が多くいますね。

暉峻氏:確かに、それはありますね。

掛尾氏:昨年「37セカンズ」を監督したHIKARIさんはUSC(南カリフォルニア大学)ですね。素晴らしい作品だったのですが、日本の映画界とは馴染めない感じなんでしょうか。

暉峻氏:次もハリウッドなんでしたっけ。そういう風になってくると日本映画界が先ぼそりしていっちゃう気がしますよね。海外でやってける能力をつけた人たちは、日本映画界の外で仕事をするっていう。

掛尾氏:特殊メイクとか美術とか、そういう個人技を持った人たちは海外に出て行く人が多いんですけど、監督やプロデュースで海外に展開させていく人が少ないですね。

インディーの意識の話しに戻ると、韓国の映画産業は、インディーとメジャーのあいだで人材の交流が活発にあるのですが、日本の映画産業は、インディーとメジャーがパラレルに存在して、平行に走って、あまり人材の交流がありません。インディーの監督たちも、メジャーで大作を手がけるより、小規模でも自分のやりたい作品にこだわるようで。

暉峻氏:そうですね、インディーの立場で作るので良いっていう人もいる感じですね。

掛尾氏:石井裕也監督も「バンクーバーの朝日」(2014)はメジャーでやったけど、その後はインディペンデントですね。是枝裕和監督だって「海街diary」(2006)以外は、大型映画ですがインディペンデントです。その他、沖田修一監督とか、じゅうぶんにエンターテインメントも撮れる監督もメジャーではやらないというか、メジャーが声をかけないのか。メジャー側が提案する企画に興味を示さないのか、制作のプロセスに問題があるのか。メジャー側に問題があるとしても、インディー側にも、メジャー志向が弱いということが、冒頭で暉峻さんが言った、映画祭に対する考え方が消極的だということに繋がるではないかと思います。

暉峻氏:石井裕也監督の「アジアの天使」は大阪アジアンのクロージングで、アジア圏との合作とかにすごい関心を示しているようで、日本映画界に対する考え方を聞きたいところですね。

掛尾氏:フィルミネーションは、日本映画を海外の配信会社に紹介するプラットフォームを運営している会社ですが、こうしたことを通して、日本の映画人の海外進出を応援、後押ししようと考えています。そこで、若い人たちが、海外に出る意欲は弱いというのは、何とかしなければと思います。繰り返しますが、日本の若い映画人の才能は、海外の監督たちに比べて、まったく遜色無いと思いますので、いろいろな映画祭を通じて、積極的に海外を目指して欲しいですね。

Latest columns

- Interview