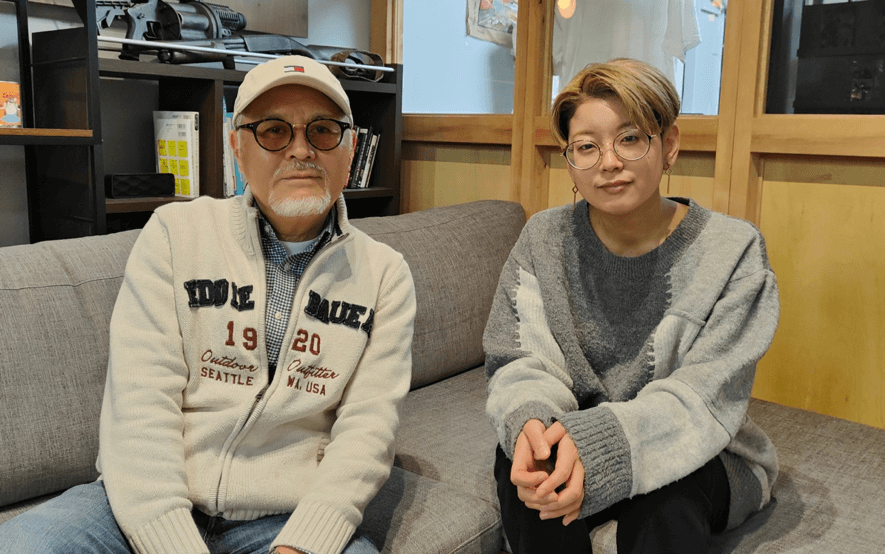

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭・プログラムディレクター

塩田時敏氏 インタビュー

塩田時敏 プロフィール

1956年1月1日 札幌生まれ。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭プログラミング・ディレクター。白夜書房の編集者から映画評論家に。著書に『こんなに楽しく面白い世界のファンタスティック映画祭』(近代映画社・SCREEN新書)、『韓国映画 この容赦なき人生 〜骨太コリアンムービー熱狂読本〜』(鉄人社)他。

掛尾氏:フィルミネーションのインタビュー・シリーズですが、今までは、2017年のゆうばりファンタで「トータスの旅」でグランプリを受賞した永山正史監督、2018年田辺・弁慶映画祭コンペ作品「羊と蜜柑と日曜日」の竹中貞人監督、「JKエレジー」の松上元太監督、フィルミネーションで海外から引き合いのあった監督の方々から話しを聞いてきましたが、今日は、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭のプログラミング・ディレクター、塩田時敏さんをお招きして、日本と海外(特にアジア)の若い監督たちの映画や意識の違いについてお話しを聞かせていただきたいと思います。

と、かしこまりましたが、塩田さんとは、ほぼ40年の付き合い、プサンやチョンジュの映画祭では毎年、明け方まで飲み歩いていたので、雑談になってしまうかもしれません。

まずは、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭の歴史からお話しください。

塩田氏:1990年2月に第1回が開催されました。当時はゆうばり国際冒険・ファンタスティック映画祭と、冒険までついていたんですけど。そのころから比べれば、もう映画祭自体が様変わりしていることは間違い無いですよね。映画祭の発端は、当時の竹下政権がふるさと創生事業という政策で、全国の市町村に1億円を交付し、この使い道について国は関与しないということから、当時の中田鉄治という映画大好き市長が映画祭を始めようとなった。夕張市には夕張市営の映画館までありましたから。かつての夕張は炭鉱で栄えていましたが、その後は閉山が続き、そのころの夕張は寂れ果てていました。そこで、フランスで毎年1月の雪の中で開催されるアボリアッツ国際ファンタスティック映画祭というのはあるということで、夕張も雪の町だからと、同じファンタスティック映画祭を始めることになった。その1億円を投入して、派手な映画祭でした。1回目の審査委員長はハリウッドスターのジョン・ボイトで、まだ幼い少女だったアンジェリーナ・ジョリーを連れてきました。また、モンティ・パイソンのグループが作った映画「エリック・ザ・バイキング」の船をスキー場に作ったり、まぁとにかく派手なことをやってたんですよ。

掛尾氏:僕はジョン・ボイトと一緒に写真を撮りました。確かに派手で、札幌の千歳空港から夕張に向かう特別列車が仕立てられて、乗客はすべて映画祭に参加する人たち。宿泊施設が足りなくて、私はどこかの会社の社員寮のようなところに泊まりました。夕張で暮らす方々は、高齢者が多く、映画のことなんか分からないようでしたが、路上のあちこちで暖かい豚汁を出してくれて、とにかく映画祭を成功させようという市民の熱気が感じられました。

塩田氏:その後も、勝新太郎、デニス ホッパー、ミレーヌ・ドモンジョ、ロバート・ワイズ、ロジェ・ヴァディム、アンナ・カリーナ、大林宣彦など、凄い顔ぶれが参加していました。確かにあの頃の映画祭はほんと凄かったですね。そんなことやっているんで、その映画祭の方針が施政方針と重なって市の財政がひどいことになって街自体が潰れるんだけども、町おこしのためにやった映画祭が街を潰したという笑える結果になったんですけども。

映画祭にはメインのヤング・ファンタスティック・グランプリ部門、ファンタスティックオフシアター・コンペティション部門がありました。最初は、8ミリとか16ミリが中心のころで、仲間内でやってるような作品で、劇場なんかにかけるなんて夢の夢の頃の話でだからこそ、オフシアターっていう名前でコンペティションやっていたんですよ。

何年ころかな、2000年のちょっと前かな。小松沢(陽一)さんの机の上にビデオテープが一個投げられてて、「これヤングコンペでやらないんですか」って言ったら、「うん、レベルがちょっと違うから」と。僕は、オッ、タイトル面白いじゃないかって見たら、それが「どんてん生活」(1999)っていう山下 敦弘作品、これが傑作じゃないですか。でこれはやらないのは勿体無いだろということで、こういう作品をノミネートすることが本来のオフシアターのあり方だなということで、ちょっとその辺から路線が変わってきましたね。

まぁ確かにそのヤングコンペには、欧米の商業映画デビューの作品と大阪芸大卒業制作と出品されるので、レベルやスケールは違いますからね。だからヤングコンペで弾かれるのはしょうがないんですけどね。でもそれを見つけたことによってゆうばりファンタの一つの方向性が見えてきたかな、と。

で、前の年の1999年が確かね村上賢司の「夏に生れる」っていう作品がオフシアターのグランプリ。これがイメージフォーラムで劇場公開されたんですよ。オフシアター作品が劇場公開される多分いちばん最初だと思うんですけど。それ以降だんだん劇場公開できるような力をつけた作品が出てきた。と同時にフィルムからデジタルに変わるころで、日本の自主映画も様変わりしてきた。映画の上映もデジタルにどんどんどんどん変わってきた。それが結局今に繋がるんですけど、ある意味、いわゆる功罪の罪でもあるんですけが、なんでも劇場でかけられるようになったんで、こんなのかけなくてもいいよと思う作品まで劇場公開されるようになった。そうゆうのも増えていって、悪い面もあるんですけど、でもそういうのががいっぱいある中でこそ、出てきた新しい才能が間違いなくあるんですよ。

掛尾氏:あの今、名前の出て来た小松沢さん、若い人は知らないと思いますが、そもそも夕張ファンタの前身である東京国際ファンタスティック映画祭のプロデューサーですね。映画祭にオープニング、クロージングのスピーチで感極まって泣き出すことで有名になりました。

ところで、今の塩田さんの話しからも分かるように、ゆうばりファンタはエンタテインメント、娯楽性を志向していますね。

日本の自主映画はどっちかっというとアート系の作家の出口だったのが、今の功罪じゃないんだけど、ゆうばりは、ファンタということ今までの自主映画とは違う映画がピックアップされる傾向、それが一つの特徴だと思うんですね。その辺が、先行してスタートしていたPFF(ぴあフィルムフェスティバル)と違う。

塩田氏:1990年にオフシアターを始めた頃から、当然PFFは先輩であったんで、PFFに負けるなと。PFFも、今にして思えば塚本晋也を産んでるし、決してそんなにアートばっかりじゃなかったんだけど、いつの間にか辛気臭い青春映画が中心になって、一方ゆうばりは、そーいうところからは一線を画して、しかも我々はファンタスティック映画祭と名乗っているんだから、ある意味バカにされるような作品も、面白ければ救っていこうというのが始まりです。ただ、ばか映画を喜んで作る監督は悪ノリもひどいんで、どんどんどんあらぬ方向に行ってしまうんで、ゆうばりも多少軌道修正して、今は割と真面目な作品が多いということになっていますけど、ただマインドとしてファンタスティックであるとか。

例えば亀山睦監督の今年のコンペ作品「12ヶ月のカイ」という作品、要するに、男が主人公でダッチワイフの話はいっぱいありますが、その逆なんですよ。ダッチボーイと女性の物語。精巧なAIのダッチボーイとの恋愛映画のフォーマットで、普通の映画なんだけど、AIの部分にかなりファンタ的な要素がある。そこが昨年の田辺・弁慶で上映された彼女の「マイライフ、ママライフ」との違いだと思うんだよね。まあ普通の、例えば是枝裕和監督の「空気人形」だったら、まあ普通の映画となるのだけど、亀山さんの場合はね、ダッチボーイ、AIと妊娠してしまうんですよ。これが女性監督の視点ていうか面白いところであって、さあそれでもうもう一つどうなるのかと。まさにこれこそが、ゆうばりが求めているテイストの作品になると思う。

掛尾氏:なるほど。そこで、本日のテーマなんですけど、海外と日本のインディペンデント映画の、まず実力というのは、世界の中で見てどう考えますか。塩田さんは、前述した韓国のプサン、チョンジュ、プチョンから、イタリアのウディネ極東映画祭など、世界中の映画祭に行って若い監督の作品を見てるけど、どういう評価というか位置付けをしていますか。

塩田氏:そうですね。平均的には日本の作り手のレベルは高いとは思います。それは逆に、まぁ作り手を含めて日本のことをよくわかっている僕が見ているから、やっぱりそう感じるんだろうという部分も当然あるわけで、まあ結局どの国とか、そういうこと関係なく、才能っていうのは、ある程度いるんですよね。どこがずば抜けて良いとか、低いっていうのではなく。で、才能はあるんだけども、結局その才能を発掘する、あるいは育てていく環境があるかどうかの違いによって大きな結果の差が出てきているんだと思うんですよね。それを特に感じるのは韓国ですよね。韓国はやっぱり国をあげて映画を応援しているし、特に若手に力を入れてますから、結果的にポン・ジュノやソン・ガンホが出てきたことに繋がっている。まぁ日本の助成、支援、人材育成がどうなるか分かりませんけど。

掛尾氏:才能は当然どこにでもいるけど、今、塩田さんが言ったように、どう育てるかということは、その通りなんだけど、もう一つは、その育てられる若い人材の意識の問題もあるのではと思います。フィルミネーションは、若い映画人、監督、プロデューサー、俳優の海外進出の後押しを目指しているのですが、その監督、プロデューサー、俳優の世界に出ていこうという意識が、韓国、台湾、香港などの外国の映画人に比べて弱いように感じる。韓国、台湾、香港をはじめ、アジアの国々は、自国の映画マーケットが狭いということからも、自然と海外志向が強くなるのでしょうが、日本は国内市場がそこそこの規模があり、海外の映画人ほど切実ではないということもありますが。この意識の差が、実力の差よりも大きいのではと思います。

塩田氏:そうですね。それこそ昔の90年代の塚本晋也なんかは自分でそういう道を開いていったわけだし、思考している人が少ないわけでは無いと思うんだけど、いろんな面で難しいところがあるんだと思います。だからそういうところをどれだけ我々のような映画祭がサポートしていけるのかというところでもあると思うんですけどね。

掛尾氏:塚本監督は積極的に海外で出ようとしていましたね。「鉄男」(1989)、「ヒルコ/妖怪ハンター」(1991)といった初期の作品が海外の映画祭で注目されていたことや、彼を支えるスタッフにも恵まれていたこともあると思います。同時代の他の監督は、塚本監督ほど海外志向なかったように思います。今の若い監督たちと海外進出について話しをすると、当然ですが、まずは国内で評価を受けて、その延長でチャンスがあれば出て行きたいと。一方、海外の監督たちは、国内も海外も一緒のような感じを受けます。

ところで、最近ですが、NetflixやAmazon Primeが映画やドラマを作るようになり、世界同時配信なので、俳優の人たちが世界に出られるってことを意識するようになったと聞いています。俳優は自分の姿が海外のプロデューサーの目に留まれば、起用されるチャンスになる。

塩田氏:確かにね、俳優の方が、目立ちたい、出て行きたいと思っている人が多いと思います。監督やプロデューサーよりもそういった思考が強いのかなと思います。また、ちょっと別の話しになるけど、最近は、俳優が監督して応募するケースが増えているのも、一つの傾向ですね。

掛尾氏:先ほど、塩田さんがPFFとゆうばりの違いについて話しましたが、私の印象ですが、ゆうばり映画祭の典型的なスタイルの持ち主である、井口昇監督とか、ある種のB級ファンタっぽいっていうのは、むしろ海外マーケット狙っている作りのような気がしますけど。

塩田氏:それもありますね。いわゆる日本人の周りのちまちました生活描いたって、それはなかなか海外の人に理解されるのは難しいけど、人間が鉄になってしまうとか、井口でいうと女子高生の片腕がマシンガンになるとか(「片腕マシンガール」(2007))、そう言ったものは理屈抜きに世界的に面白がられますからね。そのかわり全員がそれを面白がると言ったら逆で、むしろ半分ばかにされるってこともあるんですけど、そういう意味では日本国内から面白がられるといった縦割りではなくて、世界という横の繋がりで、そう言ったテイストの物はどこの国にも一定の数の好きなファンがいると、そこで横に連帯していけば、今このネットの規模になると相当なパワーになるというのが実際に起きているということだと思うんですよね。日本映画だからといって、日本の伝統を描くことが、今後もちゃんと理解されているのかはそれはなかなか難しいところだと思いますけどね。

掛尾氏:ただ最近、感じることなんですが、ケン・ローチの「家族を想うとき」(2019)や、その前の「私はダニエルブレイク」(2016)とか、それから是枝裕和監督の「万引き家族」(2018)、ポン・ジュノの「パラサイト」 (2019)などは格差社会の中で、貧困家族や独居老人とか、そういった問題がリーマンショック以降、世界の先進国の都会の底辺で共通して広がっている。日本の自主映画で「半径5メートルしか描かない」と揶揄されていた世界が、格差の広がった世界で、ちゃんと見せれば受け入れられるんじゃないかと思うようになりました。

ベルリンやロッテルダムの映画祭、フランクフルトで毎年開催される「ニッポン・コネクション」などに来るのは、特殊な映画ファンばかりですね。一方、配信になると、多様な人たちが見る可能性がある。熱心に日本映画を追っかけているオタクじゃない人が、偶然見た日本映画に結構面白がれるというか、日本の半径5メートルという揶揄された世界が、この閉塞感が、世界中がステイホーム中では見直されると思うんですけどどうですかね? たまたまこのフィルミネーションと関わって、そういうことを強く感じているのですが。

塩田氏:それは間違いなくありますよね。今、ハリウッドでは極端に2つに分かれていて、要するにメジャーが作る作品は、マーベルやD Cのアメコミのものしか作らないし、一方で、ホームドラマの良いものが作られる。

掛尾氏:「ノマドランド」、「ミナリ」、「ROMAローマ」とマーベル・シネマの二極化。ただ、日本の自主映画を海外に後押しするときに、「半径5メートル」は悪くないのだけど、人物描写、物語の設定、あらゆるところで掘り下げが浅いように感じます。これは、先ほど、日本映画の環境での功罪と言うことで、作りやすくなったということにつながるのですが。例えばキム・ボラ監督の「はちどり」(2020)ですが、中学2年生の少女に日常のドラマなんだけど、世界中に伝わる普遍性がある。この作品は脚本執筆にものすごい時間をかけています。この作品に限らず、韓国ではインディー映画でも、しっかりと作り込んでいる。

塩田氏:明らかに韓国の方がちゃんと作っていますよね。日本映画は雑というか、ばばばっと作っている感じだから。まぁ、弁護するようだけど、それもどっちもどっちというような気もするんですね。質より量というか、量があって初めて良い質が生まれるとも思うし、あんまりこう選んで、選んで数少なくしていってというのもどうかと。国によって違うなって。ただ、韓国は時間をかけられる環境があるってことだよね。だから才能の問題とかよりは、そういう環境とか周りのサポートの問題だとは思うんですけどね。

掛尾氏:あとは本人の問題もあるのでは。どこまでいったら納得して撮影するのかっていうことでうが。幸い日本は、功罪の罪の部分ですが、とりあえず映画を作れば、新宿や池袋の映画館で、レイトショーで上映されるチャンスがある。20代の4〜5年を脚本執筆にかけて、そこまでやらなくても上映できるから多作になっていく。

塩田氏:それもあると思います。もう少し厳しい環境であってもいいかなって思わないこともない。でもおかげさまで去年もオンラインでやるしかなかった夕張の受賞作なんかは全部劇場でかかりますからね。

掛尾氏:弁慶映画祭も受賞作はテアトル新宿で公開されます。このテアトル新宿で上映されるということは、制作のモチベーションをものすごく上げて、功罪では功と考えているのですが。

ところで、塩田さんは、先ほど、才能の問題よりは、環境とか周りのサポートの問題だと言いましたが、日本でこの問題を解決するにはどうしたらいいと思いますか。

塩田氏:僕は韓国は環境とサポートが整っていると言いましたが、一方で、韓国 みたいに国が口を出す文化は基本的にはあまり好きではないんで。どれだけクリエイターが自由にやっていけるのかっていう別の心配もありますし。意外にほったらかしでそこから育っていくのが逞しい気もしないでもない。

掛尾氏:まあ、韓国は良く、国の支援が整っていると言われますが、日本より助成金が多いくらいです。口を出すというより、官民一体となってひとつの目標に向かうような姿勢があるから、国の支援や環境が整っているように見えるところもあるのではと思います。一方、日本は、官民一体という感じはないし、また、業界内でも、メジャーとインディーがパラレルで交わらないですからね。塩田さんは、質より量が重要、国の支援より放任がいいと、日本の現状に肯定的ですね。確かにエリートを養成するより、カオスから次々に才能が出てきていることも確かですね。近年でも深田晃司、濱口竜介、今泉力哉をはじめ世界の映画祭で高い評価を受ける多くの監督が独立系映画からデビューしている。 2020〜2021年も福田ももこ(29歳)「おいしい家族」、天野千尋(38歳)「ミセス・ノイズィ」、HIKARI「37セカンズ」、井樫彩(24歳)「NO CALL NO LIFE」、岨手由貴子(そでゆきこ)(38歳)「あのこは貴族」、渡部亮平(33歳)「哀愁しんでれら」といった監督たちがデビューしている。

塩田氏:僕も監督しましたからね。

掛尾氏:エッ?

塩田氏:僕でも作るような時代になったんだからみんな作るでしょ。見るより、作った方が面白いもん、はっきり言って。そうは思いませんか。

掛尾氏:それは思うけど。

塩田氏:映画を見ていて、これなら俺でも作れるし、そうじゃねえんだ、こう作った方が面白いってと思うんですよ。

掛尾氏:まあ、俺だったら、もうちょい良いのが作れるって思うことは、しばしばありますね。

塩田氏:昔は、なかなか簡単には映画撮ったりはいかなかったんですけど、撮れてしまうんですよ。しかも、主演は廣木隆一ですよ。共演三池崇史ですよ。見たいでしょそれだけで。

掛尾氏:海外の映画祭に出したら、このキャストなら絶対に呼ばれる。これ、真面目に作ってるの? 仲間内のお遊びじゃなくて。

塩田氏:見てもらえれば分かるけど、お遊びなんかじゃないから。そこはやっぱりプログラマーとしての目が生きますから。もちろん自分の映画祭とかではやりませんけど。

掛尾氏:昔は三池映画に出る塩田って言われたのが、塩田映画に出る三池って、そういう時代になったのか。まあ確かに、機材とかがよくなって撮りやすくなったっていうのはある。

塩田氏:これフィルム撮りなんですよ。16ミリですけど。

掛尾氏:カメラマンは誰ですか?

塩田氏:芦澤明子さん。

掛尾氏:黒沢組の。それじゃあ、カメラポジションとか、撮影はすべて任せていた。

塩田氏:いや、ちゃんとこうして下さいと注文したから、芦澤さんでも。

掛尾氏:何分の映画なの?

塩田氏:30分の短編です

掛尾氏:田辺・弁慶に出さない?

塩田氏:もっと良い映画祭に出す。ぜひフィルミネーションで英語の字幕をつけてもらわないと。

掛尾氏:映画評論家から監督になったというのは、ヌーヴェルバーグ一派だけど、みんな若かった。予算はどれくらい。

塩田氏:ちゃんと計算はしてないけど、そんなにかかってないよ。廣木隆一にも三池さんにも払ってる。安くやってもらっているけど、タダではない。

掛尾氏:ところで、2021年からゆうばり国際ファンタスティック映画祭の新たな試みとして、フィルミネーション賞ができました。海外へ発信したい日本のインディーズ映画に贈られる賞ですが、この賞の設置についてどのようにお考えでしょうか。

塩田氏:基本、フィルミネーション賞の趣旨から見て、受賞対象としているのは日本作品だけに絞っています。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭のコンペ作品には、海外の作品も入っているのですが、その賞に関しては日本映画だけの対象で海外の作品は外すようにしています。

掛尾氏:選考基準などはありますか?

塩田氏:他のグランプリを選ぶ審査員が同時に選ぶので、その差はないです。ただ、単に作品の良い悪いだけではなく、審査員が「この作品は、海外に発信したほうが良いんじゃないか」「海外の人に積極的に見てもらいたい作品だ」と感じる作品という点は、明確にしようと思います。その結果、グランプリや他の賞の重なることもあるだろうなとは思いますね。また、授賞式は、Huluで行う予定です。

掛尾氏:先ほども少し話しましたが、日本の実写映画は少なからず、限られた日本映画ファン以外の目には触れないのが今の現状でもあるわけです。なので、僕は、海外に発信して作品に触れる機会が増えれば、アニメだけでなく実写映画も、もっと広がりのある需要層があるんじゃないかと思うんです。その点はどうですかね。

塩田氏:正直、実際にそれを見てどう思うかは海外の人間ではないので判断はつきかねるところはありますが、海外に日本映画を露出する機会が増えていくのは、間違いなくプラスの方向に向かう可能性はあると思いますよ。やらんよりはやったほうが良いと。特に今は、オリンピックで日本に注目が集まっているタイミングでもあるので、日本映画への関心も、ものすごく高まっていると思います。

掛尾氏:そうですね。日本映画の需要が高まるのを追い風に、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭に関わった監督が、海外で活躍してくれるのが理想です。塩田ディレクター:今までゆうばり国際に関わった監督で、今も活躍しているのは入江悠や吉田恵輔などいますが、日本で売れっ子でも、海外のレッドカーペットではあまり知られていないパターンもあります。だからこそ、フィルミネーションのように作品を積極的に海外に打ち出して行くことが、今後日本映画がどれだけ受け入れられるかにつながる。

Latest columns

- Interview