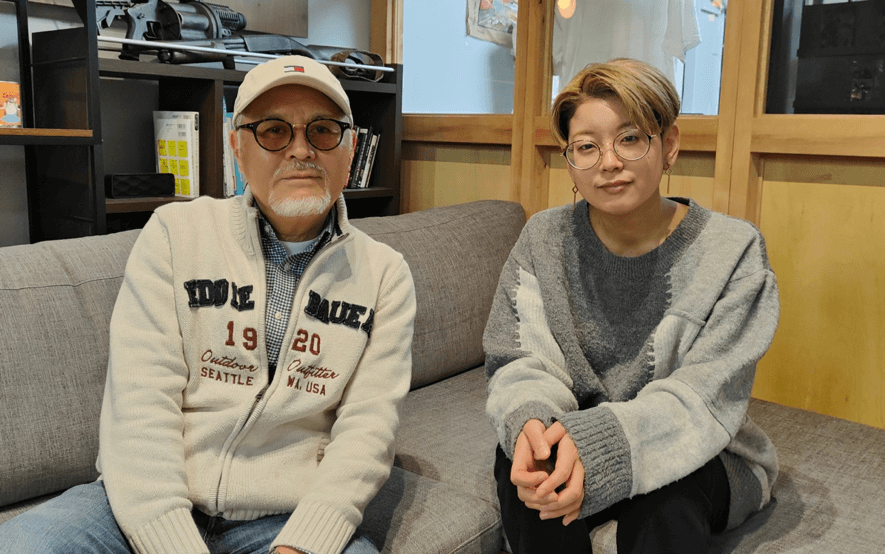

「JKエレジー」松上元太監督インタビュー

「JKエレジー」が海外の多くの配信会社に売れているその理由は?

【解説】

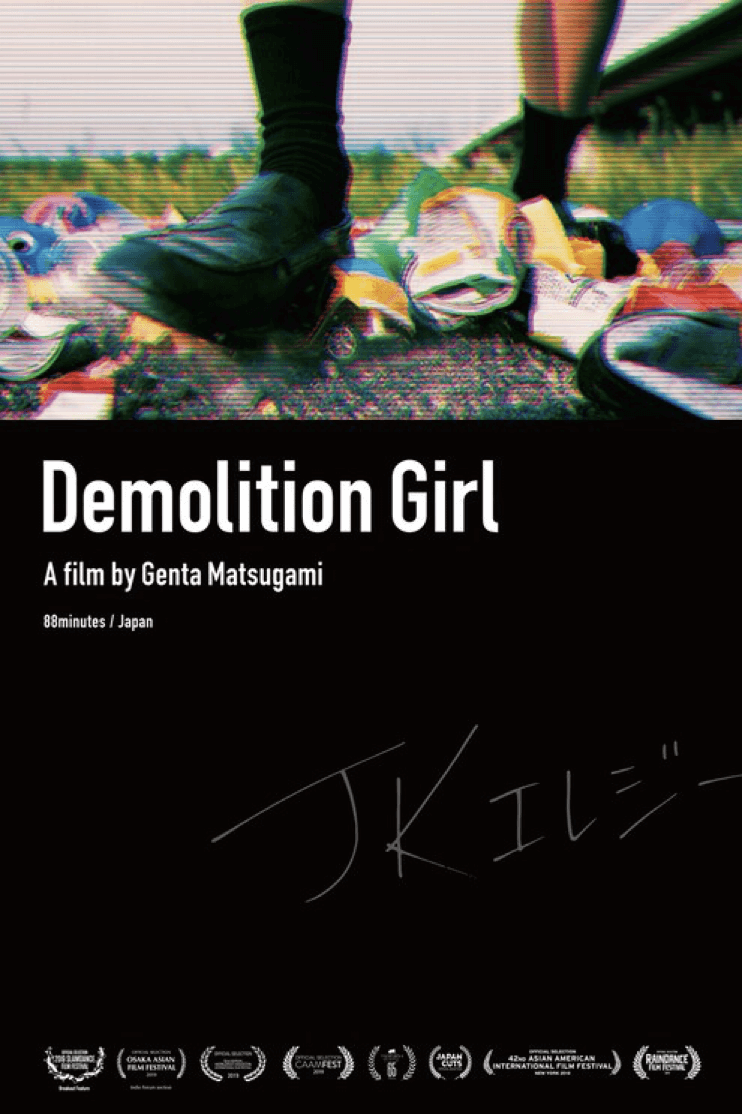

無職の父親、お笑いタレントを目指して挫折したニートの兄との生活のなかで、バイトをしながら大学受験を目指す女子高生の苦闘の日々を元気に描く青春映画。

“きりゅう映画祭“の企画コンペで選出された短編企画を映画化した松上元太監督の長編デビュー作。2017年のミスiD入選者の希代彩が映画初主演を務め、2020年「ソワレ」でブレイクした芋生悠が共演する。

【ストーリー】オフィシャルサイトより

群馬県桐生市にある遊園地の売店でアルバイトをしている、高校三年生の梅田ココア(希代彩)。学校では成績優秀なココアだが、家庭は貧しい。共に暮らすギャンブル狂の父・シゲル(川瀬陽太)と、元漫才師でニートの兄・トキオ(前原滉)の犠牲者だと感じながら生活しているため、自分の将来に希望が見出せないでいる。

そんなココアには秘密があった。学校とバイトの合間に、あるビデオに出演しているのだ。そのビデオとは「クラッシュビデオ※」と呼ばれ、ネット上などで一部の愛好家に楽しまれている動画である。

当初は、兄の元相方であるカズオ(猪野広樹)から無理やり頼みこまれて出演していたが、次第に本人も踏み潰す感触に快感を覚え乗り気になってくる。

ある時ココアは、大学に特待生/奨学金という制度があることを知り一念発起して進学を目指すことに。数少ない友人のサクラ(芋生悠)は大学への進学を希望、もう一人の友人アイコ(小室ゆら)は年上の彼氏と付き合っている中で妊娠が判明、母親になるつもりだ。それぞれの進路、将来がある。

ココアは二人と過ごしていくうちに自らの将来に希望を見出していく。

そんな中、クラッシュビデオの出演が学校内で噂になってしまう。友人たちとも疎遠に。

一方、カズオはビデオ販売の件で横山(阿部亮平)とトラブルになる。

絶望の中、交錯するココアとカズオ。ココアを心配する友人たち。ココアの決意はいかに。

女子高生のローファーが空き缶を踏み潰す衝撃的映像

掛尾氏:松上元太監督の「JKエレジー」は、群馬県桐生市で開催されているきりゅう映画祭の企画コンペで制作された短編をもとに、映画祭の支援を受けて長編作品にしたものです。地方自治体の支援を受けたにも関わらず、かなりハードな内容であることにちょっと驚きました。

私はこの4月から、海外の配信会社に日本映画を紹介するプラットフォームを運営するフィルミネーションという会社のアドヴァイザーを務めています。そこで、海外の多くの配信会社が「JKエレジー」の配信権を購入していると知りました。

2002年当時の小泉総理大臣が施政方針演説で、日本が知財立国を目指すことを表明してから、国として日本のコンテンツの海外展開の後押しをしてきました。

ユニジャパンやVIPO(映像産業振興機構)を通じて、映画、アニメをはじめ、ゲーム、音楽、ライブ・パフォーマンス、ライセンス・ビジネスなど、様々なコンテンツの国際展開を支援してきました。

しかし、ひと足先にコンテンツの国際展開を国として支援してきた韓国と比べると、音楽(BTSのアメリカのヒット・チャート1位)、テレビ・ドラマ(「冬ソナ」ブーム)、映画(「パラサイト 半地下の家族」のオスカー受賞)などの分野で、今ひとつ大きな成果が出ていません。

今日は、日本のコンテンツの海外展開に、「JKエレジー」の海外での人気に何かヒントがあるのではと、松上監督に話しを聞いてみようということになりました。

松上監督:よろしくお願いします。

掛尾氏:まず、あらためてお聞きしますが「JKエレジー」の撮影と公開はいつ頃でしたか。

松上監督:撮影したのは2017年で、公開は19年です。

掛尾氏:この作品は大学受験控えている女子高校生が、無職の父親、お笑いタレントを目指して挫折した兄の引きこもりなどで、貧困、生活保護のなかで苦闘する物語です。そういった現代社会の問題が盛り込まれた脚本ですけど、彼女はふたりの友人にも支えられ、挫けず暗くならないところが魅力的です。

そして、何より衝撃的だったのは、冒頭のシーン、制服姿の女子高生が普通に履いているローファーで空き缶を踏み潰す、ただそれだけなんですけれども、妙にエロティックでした。まったく露出度は無いのですが、フェティシズムが刺激的に描かれていた。あとで知ったのですが、ああいうのをクラッシュビデオって言うんですね。

松上監督:私自身その種のビデオの愛好家という訳ではなく、ああいった世界があるっていうこと自体、昔から知っていた訳ではありません。たまたま何かの拍子で知った時に、すごい世界があるなと思って。そこで当時考えていた企画の中に、女性だからということで社会とか世間から追い詰められたり生きにくかったりする現実をテーマにした青春映画の企画があったんですけど、その中のモチーフに使ってみようと。一種のメタファーですよね。

掛尾氏:最初は靴を履いていたけど、映画が進むと、素足で魚肉ソーセージや風船を踏み潰します。素足で踏みつけるというイメージは強烈でした。

松上監督:実際のクラッシュビデオも色んなシチュエーション、パターンのものがありまして、それこそローファーもありますし、ハイヒールみたいなもので踏むのもありますし、ストッキングや素足もあります。映画でもそういうバリエーションはあった方が面白いよね、っていうのはありました。

掛尾氏:すごいリアリティがあったけど、特に好きだとかじゃ?

松上監督:面白いなと思ってましたが、あそこで何か自分の性的趣向があるかっていうと、ないんです。主演の希代彩さんがうまく演じてくれましたと思います。

掛尾氏:彼女、映画初出演ですね。

松上監督:そうですね。海外でもすごく彼女の評判はよかったです。

掛尾氏:彼女の友人役で芋生悠も出演していて、キャスティングも良かったです。芋生さんは、今では大活躍しています。

松上監督: はい、彼女も晴らしい俳優だと思います。

海外で受け入れられている理由とは

掛尾氏:冒頭でも触れましたが、描写としては、露出度は低くても、精神的にはかなり刺激的な映像ですね。そして、この作品は、元々はこれきりゅうの映画祭の企画ですよね?

松上監督:はい。

掛尾氏:高校生がさまざまな逆境のなかで人生を切り拓いていくというのはよくあるのですが、今、説明されたクラッシュビデオがモチーフになるというのは、すごく挑戦的だと思いました。先入観かもしれませんが、基本的に保守的な自治体がよく支援したと思いました。

松上監督:すごくおおらかな映画祭でして、自治体には後援として入ってもらっているんですけど、主体がJC(青年会議所)なんです。映画祭の実行委員の中には映画が好きな人もいますけど、映画自体にそこまで興味が強くない人、さまざまな人たちで構成されていました。またJCということで皆さん若いんですね、(青年会議所の年齢が)30代までなので。そんな中で、せっかくやるんだったら何か挑戦的なことはやりたいよね、っていう人も何人かいて。ただ前提として、桐生市か(隣町の)みどり市を舞台にしてくれと。ロケもそこでしてほしいっていうことでしたが、それ以外の内容については特に制約はなかったです。

掛尾氏:ドラマの中で主人公の女子高生が、ああいうビデオに出たことによって処罰の対象になるという設定は、自治体では敏感な人がいたりしますからね。ロケを地元でやる事が条件で、それ以外、内容には介入しないということが、この映画を成功させたとも考えられます。

松上監督:それは、映画祭の主体が自治体ではなくJC(青年会議所)というところが大きかったのかもしれませんね。市にお伺いを立てるということは予定していなかった。

掛尾氏:そこで、今日のいちばん聞きたいことですが、この作品が海外からの引き合いが多いという事について、その理由は、ご自身でどういうところにあると考えますか。

松上監督:映画を作っているときは海外の反応まで特に意識はしてなかったです。

掛尾氏:それでは、今、これだけ海外から買われているというのは、予想外だったと思いますか。

松上監督:海外でも上映できたらいいなくらいは思っていました。最初お話(海外映画祭での上映)をいただいた時は、日本の女子高生とかクラッシュビデオとかそういうところがフックになって海外の人にウケているのではと考えていました。しかし実際に現地の映画祭にいくつか行った時に感じたのが、意外とそういう部分だけじゃなくて、普通にストーリーが受け入れられたということと、あとは背景ですよね。日本にも貧しい家庭は多くあるとか、日本の女子高生の置かれている状況とか、そういったところに皆さん言及されていました。逆にクラッシュビデオとかについては、まあ何人かはいましたけど、触れる人はそこまで多くはなかったです。

掛尾氏:海外の映画祭にはどれくらい行きましたか。

松上監督:僕が現地まで行ったのはニューヨークのジャパン・カッツ(マンハッタンにあるジャパン・ソサエティーで行われる日本映画の映画祭)と米・スラムダンス映画祭、イタリアのタオルミーナ映画祭、あとはポーランドの Five Flavours Film Festival の4つですね。作品だけがいったのはもう少しあります。

掛尾氏:10年くらい前だったと思いますが、湯布院映画祭のシンポジウムか何かで、若い人の作る映画は半径5メートル内の自分探しばっかりと言う話しが出て、参加していた阪本順治監督が「自分探しくらいさせてあげろよ」と言っていました。低予算の映画作りでは、狭い世界しか描けないことを擁護したのだと思います。その半径5メートルと揶揄された世界ですが、私も最近、思うようになったのは、リーマンショック以降、格差がすごく世界に広がってきて、日本の若い映画監督たちが作る半径5メートルの世界が、逆に世界の先進国の若者たちに普遍性をもつようになったという感じがします。

松上監督:そうかもしれないですね。それがどこのタイミングでっていうのが僕もあんまり分かっていないですけど、昔とは違うのかなって思います。

掛尾氏:たとえばケン・ローチの「わたしは、ダニエル・ブレイク」や「家族を想うとき」は高齢者の主人公が若者を救くったり、頑張って希望を持たせている。しかし、日本の若い監督たちの作る映画では、そんな高齢者なんて、いないから世の中、こんなにグダグダになっているんじゃないかとか。そういう意味で、日本映画で描かれる世界は、高齢者をもう信用できないところで、若い人たちが追い詰められた状況になっている。「JKエレジー」も、そういうところに海外の若い人たちから共感を得ているんじゃないかと思いますけど。

松上監督:はい。それと、映画制作がデジタルになって若い人が映画を作りやすくなったということもあると思います。自分が映画を勉強し始めた頃はギリギリまだフィルムでやっていましたから。初めて作った映画は16ミリフィルムでしたし、大学の卒業制作もフィルムでした。ただもう本当に最後の世代なのかなと思います。デジタルになって映像を撮るハードルも下がりましたし、若い作り手もいっぱい出てきて、色んな意味で映像に対する意識が変わったと思います。

掛尾氏:デジタルになって裾野が広がった。

松上監督:そこはありますよね。それと社会の変化、それらがシンクロしたところはあると思います。

掛尾氏:日本のインディ映画は、低予算でありながら密度の濃い内容すごいと思います。

松上監督:他の国のインディ映画を現地の映画祭で見たりするんですが、当然技術もあるし、日本よりお金もかかっていますから、映像のルック含めてすごいなと思うんですけど、かといって中身がどうかっていうとそこは本当に様々で。外国のインディ映画は学生の作品でも数千万かかってたりするものもあったりします。一方、日本のはお金かかってないのによくやってんなぁとは思います

掛尾氏:みんな1000万円以下で作る。

松上監督:そうですね。

掛尾氏:1000万円で作った映画が、テアトル新宿とか、Ksシネマとか、新宿にある映画館で、レイトショーであっても一応、公開される。500万円で作られた映画が、新宿の商業劇場で上映させるっていう国もまたすごい。

松上監督:なかなかないでしょうね。

掛尾氏:その日本のインデイ映画の裾野というと、PFFに600本くらい応募が来るし、私がプログラム・ディレクターを務める田辺・弁慶映画祭でも160〜170本くらいの応募がある。

松上監督:私自身も最初、PFFからでした。当時既にデジタルの作品もどんどん出てきてて、応募数が凄く多かった記憶があります。それくらい層が厚いっていうか。ただそこから続けていくってなってくるとまた色んな問題がある。

掛尾氏:韓国から日本の大学の映画学科に留学に来た人たちに、韓国に帰ってどうするのと訊くと、「いやー、なかなか監督デビュー大変なんですよ」ってみんな言うんだけど。日本は、食えて行けるかは別として、何とか監督デビューまではたどり着けることができます。

松上監督:そうですね。

掛尾氏:そこで逆に完結しちゃって次に行くのが難しいというのもあります。

松上監督:それは思いますね。上がつっかえているというのもありますけど、あとはプロデューサーの存在ですかね。作らせる人間がいないとその先はないですよね。

掛尾氏:「JKエレジー」の後に、プロデューサーからのオファーはありましたか。

松上監督:いくつかそういうお話はありましたけど、こればっかりは映画なんで、企画が10本あって(実現するのが)1本みたいな、成立するまでなかなか。タイミングもありますし。あとは自分がそれをちゃんと撮ろうと思えるかどうか、その動機が持てるかってこともあると思います。

掛尾氏:僕らも弁慶映画祭をやって、若い人たちに頑張れ、頑張れって言いながら煽っているけど、じゃあその後どうするのっていうところがあります。もう一方では、やっぱり自主映画から始めて、もう一つ上に行って、インディペンデントであっても会社組織のプロデューサーがいて、そこに向き合う作り手の姿勢や意識が変わっていかないといけない。

松上監督:そうですね、それは思います。そこが皆さん苦手、私もそうですけど。

掛尾氏:その気持ちの差ってどう思いますか。

松上監督:もっと上手く割り切ったら良いんじゃないかと思いますけどね。映画は映画、金を稼ぐは金を稼ぐってところでやらないと続かないだろうと思います。

掛尾氏:若い監督の何人かと話をしていると、数百万でも映画を作れるから、そうすると自分のやりたいものをやれば良いと、それで劇場にもかかるし、別の仕事やりながら監督するのでもいいという人がいます。一方で、監督として、オファーがくれば、ちゃんと受注して作品を作るというような、二つに分かれている感じはありますけども。

松上監督:どっちもありだと思います。それはもうその人のスタイルっていうか、無理して受注しなくても、別にやりたくなければやる必要ないですから。自分に合った方でやれば良いと思います。ただどちらも共通するのは、細々とでも続けることですかね。どうしてもみんな辞めていくんでね。ちょっとずつでも何かやっていれば、みたいなことは思います。私もそんな偉そうなことは言えないですけど。

掛尾氏:映画はインディと言えども、個人で音楽をやったり、小説書くとかより、関わる人間の数が多かったり、集める資金が大きかったり、続けるのは大変ではあります。

松上監督:そうですね、人も金もかかりますからね。

掛尾氏:更に言えば、それを世に出していくとなると、世の中の組織のサイクルに入っていかなければならず、最低でも数千万円くらいの規模になる訳で。そうなると集団の中での役割というのがあり、自分の好きだけでは出来なくなってくるだろうし。プロデュースする側からもそうなってくれないと困る。また、もしそういうことに不器用な監督がいれば、プロデューサーが守らなければならないのですがね。

松上監督:その通りだと思います。どなたか合うプロデューサーがいれば良いんですけどね。こいつにどうしても撮らせたいと思ってくれるような人、そういう人を探し出すしかないかもしれません。

掛尾氏:世界に向けた日本映画の普遍性に戻ると、フィルミネーションが海外に日本映画を発信することの後押しする時に、僕はこの「JKエレジー」が、クラッシュムービーがモチーフになっているところはあるかもしれないけれど、それを外しても、特にコロナ禍以降、自粛生活の閉塞感の中で、世界に強く発信できる力があると思います。同時に今、日本の若い映画監督たちは、かなりの低予算で、しかし松上監督が言うように、どんどん作っている。日本のアニメではない実写映画が、海外で見られる、受け入れられる環境ができてきたのではないかと思います。

松上監督:はい、このフィルミネーションもそうですし、ネットフリックスとかもそうだと思いますが、世界中の色んな作品が本当に気軽に見られるようになったと感じます。ただそうは言ってもやっぱり日本語なんで、違う言語、英語以外の言語がどこまで世界の中で勝負できるか、というか、見てもらえるかに関しては、ちょっと分からないですね。そんなに簡単なことではないだろうと思っています。

掛尾氏:次の企画は何か考えているのですか。

松上監督:今、準備しています。

掛尾氏:例えば、今回、海外からのひきあいもあったと言うことで、海外を意識したりしますか。

松上監督:最初は特に意識しないですね。企画する時は、まず自分たちの作りたいものを突き詰めていきます。そこは多分、監督とか脚本家じゃなくてプロデューサーとかそういう役割の人が意識したり考えたりする方が重要だと思います。あまりそこに気を取られちゃうと、どうなんでしょう。海外の人も、別にそこを意識したものが見たい訳じゃなく、ドメスティックな作品、日本人の監督・俳優・スタッフが、日本の感覚で作った映画が見たいのではないかと思います。

あと海外の映画祭に関して言えば、社会的な作品、ジャーナリスティックなことに対する意識がめちゃくちゃ高いですね。日本ではどうしても、誰が出ているとかどういう原作だとか、そういうことが話題になりがちだと思いますが、そこは全然違いうと感じました。観客から必ずそういう部分に関しての質問が出ますし、皆さん社会的な部分に非常に興味をもってらっしゃった印象です。エンターテイメント作品だとしても、そういったものを感じさせる要素は入れていきたいと思います。バリバリの社会派映画ってわけじゃなくてもですね。

掛尾氏:それは、学生の貧困とか、社会の中で翻弄される子供たちっていうのはより普遍的になっていますよね。以前からも、先進国でもはそういったことはあったかもしれないけど、特殊なことだったのが、先進国で格差が広がったことで、そしてコロナ禍の今は、逆に一般的になってきている。そういうテーマを扱うことでジャーナリスティックだとも言われる。次もそういうテーマを取り上げるのですか。

松上監督:10年前の3.11の震災と原発の時のお話と、その10年後の今っていう設定で考えています。舞台は現代の話なので、新型コロナに関しては避けて通れないでしょう。今の話をやる時に、新型コロナを入れないのもおかしいよねっていう。ドラマの中にもう入れざるを得ないねっていうことで、そういうものを企画しています。

掛尾氏:震災、原発はそれに関係した映画が多いこともあり、それに想像を縛られてしまうこともあるのでは無いですか。

松上監督:そう思っていた時がありました。当時の震災、原発を描いたフィクションは駄目でしたね。全然面白くないというか、現実が圧倒的すぎて。時が経って今ならようやくフィクションで描けることがあるのではないかと思っています。

掛尾氏:今の、3.11から10年後のコロナ禍という話しで思い出したのですが、この前、2000年以降のアカデミー賞の映画をテーマに語る機会がありました。アメリカでは、2001年に9.11のテロがあり、そして2008年からリーマン・ショックが続きました。振り返ってみると9.11ってやっぱりすごい事件だったけど、でもアメリカ、アカデミー賞の、そういう時代を敏感に反映した作品というと、むしろリーマン・ショックの方が、その後の映画に影響を与えているんだなと思いました。リーマン・ショックが起こった2008年以降からアメリカのアカデミー賞って、すごく地味になっているんですね。そう時代が映画に与えた影響という意味では、リーマン・ショックは、国が銀行や大企業は助けたけど、国民を見捨てた訳で。その結果「ノマド」で描かれる車上生活者みたいな格差が出てきた。同様に、コロナはすごい格差を作って、ここから2年後、3年後に、この格差が元に戻るのか、格差のまま職を失った人たちが復帰できない時代が続くと、また日本ってすごく変わるのかなって気がします。それは3.11とはまた違う、もっと広い範囲で傷が残るのではと思うのですが。

松上監督:間違いなく何かは変わるだろうとは思っています。

掛尾氏:つまり映画とか音楽ライブなどに従事していた人たちに、辞めて地方帰った人たくさんいますね。そういう人たちがもう一度、戻って来られるのか。震災と原発も大変だったけど、それ以上に今回のコロナのダメージは残るのではと思う。

松上監督:現在進行形ですからね。

Latest columns

- Interview