オーファンズ・ブルースPFFアワード2018(第40回)グランプリ、ひかりTV賞

(監督:工藤梨穂、2018年製作/89分/PG12/日本)

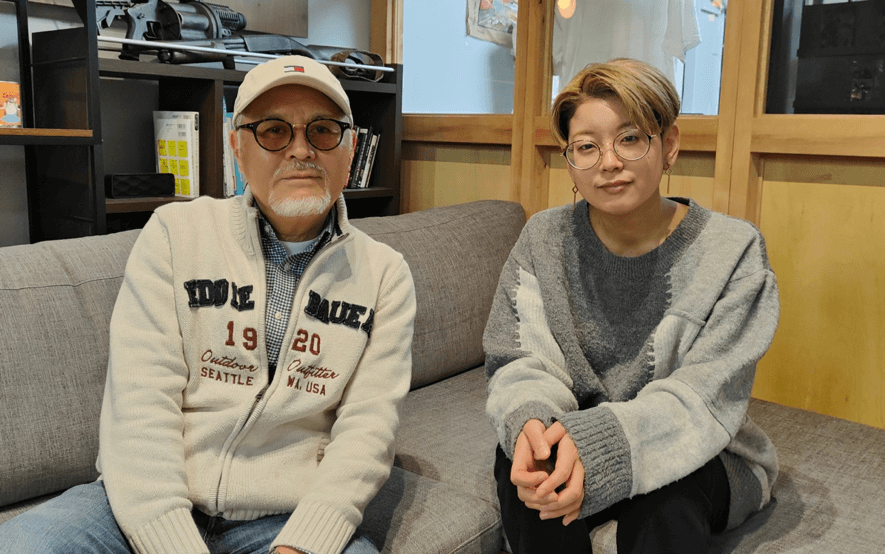

城西国際大学メディア学部教授 / 田辺・弁慶映画祭ディレクター 掛尾良夫氏

2018年、第40回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)でグランプリに輝いた、京都造形大学の卒業制作として、工藤梨穂監督が同校の仲間と作った作品。その年の様々な映画祭でも受賞を重ね、自主映画という枠を超え、工藤監督と「オーファンズ・ブルース」は最も注目される監督と作品となった。

海辺の町の路上で古書を売っている若い女性、エマ(村上由規乃)。彼女は、客の注文など、なんでもメモを取り、部屋の壁はそんなメモで覆われている。ある日、彼女は幼馴染みのヤンから手紙を受け取り、彼を訪ねるが、

既に引っ越していた。そこで彼女は、もう一人の幼馴染みのバン(上川拓郎)とガールフレンドのユリ(辻凪子)と出会った。3人はヤンが一緒に暮らしているというルカ(窪瀬環)を訪ねることにする。

ほとんど説明を排した展開は、物語の進展に従って空白が埋められていく。どうやら、エマ、ヤン、バンの3人はともに孤児院で過ごしたらしいこと、エマは記憶を次々と失っていく病いを患っていることなどがわかる。しかし、埋まらないままの空白があちこちに用意されている。それは、登場人物の誰もが精神的な欠落を抱えていることと、物語が同調しているからだろう。その空白の解釈は観客に委ねられる、一筋縄ではいかない物語だ。

本作は日本の地方を背景にしたロードムービーだが、記憶が消えていくエマはアジアのどこかの街の迷路に迷い込んだように映る。普通の日常の風景が切り取り方によって非現実の世界に変換される。その映像に、音楽、衣装、美術が効果を加え、かつて見たことのない世界観である。

登場しないヤンを追って、物語はミステリーのように展開し、エマの消えていく記憶は、ラストシーンで新しい記憶で埋められて行く。そこに本作の希望がある。社会と調和できない多くの若い世代に、この映画は力を与えてくれるだろう。

バンを演じる上川拓郎以外は京都造形大学の仲間で製作したというが、とても大学の卒業制作とは思えない作品である。

フィルミネーション編集部

少し前のアジア映画を彷彿とさせる湿度のある画面作りとそのムードの作り込みに唸る!

説明は極力排除されているが、カメラワークや表情で観る者の心の内側に触れてくる。孤独と歪な自我、リアリティある芝居から目が離せず、独特でどこか懐かしい世界観に引き込まれる。

光と影の使い方が芸術的で、中華街のネオンや夏の深緑など鮮やかで美しいロケーションが世界観を唯一無二のものにしている。

何かが不足した不完全な人間たちの、残酷で優しい瞬間が綴られている傑作!

Latest columns

- Interview